Шанс для Отрады

Ирина Трубецкая

Усадьба Семёновское-Отрада в Ступинском районе этим летом привлекла внимание многих людей. Уникальный архитектурный ансамбль, который стремительно разрушается последние 15 лет, необходимо спасти, для этого государству предстоит определить имущественный статус и найти достойного пользователя, готового взяться за реставрацию. А пока этого не произошло, Московское областное отделение ВООПИК будет поддерживать усадьбу, привлекать внимание широкой общественности и специалистов. Параллельно мы изучаем её, разбираясь в истории и периодах строительства множества построек, составляющих комплекс. Ниже небольшой отчёт о проделанной работе.

Субботник

9 июля прошёл субботник на усадебной территории. Большое спасибо всем за участие! С нами были представители областного Управления культурного наследия и Госадмтехнадзора, местные жители и москвичи, откликнувшиеся на призыв в сетях. Отдельная благодарность руководству санатория и Военмедуправления ФСБ РФ за допуск на территорию. Прежде всего, мы занимались удалением растительности с парадного и южного дворов и на террасах. Сделано многое, раскрыты оба фасада дома, теперь он хорошо виден с дороги и от реки. Остаются неубранными внутренние дворы, где из-за плотной поросли у стен постоянная затенённость и влажность. Мы рассчитываем продолжить работу и организовать второй субботник в августе.

Также была проведена инвентаризация усадебного ансамбля, в котором помимо главного дома множество хозяйственных сооружений. Мы обошли все сохранившееся постройки, имеющие статус объекта культурного наследия, уточнили их состояние. Вместе с архитектором и сотрудниками Управления культурного наследия прошли по главному дому, осмотрели степень утрат. Зрелище печальное – на стенах и потолках плесень, лепнина и роспись осыпались, изразцовые печи разбиты, паркет местами выломан, кровли почти нет, раскрыты все проёмы.

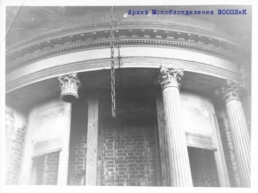

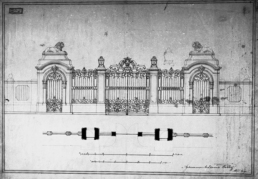

Остальные постройки также пустуют, внутри разгром. В западной оранжерее из трубы вытекает вода, что негативно влияет на состояние пола и стен. На воротах ни орлов, ни львов, местами сбиты декоративные шары, кирпичи вываливаются. При всём этом архитектура впечатляет – массивные пилоны ворот и кирпичные ограды, изящные оранжереи и затейливые павильоны, главный дом флигелями словно обнимает парадный двор, позади него луг, выходящий на реку, перед ним – на пригорке церковь, устремлённая шпилем в небо. Когда находишься там, будто слышишь симфонический оркестр, например, Пасторальную симфонию Бетховена.

История основания и развития усадьбы

Это одна из лучших усадеб Екатерининского времени. Она была выстроена на землях, пожалованных Екатериной Алексею Григорьевичу Орлову в 1772 году и уступленных последним брату Владимиру. В 1774 году Владимир Григорьевич покинул службу, пост директора Академии наук, и через несколько лет поселился в Семёновском. Строительство дома и других сооружений начато в 1775 году. По письмам известно, что граф лично следил за возведением построек, обустраивая усадьбу, он прожил здесь 50 лет до своей смерти в 1831 году. Со слов соседа Свербеева, оставившего записки, граф рассказывал, что он призвал лучшего архитектора, который указал ему место на холме для трёхэтажного дома и церкви. Но граф изменил замысел, поставив дом ниже церкви и сделав его двухэтажным. Дом в то время отличался от нынешнего вида – крыльца на обоих фасадах поздние, а церковь не имела боковых приделов.

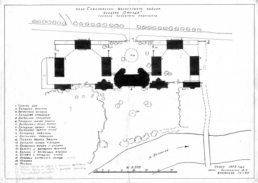

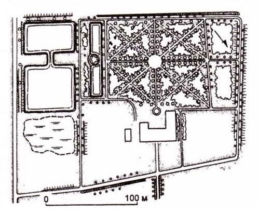

Вместе с домом строились флигели, павильоны и ряд деревянных сооружений. В 1795 году между южным фасадом дома и рекой Лопасней устроен фонтан, который дожил до 20 века. Был разбит английский парк, в котором устроены всевозможные «затеи» и зверинец. В юго-восточной части участка, где теперь новые корпуса санатория, было обширное оранжерейное хозяйство и сад. Известно, что этот участок имел белокаменное ограждение, как с верхней стороны, так и со стороны реки. Это ограждение тоже дожило до начала 20 века. Ни сада, ни его белокаменного ограждения в наше время нет. Старые оранжереи и теплица до сих пор числятся в реестре объектов культурного наследия федерального значения, но они утрачены.

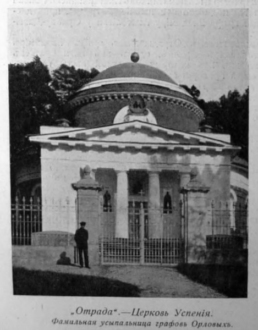

С 1831 по 1845 годы усадьбой владела дочь графа Екатерина Владимировна. В 1832 году она заказала проект новой усыпальницы, Успенской церкви, Доменико Жилярди. Реализацией проекта занимался его брат Александр Жилярди и помощник последнего Иван Мартьянов. В 1835 году они расширили Владимирскую (Никольскую) церковь приделами, по проекту А. Жилярди, вероятно, был выполнен и великолепный иконостас верхнего храма, сохранявшийся до 1980-х годов.

С 1845 по 1882 годы владельцем имения был племянник Екатерины Владимировны, Владимир Петрович Давыдов (позже взявший фамилию Орлов-Давыдов). Он был привязан к Отраде с детства и с особым почтением относился к деду Владимиру Григорьевичу. При нём усадьба приобрела тот архитектурный облик, который дошёл до нас. В 1847 году архитектору Михаилу Быковскому был заказан проект новых оранжерей, поставленных в одну линию с южным фасадом дома и соединённых с ним переходами. Были перестроены либо выстроены заново замыкающие эту линию с запада и востока парковые павильоны. Изменения коснулись и дома: с парадного северного фасада пристроены крыльца с террасами, а с южного – ротонды с открытой колоннадой во втором ярусе и всходами, ведущими на них из парка.

Как выяснили исследователи в 1980-е годы, западная оранжерея имела специальное помещение, посвящённое основателю усадьбы – здесь был установлен памятник графу, выполненный итальянским мастером Пьетро Тенерани. От скульптуры сохранился лишь пьедестал, найденный в 1980-е недалеко от дома. Зал был украшен мраморными барельефами, также работы скульптора Тенерани; один из них «Отрада» реставраторы откопали между домом и оранжереей. Именно в этом помещении сейчас из трубы вытекает вода – и лишь перекрестие сводов над головой напоминает о былом величии этого сооружения. А некогда пол украшала мозаика наподобие тех, что были в римских катакомбах.

В 1850-е годы Владимир Петрович пригласил ещё одного архитектора, Гарольда Боссе, для обустройства усадьбы. Фамилия Боссе стоит на этикетке резного деревянного стола, некогда украшавшего одну из комнат дома, а сейчас экспонируемого в Серпуховском музее. По проекту Боссе были достроены служебные корпуса и сооружены ограды с воротами. Тогда же на воротах появились львы и орлы, отлитые в Берлине.

Следующим владельцем усадьбы, с 1882 до 1905 года, был сын Владимира Петровича Анатолий, а затем, вероятно, его сын Владимир Анатольевич. Перестроек больше не велось, наоборот, усадьба сохранялась как память об основателях и родителях. В 1895 году в Никольской (Владимирской церкви) поновили стенные росписи, в 1896 году между домом и церковью был установлен памятник императрице Екатерине.

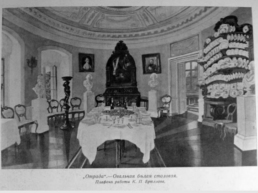

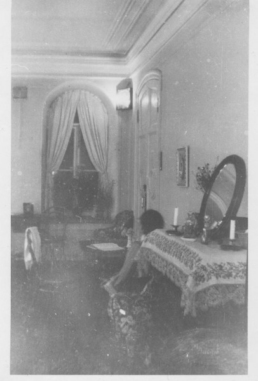

В 1917 году журнал «Столица и усадьба» опубликовал статью об Отраде, из которой становится понятно расположение комнат и их назначение. Иллюстрациями к статье стали акварели художницы Эрны Детерс, посетившей усадьбу. Таким образом, мы можем составить представление об интерьерах дворца в начале 20 века. Автор статьи так описывает планировку дома: «Широкая, крытая мягким красным ковром лестница, вся устланная цветами, ведёт в первый этаж, расположенный над кухней и другими служебными помещениями. Длинный прямой коридор делит его на две половины, слева и справа ряды комнат, из них несколько отведено под библиотеку… За библиотекой следует ряд жилых комнат, ванна, особо устроенный огромный бассейн и спальни. Второй марш лестницы ведёт в просторный белый вестибюль верхнего этажа, украшенный фамильными портретами… Такой же широкий коридор, как внизу, разделяет два ряда комнат. Через большую проходную комнату и первую гостиную можно пройти в обширный графский кабинет, уставленный дубовыми шкапами…» В верхнем этаже также находилась овальная столовая с пятью окнами, выходящими в сад, и лепным потолком, расписанным Карлом Брюлловым, которому Орловы покровительствовали.

После национализации в доме был образован музей усадебного быта, но он занимал всего несколько комнат. Его описание оставил Алексей Греч в 1923 году. Богатое книжное собрание Отрады и архив владельцев в итоге поступили в фонды РГБ и Исторического музея. Большая часть дома была отдана сначала в пользование детскому дому, с 1920 года местному техникуму, с 1925-го школе крестьянской молодёжи и другим организациям. Во второй половине 1930-х в пейзажной части парка на южном берегу Лопасни была построена госдача Л. Берии, с этого времени усадебная территория отошла в пользование Комитета госбезопасности.

Состояние усадьбы с 1980-х годов по настоящее время

В 1980-е годы по заказу КГБ трестом Мособлстройреставрация были проведены исследовательские и реставрационные работы. Как сообщает один из участников тех работ, продолживший реставрацию силами своей компании «Реставрационный центр» Илья Леваков, были выполнены историко-архивные работы, топографическая и подеревная съёмка, обследование гидросистемы, обмеры фасадов всех сооружений, зондажи, раскопки на отдельных участках. Главным архитектором проекта был В. Хромеев, к сожалению, рано умерший. Воспоминаниями с нами поделились другие архитекторы, работавшие в 1980-е в Отраде. В главном доме были восстановлены все печи, паркетные полы, сделана новая кровля и покрыта медью.

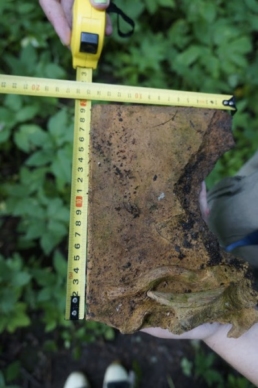

Реставраторы сделали несколько интересных находок. Например, установили, что львы на парадных воротах и орлы на парковых не чугунные и не бронзовые, как писали до этого искусствоведы, а изготовлены из сплава на основе цинка, использовавшегося во второй половине 19 века. На фигурах орлов стояло клеймо немецкого мастера Отто Мюллера и дата — 1862.

Также установили, что изначально оранжереи украшали терракотовые барельефы, вероятно, выполненные по эскизам известного немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля. Один из них изображает борьбу кентавров с орлом Зевса. На барельефах было обнаружено клеймо – «Берлин 1846». Вероятно, это были реплики барельефов, выполненных для здания Строительной академии в Берлине, построенной по проекту К.Ф. Шинкеля в 1830-е годы.

При исследовании было обнаружено, что книжные шкафы из усадебной библиотеки сохраняются в школе села Хатунь. В самой библиотеке на тот момент сохранялись дубовые полы, панели, двери, старая столярка и остатки фурнитуры, печи. Архитектор Илья Леваков приводит фото печи с чугунной вставкой и описывает, что вставка, часть изразцов и орлы с ворот исчезли на их глазах после одной из киносъёмок.

К 1990-м годам дом и сооружения в целом были приведены в порядок, однако, работы были прерваны по неизвестной причине. Также по неизвестной причине отреставрированный дом либо не использовался, либо использовался недолго. Через десять лет он и другие усадебные постройки были списаны с баланса, а затем буквально разгромлены.

На сегодняшний день отреставрированы и используются лишь два усадебных сооружения: церковь и мавзолей. Последний украшает фигура «Чёрный ангел», которую сохранили и вернули реставраторам местные жители.

В октябре 1998 года правительство РФ издало распоряжение №1525-р о передаче усадьбы Отрада городу Москве, предстояло оформить бумаги на передачу построек из федеральной в городскую собственность. В ноябре Министерство госимущества РФ выпустило распоряжение, которое исключило усадебные постройки из реестра федеральной собственности. Однако, по неведомой причине, Москва не торопилась регистрировать своё право собственности. В 2001 году санаторий «Семёновское» ФСБ РФ зарегистрировал право оперативного управления на три исторических сооружения – мавзолей и два служебных корпуса (один из них проходит как детский сад, второй как корпус связи). Департамент имущества Москвы обратился в Управление регистрационной службы только в 2006 году. И неожиданно получил отказ. Отказ был оспорен, до августа 2008 года продолжались суды на право города оформить имущественные права на усадьбу. Ходили слухи, что Отрада приглянулась мэру Юрию Лужкову, который хотел заняться её восстановлением. Однако в 2008 году был получен окончательный отказ по причине того, что «заявитель не предоставил суду акты приёма-передачи недвижимого имущества» в связи с чем «суду не представляется возможным установить, какие конкретно объекты недвижимости… были переданы в собственность г. Москвы». Второй причиной был назван имущественный спор с санаторием на три строения.

В результате – уникальный усадебный комплекс, один из наиболее обширных в Подмосковье, интереснейший по архитектуре – выписан из федерального реестра собственности и не внесён в городской. Почти 20 лет бесхозности после скрупулезных исследований, усилий сохранить декоративные детали и миллионов рублей потраченных на реставрацию! Разгром интерьеров, деградация состояния построек. Не хочется искать виновных, хотя вопросы есть и к санаторию, и к Росимуществу, и к городу Москве. Возможно, за этими кажущимися нестыковками и безалаберностью стоит чей-то злой умысел и желание использовать усадьбу по-своему. Не известно. Хочется помочь сделать, что возможно сейчас. Отправная точка – регистрация в государственном реестре собственности. Росимущество ответило на запрос ВООПИК, что вопрос будет решён и проведена инвентаризация. Только после этого государство сможет либо выделить бюджетные деньги на реставрацию, либо передать комплекс частному пользователю. Как мы писали раньше, положение осложнено тем, что усадебные постройки находятся на территории закрытого санатория ФСБ РФ. Непонятно, кому кроме санатория их могут передать без размежевания и передачи части земельного участка.

Первый раз мы побывали в Отраде в феврале этого года с коллегами из общественного движения «Архнадзор». Сложно спокойно смотреть на разрушение этого грандиозного ансамбля, было решено сделать, что в наших силах, для его сохранения. Обычные люди готовы приезжать и проводить уборку территории, очищать стены и дворы от растительности, но все понимают, что зданиям нужна, прежде всего, надёжная кровля и исследование состояния несущих конструкций, «лечение» стен от плесени и комплекс противоаварийных работ. Необходима воля государства: изыскать средства на работы либо, при отсутствии средств, разрешить ситуацию с землепользованием и соседством закрытого санатория. Наиболее логичным видится приспособление санаторием усадебных построек под свои нужды. Московское областное отделение ВООПИК надеется на дальнейшую поддержку и участие Военмедуправления ФСБ, Росимущества и Главного управления культурного наследия Московской области в сохранении усадьбы Семёновское-Отрада.

Фотографии: Мособлотделение ВООПИК, Владимир Сергеев, Виктор Козловских, Вадим Разумов и из блога Ильи Левакова

Поделиться в социальных сетях !

Субботник в усадьбе Семёновское-Отрада

Московское областное отделение ВООПИиК организует субботник в усадьбе Семёновское-Отрада 9-го июля. Кроме уборки территории мы планируем провести инвентаризацию усадебного ансамбля, в котором кроме главного дома множество хозяйственных сооружений. Приглашаем всех желающих принять участие.

Статус объекта культурного наследия имеют 30 усадебных построек, их состояние и даже наличие на сегодняшний день требуют уточнения и подробной фотофиксации. Особое внимание будет уделено главному дому – осмотру его технического состояния. Двухэтажный главный дом со сводчатыми перекрытиями имеет сложную барочную планировку. За последние годы в нём были почти полностью утрачены интерьеры – несколько изразцовых печей, паркет, плафоны росписи Карла Брюллова. В здании отсутствует кровля, раскрыты все проёмы, местами провалы в перекрытиях. К берегу реки Лопасни выходит усадебный парк, при необходимости мы займёмся уборкой его территории. Общее состояние одного из лучших памятников архитектуры Подмосковья плачевно, можно говорить о том, что он погибает. В наших силах содействовать восстановлению этого усадебного комплекса.

Субботник проводится при поддержке Госадмтехнадзора и Главного Управления культурного наследия Московской области. Мы планируем привлечь специалистов реставраторов и инженеров, призываем всех специалистов, кто может помочь в оценке состояния усадебных построек, принять участие.

Усадьба фактически бесхозна, хотя находится в собственности Российской Федерации. В обращении к Росимуществу мы призвали как можно скорее начать регистрацию прав собственности с тем, чтобы стало возможно выделение государственного финансирования для восстановления комплекса или последующая передача его в аренду. Положение осложняется тем, что усадебные постройки находятся на территории закрытого санатория ФСБ РФ (но, за исключением трёх, не принадлежат им, списаны с баланса). В связи с этим мы должны подать списки участников нашего мероприятия заранее. Просим желающих присылать полные ФИО и дату рождения.

Контакты организаторов:

Ирина Трубецкая irinatroubetzky@hotmail.com

Эльвира Рубакова rubakova@mail.ru

Если есть вопросы, пишите их на почту или в личных сообщениях на facebook.

Время сбора уточняется, как и возможность организованной транспортировки от станции Михнево Павелецкого направления до усадьбы.

Историческая справка:

Усадьба Отрада расположена в селе Семёновском Ступинского района на берегу реки Лопасни. Это уникальный памятник усадебный архитектуры, один из наиболее обширных по типологии представленных в нем сооружений.

Усадьба формировалась, начиная с 1770-х годов, когда была приобретена графом Владимиром Григорьевичем Орловым. Тогда был выстроен главный дом сложной планировки, флигеля и ряд служебных корпусов. Ансамбль был дополнен в 1840-50-е годы, тогда же появились оранжереи, в оформлении которых использованы ренессансные мотивы, и ограды с воротами. В доме была проведена перепланировка, пристроены крыльца и террасы-ротонды. Ещё в 1830-е по проекту архитектора Д. Жилярди выстроен мавзолей – фамильная усыпальница Орловых. В 1850-е годы по соседству в селе Семёновском был выстроен больничный комплекс, который сегодня является выявленным памятником архитектуры.

В усадьбе имелось богатое художественное собрание, разнообразные по рисунку изразцовые печи, плафоны росписи Брюллова. Орловы владели усадьбой до 1917 года.

В советское время территория была передана в пользование Управления КГБ по Московской области, выстроены новые жилые корпуса и гаражи, контрастирующие с усадебными сооружениями. В настоящее время здесь санаторий «Семёновское ФСБ РФ».

Фотографии Владимира Сергеева

Поделиться в социальных сетях !

Планируется застройка парка усадьбы Опалиха-Алексеевское в Красногорске

Один из старейших усадебных парков Подмосковья планируется вырубить и застроить. На месте парка XVIII века могут появиться восемь многоквартирных домов.

21 апреля в 16.00 Администрация Красногорского муниципального района Московской области проведет публичные слушания по проекту застройки уникального парка усадьбы Опалиха-Алексеевское, расположенного в мкрн. Опалиха г. Красногорска.

Застройщиком парка XVIII века выступает ЗАО «Сити-XXI век».

Проектом планировки и проектом межевания территории площадью 11,6 га предусмотрено строительство 8 многоквартирных 6-этажных домов и других объектов общей площадью 86 тысяч кв.м, что потребует полной вырубки исторического парка и засыпки прудов.

Архитектурно-парковый комплекс усадьбы Опалиха-Алекcеевское был сформирован в 1760-е годы, а в 1820-е годы строительством и украшением усадьбы занимался князь Н.Б. Юсупов, владелец соседнего Архангельского.

В настоящее время от усадьбы сохранились ее планировка и регулярный французский парк с системой копаных прудов. Четкой организацией и геометризмом рисунка парк связан с эпохой раннего классицизма. Хорошо сохранивший свою композицию, он в Подмосковье не имеет аналогий. По характеру пространственной среды парк делится на две ландшафтные зоны. Одну из них составляет зеленый массив с сеткой липовых аллей и заросших молодняком боскетов, другую — система водных зеркал с древесной обсадкой и круглым островом на одном из прудов. Части парка планировочно связаны между собой и с домом, стоявшим по оси главной аллеи.

На фундаментах усадебного дома в 1930-е гг. было построено оригинальное здание пансионата в стиле конструктивизм, ныне заброшенное. В советское время там бывали видные государственные деятели и ученые.

В случае застройки двухвековые липы, дубы и ели будут вырублены, а пруды засыпаны. Уничтожение полностью сохранившегося памятника садово-паркового искусства XVIII века может быть признано беспрецедентным варварством – ничего подобного в нашей стране не происходило со времен революционных потрясений и трагических событий Великой Отечественной войны, когда фашисты уничтожали императорские парки в пригородах Петербурга.

Московское областное отделение ВООПИиК призывает власти Московской области и Красногорского района не согласовывать указанный проект застройки, придать парку адекватный его значению охранный статус и сделать его доступным для жителей.

В этот же день в 14.00 пройдут публичные слушания по застройке соседней лесопарковой зоны пансионата «Серебрянка», где на площади 14,5 га ЗАО «Сити-XXI век» планирует возвести 5 многоквартирных 6-8-этажных домов площадью 127 тысяч. кв.м. ЗАО «Сити-XXI век».

Публичные слушания пройдут в ДК «Опалиха» по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Есенинская д.15, 21 апреля 2016 года в 16:00.

Объявление о проведении публичных слушаний и материалы проекта планировки

Из истории усадьбы Опалиха-Алексеевское

В 1670-х Опалиха – вотчина дьяка Т.Д.Литвинова, в нач. XVIII в. – Чаадаевых.

Усадьба устроена генералом Н.Е.Николевым, семье которого принадлежала с 1762 по 1807 г. Затем, сменив ряд владельцев, сельцо попало к Е.С. Корнеевой, у которой в 1825 г. его приобрел кн. Н.Б. Юсупов. С 1832 по 1857 г. усадьба принадлежала Ф.Х. Рамиху, в 1890-1911 г. — П.Ф. Штейну, затем последовательно Гомелю и Поляковым.

Архитектурно-парковый комплекс усадьбы начинает формироваться в 1760-х гг. Во второй половине 1760-х гг. в Опалихе находился деревянный господский дом с регулярным садом. Материалы Генерального межевания сообщают, что в 1768 г. сельцо находилось в собственности генерал-майора Николая Егоровича Николева. Здесь уже сложилась усадьба — выстроен деревянный господский дом, рядом с ним вырыты пруды и разбит регулярный сад с плодовыми деревьями. Сохранился составленный в это время план имения, на котором господская усадьба показана напротив крестьянских дворов, а также отмечены большие копаные пруды площадью почти 2 десятины. При Н.Е. Николеве был также построен флигель на каменном фундаменте с башенкой, в которой действовала небольшая домовая церковь.

К концу XVIII в. на парадном дворе появились каменные службы.

В 1800 г. владельцем сельца значится уже внук генерала Юрий Алексеевич Николев. впоследствии новороссийский губернатор. Согласно «Экономическим примечаниям» этого времени, в сельце «дом господский деревянный, а службы при нем каменные, сад регулярный с плодовитыми деревьями».

Большие строительные работы по украшению усадьбы, ее благоустройству и созданию хозяйственного комплекса развернулись здесь в 1826 г. по инициативе Юсупова. Сельцо Алексеевское-Опалиха занимало удобное положение около тракта, который шел из Москвы в Ново-Иерусалимский монастырь и далее на Волоколамск. Оно заинтересовало богатого соседа, князя Николая Борисовича Юсупова, который задумал на бойком месте организовать образцовое хозяйство. 25 июля 1825 г. он купил сельцо с 33 душами мужского и 25 женского пола, «с господским и крестьянским всяким строением, со скотом и с птицами и всякого рода с садами, прудами и со всем крестьянским имуществом» за 60300 рублей ассигнациями.

Вскоре здесь начинается бурная строительная деятельность. Уже в 1825 г. в отчете управляющего сообщалось, что «на скотном дворе каменная работа окончена, у людского флигеля и башни при ней тоже, в половине скотного двора устроена конюшня о 26 стойлах и 4 дойника, в каменной конюшне, что около башни, делаются стойла». В следующем году на «мелочные расходы» по строительству управляющему было выдано 10 тыс. рублей. В его рапортах сообщается об отделочных работах в доме и флигелях, о строительстве новой конюшни, скотного двора, риги и трех башен специально для украшения усадьбы. В 1827 г. Н.Б. Юсупов отдает распоряжение о покраске дома в желтый цвет, а башен — в белый, о посадке рядами берез и ельника по дороге от кирпичного завода, о заведении питомника для клена, вяза и липы.

Парадная часть ансамбля получила каменную ограду с башнями и воротами, пилоны которых украшали пары колонн.

Как и в Архангельском, его интересует не прибыльность хозяйства, а возможность похвалиться перед гостями и соседями. В господских огородах выращиваются редкие овощи, на скотном дворе коровы английской и тирольской пород подбираются по масти, «и ежели будут лишние по экономии, то некрасивых продавать».

В 1828 г. начинается строительство трактира: — укладывается фундамент длиной 64 сажени, изготовлены 8 рам, на «воздушный сарай» употреблено кирпича 30500. И хотя строительство из-за кончины Николая Борисовича осталось незавершенным, необычный вид усадьбы Юсупова с причудливыми башнями и башенками сохранялся вплоть до середины XIX в.

В 1832 г. его сын князь Борис Николаевич Юсупов продал сельцо Алексеевское, Опалиха тож с 32 душами мужского пола надворному советнику, лейб-медику Федору Христиановичу Рамиху.

В 1852 г. усадьба числилась записанной к продаже, но только пятью годами позже имение было продано с публичного торга за 22 100 рублей провизору Андрею Федорову Фарбрихеру на удовлетворение по просроченной закладной надворного советника Ф.Х. Рамиха».

В начале XX в. хозяином имения стал врач фон Штейн. Усадебные постройки сдавались дачникам. На месте, где некогда располагалась домовая церковь, была поставлена часовня.

Со временем постройки в усадьбе ветшали и постепенно приходили в негодность. О былом величии напоминала только ограда с парадными воротами, пилоны которых украшали двойные колонны, и с двумя каменными башнями по углам. Из жилых помещений сохранялся только флигель причудливой формы — с мезонинами и балконом, с бельведером и деревянной башней над ним. До 1923 г. в нем размещался организованный крестьянами клуб, а затем несколько лет находилась детская колония «Васильки». В 1930-х гг. старые постройки были снесены, на месте деревянного дома с мезонинами, 1840-х гг., было возведено здание пансионата Коммунистического университета трудящихся Востока, переданное затем Международному обществу помощи рабочим. Здесь бывали на отдыхе многие зарубежные гости, рабочие-революционеры из разных стран. С января 1942 г. в здании был размещен эвакогоспиталь, а в 1945 г., после его перевода в Болшево, организован дом отдыха «Опалиха».

В настоящее время от усадьбы сохранились ее планировка и регулярный французский парк с системой копаных прудов (три пруда прямоугольной формы). Четкой организацией и геометризмом рисунка парк связан с эпохой раннего классицизма. Хорошо сохранивший свою композицию, он в Подмосковье не имеет аналогий. По характеру пространственной среды делится на две ландшафтные зоны. Одну из них составляет зеленый массив с сеткой липовых аллей и заросших молодняком боскетов, другую — система водных зеркал с древесной обсадкой и круглым островом на одном из прудов. Части парка планировочно связаны между собой и с домом, стоявшим по оси главной аллеи.

Хорошо сохранилась парковая обваловка. На территории парка, кроме липовых аллей, встречаются старовозрастные дубы, ели, вязы и клены.

Поделиться в социальных сетях !

Парковка вместо истории. Разрушение ценных домов в Люберецком районе

В Люберецком районе разрушают исторические дома, охранный статус которых в настоящее время определяет Министерство культуры.

В пятницу вечером 4 декабря в посёлке Октябрьский Люберецкого района начали сносить заявленный объект культурного наследия – бывший жилой дом при фабрике Шорыгиных 1910 года постройки (ул. Новая, 2). Дом разрушают, чтобы освободить место под парковку у нового жилого комплекса, возведённого по соседству, также на месте старых зданий, относившихся к фабричному городку. После планируется снос следующего дома 1910 года постройки (ул. Новая, 4).

При этом Министерство культуры Московской области в сентябре этого года признало оба дома «обладающими признаками объектов культурного наследия» и начало рассмотрение их историко-культурной ценности. Далее они могли стать выявленными памятниками архитектуры и быть поставлены в очередь на проведение государственной историко-культурной экспертизы для отнесения к региональным объектам культурного наследия. Путь выявления (постановки под государственную охрану) памятников нынче долог – настолько, что иной раз мы не успеваем выявить и сохранить, теряя историческое лицо подмосковных посёлков и городов. Ведь застройщики действуют быстро.

Для посёлка Октябрьский Старогоркинская мануфактура Шорыгиных, построенная в самом конце 19 века, – градообразующее предприятие, история и гордость. Посёлок вырос из фабричного городка – этих крепких кирпичных домов и больничного комплекса 1910 года постройки, школы 1915 года постройки, бани и других вспомогательных сооружений. В последнее годы они постепенно утрачиваются. Например, строительство только одного многосекционного 17-этажного дома влечёт за собой разрушение пяти (!) старых построек, свидетелей истории места. Снесено протяжённое кирпичное школьное здание, снесён угловой дом, и вот приходит очередь двух кирпичных домов – на вид крепких и добротных, тёплых по ощущениям и гораздо более соразмерных человеку, чем 17-этажный монстр, захвативший территорию.

Что происходит с Московской областью? Она перестаёт быть областью, она становится одним большим безликим урбанизированным пространством, застроенным разноцветными, но несоразмерными по высоте для областного региона 17-, 25- и даже 45-этажками. Куда ни приедешь, везде 17-этажные дома – там, где ещё недавно были сосны или поля, сельские дома по типу каменный низ и деревянный верх или фабричные городки. Деградация градостроительной среды — это беда Московской области.

Взятые по отдельности, на каком-нибудь абстрактном Манхэттене, эти дома, может быть, хороши и даже невелики. Но Московская область не Манхэттен! Её составляют леса и поля, посёлки и небольшие города, исторические поселения и некогда образцовые города-сады, каждое со своим лицом и историей. Посмотрите, что с ними делается: в Октябрьском и Пушкино, Одинцово и Железнодорожном, Ивантеевке и Звенигороде растут и уплотняются 17-этажки, эти коробки повсюду. Они возводятся безо всякого уважения к и даже за счёт исторической застройки места. При этом качество жизни горожан с появлением новой застройки все время понижается, необходимая инфраструктура и комфортное городское пространство не создается. Почему 17 этажей? Как нам как-то говорил представитель одного известного подмосковного застройщика, — это же областной минимум! На самом деле это областной максимум, который не требует дополнительного согласования. Всё просто.

Областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры едва успевает «выявлять» историю областных уголков, собирать информацию, писать заявки. Хотя основные фабричные комплексы числятся в областном списке памятников как выявленные объекты, как правило, у них не расписаны компоненты, дай Бог, чтобы был упомянут главный корпус или фабрика вообще.

В Октябрьском «здания фабричные» являются выявленным объектом культурного наследия с 1998 года! Скорее всего, имеется ввиду основное здание фабрики, весьма своеобразное и интересное. Вокруг него, по обеим сторонам Новорязанского шоссе имеются два локальных архитектурных комплекса – жилой городок и больничные постройки. Вместе они части единого целого, связаны стилистически и композиционно. Этих построек не так много, чтобы их разрушать. Тем более, когда они выстроены из крепкого кирпича, украшены кирпичными карнизами с зубчиками, пилястрами и имеют чугунные козырьки, высокие потолки и большие красивые окна. Мне казалось, сотрудники местных и районных архитектурных управлений должны первыми их заявлять на госохрану, ведь это история подопечных им мест. Но нет, они почему-то согласовывают сносы.

По двум домам в Октябрьском, расположенным по адресу ул. Новая, 2 и 4, областное Минкультуры в сентябре направило письмо Главе поселения с просьбой не согласовывать работы, которые могут привести к утрате домов, до определения их статуса. Обязанностью Главы поселения было довести эту информацию до застройщика – компании «КИТ». В свою очередь мы направили это же письмо Главе Люберецкого района с просьбой способствовать сохранению исторической застройки. Но это было проигнорировано.

Просто компании «КИТ» мало выстроить огромный дом и получить прибыль от продажи квартир. Надо ещё выстроить коммерческую парковку и продать машино-места. А чтобы завуалировать, сверху можно устроить детскую площадку. А ведь можно было отремонтировать два исторических дома и придумать им новую функцию, сохранив их основные ценные элементы. А детскую площадку обустроить между ними и 17-этажкой.

Дом №4 ещё жив и цел, его можно и нужно сохранить. И подумать о комплексном сохранении остальных компонентов фабричного городка.

Текст — Ирина Трубецкая

Фотографии — Сергей Клычков

Поделиться в социальных сетях !

Что мешает поставить на госохрану архитектурный ансамбль в Павловской слободе?

История и современное положение Павловской суконной фабрики, также известной как казармы гренадёрской артиллерийской бригады или просто войсковая часть № 67714.

В Истринском районе Московской области ожидает распоряжения о признании выявленным объектом культурного наследия ансамбль построек начала 19 века, вне сомнений, являющийся одним из открытий последних лет для широкой публики. Это Павловская суконная фабрика, позже казармы артиллерийской бригады – протяжённые здания с массивными портиками, с галереей, с церковью Михаила Архангела. Историко-культурная экспертиза с положительным заключением была проведена в 2014 году за счёт госбюджета. В августе этого года в Минкультуры Московской области распоряжение о признании ансамбля выявленным объектом культурного наследия регионального значения было подготовлено. Но затем всё застопорилось. С разных сторон до нас доходит информация, что происходит некое противодействие постановке на госохрану этого замечательного ансамбля. Почему это происходит, кто хочет, может быть, снести эти здания и что-то построить на их месте, мы не знаем.

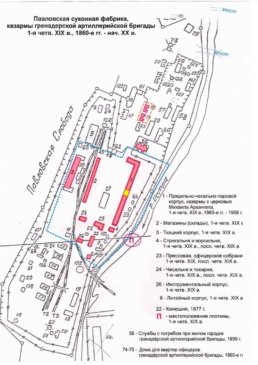

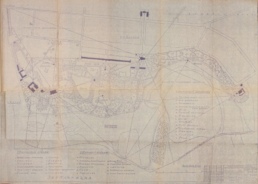

Но мы уверены в ценности этих сооружений. Ведь речь о крупном архитектурном комплексе, не утратившем признаки высокого стиля – классицизма первой четверти 19 века. В 1860-х годах фабрика была обращена в военную часть, с изменениями просуществовавшую здесь до 2010-х, то есть 150 лет. До этого и фабрика была ориентирована на производство для нужд российской армии. Ниже мы публикуем перечень построек и схему границ территории ансамбля, как они были предложены экспертом.

На финальной стадии, когда уже готовились документы о признании архитектурного комплекса выявленным объектом, произошла серия пожаров, точнее поджогов, длившихся несколько дней. К сожалению, утрачены интерьеры, местами – перекрытия и кровля. Но массивные стены выстояли, сохранились почти все здания, за исключением двух; колонны, пилястры, декор экстерьера – сохранились. Минкультуры Московской области выезжало после пожаров в Павловскую слободу с проверкой. Мы также провели собственный подробный осмотр строений, упоминаемых в Акте экспертизы, на предмет сохранности и их фотофиксацию.

История

Павловская слобода – древняя вотчина бояр Морозовых, перешедшая в конце 17 века в казну. В середине 17 века здесь часто бывал царь Алексей Михайлович, от этого времени остался замечательный памятник архитектуры – Благовещенская церковь постройки 1660х годов. Когда-то к ней примыкали боярские хоромы Морозовых.

В 1730 году Павловское с деревнями было пожаловано генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому. После недолгой конфискации в 1740е годы село вернулось к Ягужинским. Известно, что в 1760е годы кроме господского дома и регулярного сада здесь имелись две фабрики, деревянные постройки. Одна из них – суконная. При Сергее Павловиче Ягужинском в последней трети 18 века суконная фабрика была увеличена, выстроены каменные корпуса.

После смерти бездетного графа Ягужинского в 1806 году имение отошло государству – в Комиссариатское ведомство Военного министерства. В 1811 году в Павловском уже была только одна фабрика, которая специализировалась на изготовлении сукон для русской армии. Число рабочих достигало 2000 человек, в основном, крепостных крестьян. Дворы мастеровых и рабочие казармы располагались здесь же.

После отмены крепостного права фабрика была закрыта, но постройки остались у военного ведомства, в них расквартировали штаб и батареи гренадёрской артиллерийской бригады. Село между тем продолжало развиваться, к началу 20 века имелась земская больница, кирпичные заводы, пожарное общество, трактиры, лавки. В 1870х годах выстроили новую колокольню у церкви.

После революции здесь находился артиллерийский склад, при нём работал клуб и амбулатория. Склад соединялся железнодорожной веткой со станцией Нахабино Ржевского (Рижского) направления. В 1941 году Павловская слобода оказалась почти на линии фронта, военная база вместе со старыми фабричными постройками была подготовлена к взрыву в случае их захвата немцами. Но этого не произошло, немцы не дошли до Павловского.

Современность

С послевоенного и до недавнего времени бывшие фабричные и постройки периода артиллерийской бригады заняла войсковая часть. Недавно она числилась под номером 67714 и относилась к военному городку 7/1. Территория хорошо охранялась, ходили слухи, что здесь ремонтировали автоматы Калашникова, а также были их склады. В 2012-13 годах часть была выведена. Тогда сюда и стали проникать обычные люди – кто-то из интереса к военной тематике, а кто-то — к историко-архитектурной.

Помню, как полтора года назад мы с коллегой, стоя на противоположном берегу реки Истры, рассматривали белые колонны на фоне красных стен, удивляясь обнаружению этого малоизвестного ансамбля, на вид первой половины 19 века или более раннего. Старинные корпуса, хотя и пустые, стояли под кровлями целые. У железнодорожного моста оказалась ужасная помойка и при этом колючая проволока, перейти его мы не решились. Мы уже знали, что областное Министерство культуры заинтересовалось этим архитектурным комплексом, что предстоит проведение государственной историко-культурной экспертизы, и поэтому не беспокоились. Из публикуемых документов госзакупок стало известно, что экспертиза будет окончена осенью 2014 года. Однако оформление бумаг затянулось до середины 2015 года.

В январе 2014 года вышел приказ замминистра обороны РФ, который предписывал передать из федеральной собственности в собственность муниципального образования сельское поселение Павло-Слободское Истринского района Московской области земельный участок в границах военного городка 7/1 и объекты недвижимого имущества на его территории. К приказу прилагалась схема и перечень построек. В их числе – исторические здания, которые числились как цех №1, цех №5, хранилище, склад и т.д.

Через полгода летом неожиданно появилась невнятная информация о будущем бывшей военной части. Пресс-служба правительства Московской области сообщила, что губернатор Андрей Воробьёв обсудит с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и с деятелями культуры создание культурно-туристического кластера «Русский музей в Павловской Слободе». Однако открытый формат встречи был изменён, подробностей не последовало. А позже появились публикации, из которых следовало, что культурной составляющей кластера сопутствует масштабная застройка соседних участков. Проект поддерживал А.Г. Дунаев, тогда первый зам, сейчас глава администрации Истринского района. Предполагаемое смешение в одном месте филиала Русского музея, краеведческого, информационно-аналитического центра «Усадьбы Подмосковья» с цирком-шапито, театральной и мультимедиа выставочной площадкой традиционного искусства, а также с площадкой «для реализации амбиций молодых художников, режиссёров и культурных деятелей», действительно, больше похоже на зазывающую рекламу, нежели на серьёзные намерения. Настораживало и строительство жилья по соседству, в зелёной зоне, а также бизнес-центров и гостиниц. Кроме одной единственной схемы общего зонирования больше никаких новостей про туристический кластер не последовало.

Известие о пожарах этим августом застало всех врасплох. Они произошли на последней стадии постановки фабрики на госохрану. Когда стало очевидным, что налицо умышленное повторяющееся выжигание именно ценных исторических зданий, местные краеведы привлекли людей и организовали охрану. Было поймано несколько малолетних поджигателей с канистрами бензина. Очень похоже, что кто-то, имеющий свой интерес, делал всё, чтобы низвести старые постройки, чтобы объект экспертизы утратил свою историко-архитектурную ценность. Похоже, теперь эта же сила действует кулуарно.

Кто же фактический хозяин построек бывшей военной части? Прошлой осенью выяснилось, что приказ Минобороны о передаче земли и зданий муниципальной власти не исполняется со стороны самого Министерства. Фактически постройки не переданы, акты приёма-передачи не подписаны. Невзирая на это, зимой 2015 года и.о. Главы сельского поселения А. Лахов сдал территорию военной части в аренду некой компании. Что это за люди и компания – никому якобы неизвестно, будто договора аренды и официальных бумаг не существует. А ведь после пожаров МЧС и полиция должны были выйти на фактического пользователя, арендатора построек. Кто же этот мистер Икс? И какова его связь с военными?

Объект охраны

Старые фабричные комплексы сохраняются в разных районах Московской области, но обычно их составляют постройки второй половины 19-го и начала 20 веков в стиле эклектики с псевдо-вариациями. Это естественно, ведь в тот период промышленность бурно развивалась, увеличивались объёмы производства, количество рабочих, шли вперёд технологии. Поэтому фабрики активно перестраивались. В Павловской слободе этого не произошло, производство закрыли, а корпуса приспособили для военных. В результате сохранился ансамбль начала 19 века с некоторыми поздними дополнениями, но дающий понятие об облике фабрики периода классицизма. Это уникально. В Московской области подобных фабричных комплексов больше нет.

Ведущую роль в композиции архитектурного ансамбля занимают три протяжённых корпуса первой четверти 19 века, поставленные параллельно друг другу. Это: прядильно-чесально-паровой корпус, ставший позднее казармами с церковью Михаила Архангела; магазины (склады) и ткацкий корпус. Наибольший урон нанесён первым двум. Однако и сейчас сохраняется внешняя обработка зданий – разнообразные по форме и завершению колонные и пилястровые портики на протяжённых и торцевых фасадах. Широко использован мотив арки, скругления, позволяющий избежать монотонности протяжённых строений, с одной стороны объединяющий их, а с другой, придающий разнообразие вариациям портиков и оформлению многочисленных проёмов. В центральной части казарм хорошо читается объём церкви Михаила Архангела, её апсида выступает в сторону реки.

По ходу движения от въезда, за первыми тремя корпусами, перпендикулярно им находятся следующие три постройки: стригальня и ворсильня; прессовая, позже офицерское собрание; чесальня и токарня. В основе – первая четверть 19 века, перестраивались в последней четверти 19 века. Здесь также, наиболее пострадавшие первые две. Третья постройка на конец августа сохранялась целой, включая кровлю и слуховое окно. Наибольший интерес представляет здание офицерского собрания: белокаменные лопатки выделяют его углы и членят парадный фасад на три части, проёмы второго этажа украшены подоконными филёнками, окна обрамлены рустованными рамочными наличниками.

За чесальней находится следующая постройка – инструментальный корпус первой четверти 19 века. Это одно из интереснейших зданий комплекса – двухэтажное, с центральным ризалитом, отмеченным шестиколонным портиком на северном фасаде, в котором над окнами второго этажа расположен пояс ниш. Своеобразно оформление центральной части южного фасада, где кирпичные лопатки завершает объединяющее их полуциркульное скругление с большим замковым камнем. На углах здания выступают массивные связи.

Слева можно обнаружить остатки двух сооружений ансамбля, к сожалению, к настоящему времени почти утраченных. Конюшня 1877 года постройки имела деревянные стены в каменных столбах и деревянные колонны в интерьере, поддерживавшие стропильную систему. После пожара остались лишь кирпичные столбы. Литейный корпус 1-й четверти 19 века имел сводчатый первый этаж, остались лишь куски стен и основания сводов. Выступы на земле позволяют предполагать наличие сводчатого подвала (сохранившегося но, очевидно, засыпанного), хотя в предмете охраны он не упомянут.

Из предмета охраны описанных выше построек следует, что год назад внутри сохранялись деревянные колонны, печи, лестницы, филёнчатые двери, местами метлахская плитка и лепнина. В незатронутых пожарами частях они могут ещё частично сохраняться.

На жилой половине военной части к постановке на госохрану экспертом рекомендованы ещё три постройки. Это: кирпичные службы с погребом 1899 года и два деревянных дома для квартир офицеров гренадёрской артиллерийской бригады 1860-х годов постройки. Жилые дома выглядят просто, но они важны как часть ансамбля, давая представление о том, в каких домах жили офицеры во второй половине 19 века. Согласно предмету охраны, в них сохраняются оригинальные стропильные фермы, лепные потолочные карнизы и филёнчатые двери. Дома обитаемы, в них живут люди.

Павловская слобода – это история военных с начала 19 века. Производство для нужд русской армии, казармы с церковью, склады, здание офицерского собрания, имитирующие дворцовую архитектуру. Такое надо беречь и реставрировать.

Теперь судьба этого архитектурного комплекса целиком зависит от того – пополнит ли он список объектов культурного наследия Московской области. Или возьмёт вверх чья-то злая воля? Тот, кто стоит за поджогами, может пойти дальше и подготовить бумаги, говорящие о полной утрате ансамблем своей ценности. Это будет неправда, но скажем прямо – мы все знаем, как это делается. У областного Министерства культуры и правительства, в свою очередь, есть возможность проявить волю и довести до конца процесс постановки на госохрану Павловской суконной фабрики, начатый, напомню, по инициативе и за счёт государственного органа. Учитывая архитектурную ценность и уникальность этого исторического комплекса, на наш взгляд, это обязанность государства.

Текст – Ирина Трубецкая

Фотографии – Сергей Клычков

Поделиться в социальных сетях !

Усадьба Быково снова в поле зрения общественности

В конце июня в подмосковном Жуковском состоялась встреча общественности относительно состояния и использования усадьбы Быково. В ней приняли участие более сорока человек, благочинный города отец Николай Струков, журналисты местных изданий, а также представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Организаторами выступили Мария Марина, выпускница РГСУ, автор разработанного проекта приспособления усадьбы и Вадим Разумов, автор блога Летопись Русской усадьбы и фотограф. В воскресной школе «Светёлка», помещение которой великодушно предоставил отец Николай, собравшиеся обсудили наиболее острые и важные моменты, вопросы помощи в восстановлении усадьбы, её нынешнего состояния и ведомственной принадлежности.

Сложившаяся в 18 веке усадьба Быково является жемчужиной Московской области. При отсутствии подписных чертежей и планов, по результатам стилистического анализа и по многочисленным косвенным признакам автором её планировки и построек считается Василий Иванович Баженов. От этого периода сохраняется псевдоготическая Владимирская церковь и классицистическая беседка-ротонда в парке. Главный дом был перестроен в середине 19 века архитектором Бернаром Симоном, по сей день в нём сохраняются богатые интерьеры, пожалуй, одни из наиболее сохранных усадебных интерьеров в Московской области.

В 1960 году Постановлением Совета Министров РСФСР памятниками архитектуры федерального значения были признаны: главный дом, беседка, парк с прудами, Владимирская церковь, колокольня, церковная ограда с воротами. Согласно архивным документам ВООПИК, начиная с середины 1960-х годов, трестом Мособлстройреставрация велись работы поочерёдно на церкви и доме. Беседка-ротонда была отреставрирована к 1981 году, а в 1983 году разрабатывался проект реставрации парка и воссоздания усадебной планировки и утраченных построек (Эрмитажа, пристани и грота). Во многом именно благодаря своевременному проведению работ по реставрации и поддержанию памятников архитектуры мы имеем сегодня такую высокую сохранность интерьеров главного дома.

Архив Мособлотделения позволяет также проследить вклад местных жителей и самого Всероссийского общества охраны памятников в восстановление усадьбы. Сохранилась записка к запросу Мособлстройреставрации от ноября 1983 года, где говорится «Центральным советом финансируется реставрация церкви, которая близка к завершению». В том же году состояние усадебных построек в Быково обсуждалось на пленуме Жуковского отделения ВООПИиК в связи с тем, что «санаторий добился разрешения Глав АПУ на строительство нового спального корпуса на 200 коек» вблизи дворца. Было вынесено решение – добиваться запрещения нового строительства в парке, а также высказано «удивление, что не берётся во внимание задача использовать памятник не только для живущих там служащих санатория и 150 больных», но и в культурных целях для всех. Сообщалось, что проведено 4 субботника при участии 150 человек, расчищена территория. Спорным стал вопрос воссоздания и приспособления под санаторский корпус Гостиного дома усадьбы. Из выступлений: «Наличие Гостиного дома не подтверждалось ни одним документом, ни профессором М.А. Ильиным, к которому мы обращались».

Упоминаемый профессор Михаил Ильин – известный искусствовед, историк архитектуры, автор книг о памятниках Подмосковья – описывал среди прочего и усадьбу Быково. При этом он был внуком последнего владельца усадьбы, инженера-полковника Николая Ивановича Ильина и, вероятно, бывал в ней в детстве. Упоминать о своей связи с усадьбой в то время он не мог, поэтому описывал её исключительно с точки зрения истории архитектуры.

Ещё в 1975 году был разработан проект зон охраны усадьбы, предотвращающий застройку исторической усадебной территории. На сегодняшний день действует проект зон охраны, утверждённый Постановлением Правительства Московской области от 20.04.2010 г. №292/17 «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы «Быково» (Воронцовых) XVIII-XIX в. в селе Быково сельского поселения Верейское Раменского муниципального района Московской области». Это означает, что регулированию подлежит не только хозяйственная деятельность в границах усадебного парка, но и на прилегающих участках, исторически входивших в усадебный комплекс.

При этом усадьба находится в собственности города Москвы, её пользователь, как и в советские годы, – медицинское учреждение «Туберкулёзный санаторий №5». В 2010 году санаторий оформил охранное обязательство на усадьбу, в соответствии с которым должен был провести комплекс реставрационных работ за 2012-2014 годы, включая работы по парку. Интересно отметить, что в тот же год и были утверждены зоны охраны усадьбы, а санаторий примерно в это же время выведен. С тех пор главный дом пустует, но остаётся подключённым к коммуникациям и охраняется. Каковы планы медучреждения и города, почему почти 5 лет усадьба не используется – мы пока не знаем.

Но известно, что осуществляющее контроль за состоянием усадьбы как объекта культурного наследия областное Министерство культуры направило в мэрию города Москвы просьбу рассмотреть возможность передачи усадьбы в собственность Московской области для дальнейшей реставрации за счёт внебюджетных средств. В усадьбе также заинтересовано федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Министерства культуры РФ. В случае перехода усадьбы в оперативное управление Агентства, сначала предстоит решить вопрос её перехода из городской собственности в федеральную. Очевидно, что такое решение может быть принято только по согласованию позиций Росимущества, федерального Минкультуры и города Москвы.

Для жителей Жуковского и для любителей усадебной старины Быково Измайловых и Воронцовых-Дашковых остаётся местом притяжения, оттого так грустно смотреть на запустение и заброшенность усадьбы. Побывав в парке, хочется хотя бы элементарно собрать в нём мусор, не говоря уже о расчистке зарастающих парковых аллей. Утрачены отреставрированные всего 30 лет назад барельефы на беседке-ротонде, полностью отсутствует балюстрада на террасе главного дома. Зная, какое богатство интерьеров хранит дом, историкам и исследователям хотелось бы видеть его открытым для публики. Для этого необходимо подумать над проектом приспособления, который бы работал как на благо общества, так и приносил хотя бы окупаемость владельцу памятника.

И такой проект был придуман выпускницей РГСУ Марией Мариной. На встрече 21-го июня она рассказала о нём собравшимся, предлагая сделать усадебный комплекс востребованным культурно-туристическим и просветительским центром с доступной средой. Привлечённый эксперт по истории архитектуры, искусствовед Илья Путятин рассказал о фамилиях, владевших усадьбой, и их связи с императорской семьей. Член Общества изучения русской усадьбы Вадим Разумов в своём выступлении сравнил состояние бывших владений Воронцовых в различных городах – усадеб Андреевское, Вороново и Воронцовского дворца в Крыму, особенно отметив схожесть богатства оформления последнего с главным домом в Быково.

Мы также узнали, что состояние усадьбы волнует местных депутатов и сотрудников Музея города Жуковского, ведущих переписку с Министерством культуры Московской области о состоянии дома и парка. Среди собравшихся оказалась и правнучка последней экономки Ильиных, которая согласилась описать воспоминания своей прабабушки. Многие из пришедших на встречу родились поблизости и знают усадьбу с детства, судьба этого места интересует большое количество неравнодушных людей. Особенно значима поддержка со стороны благочинного города, отца Николая, высказавшегося с поддержкой любых начинаний в области восстановления культурного наследия как национальной памяти.

Теперь дело за государством – разобраться, кто же сможет вдохнуть в усадьбу новую жизнь, поддерживая её состояние, добросовестно сохраняя дошедшее до нас богатство и открыв двери для посетителей. Общественность и местные жители готовы помогать идеями и руками. Тогда этот таинственный сад, дом и ротонда на острове будут не только радовать наш глаз, но мы сможем быть уверены, что их увидят и те, кто придут после. Ведь государственная охрана памятников истории и архитектуры – это сохранение их подлинной красоты на благо общества и передача их следующим поколениям.

Текст — Ирина Трубецкая

Фото — Егор Федькин

Бумаги и чертежи из архива Мособлотделения ВООПИиК

Поделиться в социальных сетях !

Историко-культурный ландшафт наукограда Королёва, его сохранение и использование

14 июня в рамках деловой программы Международного фестиваля музеев ИНТЕРМУЗЕЙ-2015 состоялся круглый стол на тему: «Наследие наукоградов: музеи и развитие городского и регионального культурного ландшафта». Модератором стал М.И. Кузнецов, академик РАЕН, директор Союза развития наукоградов России, вице-президент Ассоциации содействия развитию научно-технических музеев «АМНИТ», член ICOM. На круглом столе прозвучал доклад председателя Королёвского отделения МОО ВООПИиК Марии Мироновой, текст которого мы приводим ниже.

Город Королёв как наукоград сформировался в послевоенные годы, когда на базе бывшего артиллерийского завода было основано принципиально новое, космическое производство, созданы НИИ и КБ, давшие жизнь современным градообразующим предприятиям. Сегодня это всемирно известные РКК «Энергия» им. Королёва, КБ Химмаш им. Исаева, ЦНИИМаш и другие.

Непосредственно как город он возник раньше – в 1938 году (тогда и до 1996 года назывался городом Калининградом Московской области), а до него был рабочий посёлок Калининский, а до него – дачный посёлок Подлипки, а до него, в свою очередь, существовали дачные посёлки Сапожниково и Ново-Перловка, и эта история уходит в глубь времён к средневековым пустошам (опустевшим деревням) Вилы и Подлипки. Таким образом, город возник не на голом месте, и его историко-культурный ландшафт имеет многочисленные и разнообразные слои.

Но 1946 год мы можем считать годом рождения именно наукограда. Одновременно с развитием космической науки и производства росла и развивалась городская инфраструктура. Активно продолжилось жилищное строительство, прерванное войной, и первым жилым кварталом, запроектированным после Великой Отечественной войны, стал жилой квартал в границах улиц Карла Маркса, Фрунзе, Лесной и Циолковского (Сталина). Строительство его велось с привлечением рабочей силы пленных немецких солдат.

Первыми жильцами 16-ти двухэтажных домов стали руководители и специалисты НИИ-88 и завода № 88, в т.ч. Алексей Михайлович Исаев (Лесная ул., д. 14; на доме – мемориальная доска), Василий Павлович Мишин, Леонид Александрович Воскресенский, Игорь Николаевич Садовский, Александр Васильевич Кармишин и многие другие. В настоящее время мы наблюдаем картину деградации этого исторического квартала, и, согласно решению предыдущего состава городского совета депутатов, все дома (за исключением, может быть, дома Исаева) должны быть снесены, а на их месте выстроены 17-этажные жилые здания. Подобное градостроительное решение убийственно не только для самого послевоенного квартала, но и для улицы Циолковского, на которую новый, высотный, масштаб по соседству окажет однозначно негативное влияние, подавив её.

Улица Циолковского – часть хорошо сохранившейся парадной (так называемой «сталинской») застройки, расположенной в центре города Королёва. Комплекс домов построен по проекту архитектора Л.П. Гулецкой. «Мажорный» архитектурный облик зданий, обильно декорированных барельефами, выражает сразу несколько исторических смыслов: это и начало новой эпохи в жизни города, и начало новой жизни страны после Победы в кровопролитной войне. Прежде всего, комплекс иллюстрирует начальный этап развития наукограда, когда здесь готовился запуск первого искусственного спутника Земли и первый полёт человека в космос.

В этом же комплексе расположен так называемый «Королёвский дом» (ул. Карла Маркса, 25), финансирование строительства которого, по воспоминаниям старожилов, было осуществлено с участием Сергея Павловича Королёва, отдавшего на эти цели полученную им личную премию. Дом был заселён многими ближайшими соратниками Сергея Павловича.

Сам Сергей Павлович Королёв жил в «Директорском» доме (ул. Карла Либкнехта, 4). Здание построено в середине 1920-х – начале 1930-х годов и является элементом хорошо сохранившегося квартала в стиле конструктивизма, включающего жилую и общественную застройку. Народное название («Директорский» дом) связано с тем, что в 1930-е квартиры в нём занимали руководящие сотрудники завода № 8 им. М.И. Калинина: директора завода И.А. Мирзаханов, Н.Э. Носовский и Б.А. Фраткин; главный инженер Б.И. Каневский; главные конструкторы В.М. Беринг, М.Н. Логинов, Л.А. Локтев и другие. Таким образом, история дома имеет различные пласты, первый из которых связан с эпохой становления города, когда рабочий посёлок Калининский – посёлок при артиллерийском заводе – постепенно превращался в город Калининград Московской области.

Вообще, феномен современного наукограда Королёва заключается, в частности, в том, что сегодня мы можем увидеть город таким, каким его видел Сергей Павлович Королёв и каким он при нём строился. Мы ходим по тем же улицам, что и он, мы видим те здания, которые видел он. Это улицы Ленина, Коминтерна, Карла Либкнехта, улица Грабина (бывшая Вокзальная), западная часть улицы Октябрьской – довоенный каркас города, который возник до космической эры; это улицы Калинина, Циолковского, Карла Маркса, Фрунзе, Лесная, центральный отрезок улицы Октябрьской – послевоенные улицы, строившиеся при главном конструкторе.

Это связывает нас с Сергеем Павловичем Королёвым больше, нежели просто проживание в городе его имени. Недостаточно только лишь сохранить дом, в котором он жил, и этим ограничиться, позволив снести остальное и окружить этот дом 60-метровыми вертикалями. Ценность представляет собой вся градостроительная ткань, современная Сергею Павловичу. И если сегодня мы не сохраним её, то продемонстрируем патриотическое ханжество. Бессмысленно, если не сказать – цинично, ежегодно в памятные даты возлагать цветы к подножию памятника Королёву и одновременно допускать деградацию исторического ядра города, где рождалась практическая космонавтика, изменившая мир, в котором мы все живём.

Многократно поднимался вопрос о создании в «Директорском» доме Музея-квартиры Королёва. Аргументы против этого, известные мне, представляются неубедительными. Якобы сложно (?) расселить квартиру, якобы функционирование музея в жилом здании будет мешать жильцам, их спокойную жизнь будут нарушать экскурсионные группы… Единственным препятствием я считаю только отсутствие человека, который с энтузиазмом взялся бы за эту задачу. Всё. И, к нашему всеобщему стыду, после смерти Королёва и до сегодняшнего дня такого человека не нашлось.

Решение этой задачи, тем не менее, мне кажется значительно более реалистичным, чем решение задачи создания в городе Музея космонавтики. Также многократно мы слышали мечты о таком музее (и даже видели эскизные проекты здания). Однако для его не бутафорского, а жизнеспособного рождения и существования необходимо, чтобы музеи градообразующих предприятий передали свои уникальные коллекции городу. Но они с неохотой, насколько я знаю, расстаются с предметами из фондов даже для временного экспонирования в Королёвском историческом музее. И сегодня не просматривается каких-либо предпосылок к тому, что они готовы вывести коллекции за пределы своих территорий. В то же время, музеи градообразующих предприятий, будучи закрытыми, принимают экскурсионные группы школьников. Может быть, это направление их работы можно сделать более активным. И может быть, есть возможность договариваться с ними о том, чтобы они устраивали временные тематические выставки на площадях Королёвского исторического музея. Такую дипломатическую миссию должно взять на себя руководство города.

Сформировавшись как наукоград, город Королёв, подобно тому, как физическое тело большей массы притягивает к себе физические тела меньшей массы, присоединил к себе окрестные территории. В 1960 году соседний город Костино вошёл в состав города Калининграда Московской области. В 2003-м частью города Королёва стали посёлки Болшево, Текстильщик и Первомайский, в 2004-м – посёлок Торфопредприятие, в 2014-м – город Юбилейный.

Эти территории имеют собственную историю, подчас много более древнюю, чем город, их поглотивший. И, присоединив их, наукоград автоматически принял на себя и ответственность за сохранность их исторических доминант.

Костино известно как село с XV века. Это древняя земля, которая имеет многослойный историко-культурный ландшафт. На рубеже XIX– XX веков здесь возникла усадьба «Костино», и до наших дней дошли практически все усадебные строения, что для Подмосковья является редкостью. В гостевом доме в течение полутора месяцев 1922 года жил и работал В.И. Ленин, то есть в этот исторический, пусть и короткий, период, Костино выполняло некоторые столичные функции. Позднее, в 1924 году, в усадьбе была основана Болшевская трудовая коммуна для несовершеннолетних правонарушителей. Она стала уникальным явлением в мировой педагогической практике. В конце 1920-х годов по проекту архитекторов А.Я. Лангмана и Л.З. Чериковера началось строительство посёлка Болшевской трудкоммуны, большинство зданий которого, включая производственные, сохранилось.

В 1930-е посёлок трудкоммуны посещали многие иностранные гости Советского Союза, в их числе Нобелевские лауреаты Нильс Бор, Бернард Шоу и Андре Жид. Своеобразным куратором коммуны был Максим Горький. Эта исключительная по своей ценности страница истории города и страны может быть уничтожена. В 2013 был произведён частичный снос Дома Стройбюро, где находились росписи художника-коммунара В.Н. Маслова – единственные в России сохранившиеся образцы отечественной авангардной монументальной живописи. В 2015-м году Дом Стройбюро был снесён до уровня первого этажа, при этом повреждена одна из монументальных композиций – «Рабочий класс» («Индустриализация»). И это стало выдающимся (со знаком минус) событием в жизни современного наукограда Королёва. Разрушение Дома Стройбюро может оказаться началом полной ликвидации зданий Болшевской коммуны – комплекса, у которого есть все перспективы стать музеефицированной и яркой туристической зоной на карте города.

Костино сохранило послевоенные постройки, создание которых связано с тем этапом, когда на его территории на базе фабрик Болшевской трудовой коммуны начало работать оборонное производство – 455-й завод. Сегодня эта страница – неотъемлемая часть истории Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По проекту архитектора Б.Г. Бархина был построен квартал двухэтажных домов на улицах Суворова, Аржакова (Парковой) и Коммунальной.

Фрагментарно эта застройка сохранилась, но в ближайшей перспективе дома ожидает расселение и снос. Их ликвидация будет ощутимой потерей для городского историко-культурного ландшафта. Совершенно очевидно, что здания можно реставрировать и дать им новую жизнь – в качестве элитного жилья или офисных помещений. Расселение ветхого жилищного фонда и сохранение наследия – две важнейшие социальные задачи, которые необходимо решать параллельно; их противопоставление создано искусственно в интересах коммерческих структур. До тех пор, пока руководство города не будет рассматривать сохранение наследия как приоритетную задачу, город обречён нести утраты.

Заметный слой историко-культурного ландшафта города составляют памятники археологии. Они сосредоточены на реке Клязьме, в бывших посёлках, а ныне микрорайонах города. Большая часть – в Болшеве. Научными исследованиями доказано существование волокового пути между Клязьмой и Яузой в эпоху Ярослава Мудрого. К этому времени относится основание поселения в Болшеве (селища «Болшевское-3»), игравшего роль княжеского форпоста. Позднее Болшево стало крупным торгово-ремесленным селом, и с его историей связаны имена государственных деятелей эпохи Ивана Грозного и Михаила Романова, а позднее Болшевом более ста лет владел род князей Одоевских. На средства князя П.И. Одоевского в конце XVIII – начале XIX веков были построены два храма – св. бессребреников Косьмы и Дамиана и Преображения Господня, ныне эти памятники классицизма стоят на государственной охране.

История Болшева с древних времён до начала XX века сегодня является достоянием наукограда Королёва, так же как его достоянием является история западной части города, где зародились предприятия ракетно-космического профиля.

Нынешний микрорайон Первомайский города Королёва на протяжении XIX века представлял собой один из текстильных центров России. Здесь, в сельце Лапине-Спасском, работали бумагопрядильная и красильная фабрики, имеющие сложную историю, уходящую корнями в эпоху Петра Первого. В предреволюционный период велось активное строительство Товариществом Фабрики Франца Рабенека, и многие из этих зданий сохранились – например, больница 1915-го года и казарма 1914-го. Четырёхэтажная казарма в 1914 году была временно отдана под госпиталь для солдат, получивших ранения в Первую мировую войну. Затем она стала общежитием и под эти цели используется до сих пор. Четырёхэтажное здание является первым многоэтажным зданием на территории города Королёва в его современных границах. Оно входит в перечень домов, которые должны быть расселены с последующим сносом. Однако её расположение (поблизости от больницы), а также площадь, позволяет ей избрать ей другую судьбу.

Застройка микрорайона Первомайский предполагает размещение в одном из новых домов на условиях временной (!) аренды городской поликлиники, необходимой в этой части города. Ничто не мешает пересмотреть инвестиционный контракт с застройщиком и вместо временного помещения под поликлинику построить жилые помещения для расселения казармы. В расселённой и отреставрированной казарме можно было бы разместить (уже не временно, а постоянно) поликлинику.

Усадебная культура, которая расцвела в Лапине-Спасском в первой половине XIX века и особенно на рубеже XIX – XX веков, находится сейчас в упадке. Усадьба «Лапино-Спасское», основанная купцами Пантелеевыми, утрачивает объект за объектом: памятник деревянного модерна Дом Рабенека (Ценкера) серьёзно пострадал от пожара в 2008 году и полностью снесён в 2014; недавно произошёл многодневный пожар в главном доме усадьбы. От усадьбы А.И. Калиш остался фактически только парк, и он нуждается в немедленной реставрации.

Этот далеко не полный обзор не может охватить все ценные исторические, архитектурные, мемориальные объекты на территории наукограда.

Говоря о наследии, мы должны, прежде всего, понимать, что речь идёт далеко не только об объектах, которые официально имеют статус памятников. Наследие – это вся материальная культура, существующая на сегодняшний день. Уместно в связи с этим привести цитату из проектного альбома Лаборатории градостроительных исследований МАРХИ «Архитектурный облик г. Королёва». Голос архитекторов особенно важно присоединить к этому выступлению, поскольку он выражает мнение специалистов:

«Сохранение культурно-исторического наследия, выявление и раскрытие его является насущной необходимостью устойчивого развития Королёва как наукограда. Наследие – краеугольный камень воспитания местного патриотизма, а также стратегический ресурс реализации культурно-образовательного потенциала города. Его использование должно стать важнейшим инструментом в деле привлечения к городу внимания национальной и международной аудитории, в частности, развития познавательного и образовательного туризма.

Части города, сохранившие свой первоначальный облик, запечатлели ушедшие периоды времени в характерных для них формах застройки и планировки. Их ценность — в сохранении нематериального наследия города, атмосферы, духа формировавших его исторических периодов. Без передаваемых ими образов и ощущений представить эту историю чрезвычайно трудно, если вообще возможно. И если под напором рынка недвижимости и беспощадного времени облик этих улиц и кварталов безвозвратно изменится, изучать историю можно будет только в музеях, поскольку ощутить её в городе станет невозможно, и нить исторической памяти между нынешними горожанами и их предшественниками окончательно разорвётся. Говорить о продолжении культурных и научных традиций города в таком случае уже не придётся».

Городское пространство не может не изменяться. Но эти изменения должны происходить с сохранением всего ценного, что приобрёл город в прошедшие века и десятилетия. Сегодня мы подошли к тому рубежу, на котором сохранение наследия только лишь силами историков, краеведов, градозащитников невозможно. Эта задача должна решаться комплексно городскими властями. И её ставит перед властями общество. Необходимо реставрировать исторические кварталы и отдельные памятники истории и архитектуры; исторические здания, использующиеся под жильё и пришедшие в ветхость, после расселения приспособить под новые цели; воссоздать ценные утраченные объекты. Если такая работа не будет проведена, мы станем свидетелями вырождения города как наукограда. Собственно, механизм уже запущен, и нужно его остановить.

Текст — Мария Миронова

Фотографии — Евгений Рыбак

Поделиться в социальных сетях !

«Рубль за метр» в Подмосковье: усадьба Аигиных

Отчёт о недавнем посещении усадьбы Аигиных Талицы в Пушкинском районе – первой из сданных в Московской области в аренду по программе «Рубль за метр». Снимки её состояния на сегодня, а также немного о планах по использованию усадьбы и окрестностей.

16 мая состоялась объединённая инспекция Министерства культуры и Министерства имущественных отношений области, администрации Пушкинского района, общественности и журналистов. Экскурсию по дому и постройкам провели представители компании-арендатора: председатель совета директоров Алексей Сёмин и руководитель проектной мастерской Альбина Хайруллина.

Напомню, усадебный комплекс, созданный в 1880-1890е годы, состоит из: двухэтажного кирпичного дома (площадь 1092,8 кв.м.), флигеля с кирпичным первым и деревянным вторым этажом (площадь 566,6 кв.м.), кирпичных хозяйственных построек, из которых некоторые утрачены, и парка с прудом. Правовой статус – объект культурного наследия регионального значения, присвоенный в 2002 году.

После сдачи в аренду в ноябре 2013 года, пользователю был дан срок на реставрацию в 7 лет. Проект противоаварийных и реставрационных работ был согласован в рекордно низкие сроки, что дало возможность быстро приступить к самим работам. Cкорость также объясняется тем, что в группу компаний ASG входят все необходимые подразделения – проектная мастерская, реставраторы, научные сотрудники, институт антиквариата и другие. Такая структура позволяет снизить затраты на полный цикл работ.

Обход дома оставил впечатление, что там стараются сохранить всё возможное: обнаруженные под настилом мозаичные полы, печи и камины, потолочные лепные розетки и старые деревянные двери. Часть брёвен во втором этаже флигеля была непригодна для дальнейшего использования – заменили ровно негодные части, а не весь сруб целиком (как это сделали при реставрации по программе «Рубль за метр» в Подсосенском переулке в Москве). Сохранение сруба позволило оставить элементы внутреннего декора на своих местах, а не менять их.

Постройки приспосабливаются под апарт-отель в усадебном стиле, планируется восстановление парка, садов, очистка пруда. Агротуризм, развитый в Европе, может прийти и в Пушкинский район Московской области, если компании ASG удастся получить в аренду окрестные земли для устройства на них «приусадебного» сельского хозяйства. Разместившись в комнатах отреставрированного усадебного дома, гости смогут отужинать при свечах в таверне, которую планируется разместить в сводчатом подвале. Поутру можно будет отправиться в сад или объехать в бричке прилегающие поля, побывать на конюшне, спуститься к пруду…

Рисующаяся идиллия имеет ряд подводных камней, которые при благоразумном подходе можно обойти. Первое: на территории памятника важно не увлечься с воссозданием построек, воссоздав ровно то, что было, в тех же габаритах и материале, не придумывая беседки и амбары там, где их не было. Второе: говорилось о вертолётной площадке для богатых посетителей – такая площадка требует размещения на отдалении от исторических построек, чтобы сохранить усадебную атмосферу и не нарушить визуального восприятия объекта культурного наследия. Третье: для окупаемости апарт-отеля на соседней с ним территории запланировано строительство дач в историческом стиле, тут встаёт стилистический вопрос соответствия дач архитектуре усадьбы, а вместе с ним – вопрос о зонах охраны исторического усадебного комплекса, которые необходимо утвердить до преобразования окрестностей.

ASG представила генплан усадьбы, отражающий её будущий вид, предполагаемое количество «небольших дачных домиков» и прочих сооружений. В экспликации 67 наименований, из них менее десятка построек, исторически существующих или существовавших здесь. Остальное – развитие. Количество домиков базы отдыха – более 80-ти, плотность их расположения вряд ли вызывает ассоциации с дачами рубежа 19-20 веков, скорее с современными коттеджными посёлками. Позади хоздвора и в сторону пруда обозначены строения, размещение которых на таком близком расстоянии от объектов культурного наследия вызывает вопросы – там потенциально либо территория памятника, либо его охранная зона, в которых новое строительство (за исключением воссоздания утраченного) запрещено. Из детального изучения генплана становится ясно, что освоение окрестностей планируется масштабное, возникает вопрос – не потеряются ли подлинные усадебные постройки на фоне остального, пусть и стилизованного, и именуемого по старинке?

Не совсем понятно – где пройдёт граница охранной зоны, если достаточно близко к усадьбе запланированы «людские» — иными словами, жилые дома для обслуживающего персонала. Важно, чтобы охранная зона и зона охраняемого ландшафта проектировались не под проект расположения базы отдыха, но по результатам независимого ландшафтно-визуального анализа. Строительство на другом берегу реки непосредственно напротив дома нежелательно, по логике – это зона охраняемого ландшафта усадьбы. Учитывая открытость компании ASG к диалогу, надеемся, что границы и регламенты участков зон охраны будут обсуждаться до их утверждения.

Мособлотделение ВООПИиК продолжит наблюдать за реставрацией усадьбы Талицы. На наш взгляд, для преобразования возрождённой усадьбы и её окрестностей в туристическую достопримечательность, потребуется максимально корректный подход к реализации задуманного проекта, вероятно, требующий снижения количества новых сооружений.

Ирина Трубецкая

Поделиться в социальных сетях !

Что ждёт усадьбу Дугино?

Усадьба, в которой в начале 20 века, по словам Игоря Грабаря — «перебывали все московские художники», находится под угрозой разрушения.

В последние две недели в Московское областное отделение поступают сообщения о плачевном состоянии усадьбы Дугино, расположенной в посёлке Мещерино Ленинского района Московской области. В начале мая главный дом усадьбы значительно пострадал от пожара, который, по версии местных жителей и пожарных, был вызван поджогом. Выгорел третий этаж и западное крыло (всё – советского периода постройки), но сохраняется историческая часть главного дома – первые два этажа, а также усадебный парк.

Усадьба, не состоявшая на госохране как памятник истории и культуры, имеет высокую мемориальную ценность. Основанная в 1870-х годах купцом Василием Ефремовичем Мещериным, владельцем московской Даниловской мануфактуры, через десять лет она перешла его сыну Николаю, будущему художнику. При Николае Васильевиче здесь подолгу жили и работали многие русские живописцы – И. Грабарь, А. Корин, А. Васнецов, И. Левитан, С. Малютин, С. Жуковский и другие мастера. Многие из них запечатлели на своих полотнах окрестные деревни и природу. Гостеприимство хозяина усадьбы, творческая атмосфера, красивая русская природа способствовали тому, что Дугино стало своеобразным культурным центром – в столовой главного дома собиралось иной раз по 20 и более человек родственников и друзей.