Катастрофа археологического наследия в 21 веке

15 февраля 2024 года войдет в историю как чёрный день для культурного наследия России. Именно 15 февраля было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2023 г. №2418, которое вносит ряд изменений в законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия.

Данные поправки, хотя и завуалированно, но фактически отменили государственную историко-культурную экспертизу земель для огромных территорий страны.

Основная суть изменений такова:

— разрешено проведение земляных и строительных работ без проведения государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) и археологических разведок, если проектная глубина нарушения почвы не превышает 0,6 м – законодатель посчитал, что на такой глубине отсутствуют объекты археологического наследия;

— разрешено освоение земель для ИЖС и земель для гаражного строительства без проведения ГИКЭ и археологических разведок – законодатель также счел, что это не угрожает ещё не выявленным памятникам археологии;

— разрешено освоение земель, предназначенных для сельскохозяйственного производства без проведения ГИКЭ и археологических разведок, если при этом повреждение почвы не превышает глубину 0,6 м;

— разрешены земляные и строительные работы без проведения ГИКЭ и археологических разведок на землях, ранее подвергшихся повреждению в следствии природных воздействий;

— разрешены земляные и строительные работы в черте населенных пунктов без проведения ГИКЭ и археологических разведок.

В Постановление отмечается, что указанные меры будут действовать «до утверждения критериев определения территорий, в отношение которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие объектов культурного наследия…». При этом сроки разработки таких критериев не определены, и процесс может затянуться на годы.

Таким образом законодатель определил территории, на которых не будет проводиться государственная историко-культурная экспертиза земель и археологические разведки.

Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что к разработке этого документа не привлекались специалисты-археологи или их мнение не было услышано.

Любому археологу хорошо известно, что культурный слой в большинстве случаев залегает на глубинах гораздо менее 0,6 м. Так, средняя глубина залегания непотревоженного культурного слоя в центральной России составляет 0,3 м — это глубина стандартной механизированной распашки сельскохозяйственных полей. Ниже этой отметки культурный слой остается неприкосновенным и сохраняет всю историческую ценность. На территории лесного фонда, существующего более 100 лет, культурный слой поселений в большинстве случаев залегает непосредственно под дёрном, то есть на глубинах ниже 5-10 см. В степных районах, где существуют целинные земли, и в местностях, где процессы почвообразования замедлены (тундра, тундростепь и т. д.) культурный слой залегает от дневной поверхности.

Кроме этого, существуют особые категории памятников археологии, и их очень много, культурный слой которых имеет небольшую толщину и на глубине 0,5-0,6 м уже заканчивается. К таким памятникам относятся мезолитические стоянки, которые имеют колоссальную научную ценность!

Таким образом при земляных работах, на глубине от 0 до 0,6 м культурный слой памятников археологии будет неизбежно поврежден, а во многих случаях полностью уничтожен. Обратное может установить исключительно историко-культурная экспертиза земель.

Законодатель счёл, что в черте существующих населенных пунктов не может сохраниться исторический культурный слой. Любой археолог скажет, что это не так. Хороший пример — археологические раскопки в селе Кибол недалеко от г. Суздаль. Здесь почти под ногами на небольшой глубине был обнаружен уникальный древнерусский памятник археологии. В Подмосковье известны аналогичные факты. Даже в самой, казалось бы, искаженной антропогенным воздействием земле города Балашиха, был найден и исследован прекрасный памятник археологии — культурный слой, относящийся к усадьбе Пехра-Яковлевское, чему были свидетелями многие жители города.

Однако самым болезненным «послаблением» застройщикам является разрешение без предварительной ГИКЭ индивидуального жилищного строительства и гаражного строительства. Пожалуй, этот фактор является самым разрушительным для памятников археологии. Дело в том, что на сегодняшний день распространение ИЖС идёт страшными темпами. Такие земли подвергаются застройке ежегодно сотнями тысяч гектаров. И это не легкие каркасные постройки без фундамента — это участки маленькой площади, на которых выстраивают огромные коттеджи с подвальными помещениями, погребами, системой канализации и т.д. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что ИЖС разрушает памятники археологии ужасающими объемами.

Что такое ИЖС, знает всё Подмосковье. Именно здесь уже много лет происходит настоящая катастрофа. Именно в Подмосковье огромные площади бывших сельскохозяйственных полей застраивают в геометрической прогрессии с нарушениями всего, что только можно. Как правило, на таких участках ГИКЭ не производилась и до вступления в силу нового Постановления. Сколько памятников археологии было уничтожено за прошедшие 10 лет в Московской области — остается только догадываться.

А ведь Подмосковье — это уникальный регион, в котором плотность памятников археологии выше, чем где-либо. Это сложилось исторически в связи с высокими темпами экономического развития территорий вокруг Москвы начиная с 14 века. Еще раньше здесь широко расселились славянские племена, от которых на берегах любой подмосковной речки существуют остатки сотен поселений, многие из которых еще не выявлены…

Новое постановление предлагает «выявлять» памятники археологии самим застройщикам в процессе строительства. Все мы хорошо знаем, как это будет происходить: «законопослушные» землевладельцы, конечно же, скажут, что «ничего не было». И проконтролировать это практически невозможно: первым делом территория любого коттеджного поселка обносится высоким сплошным забором, за которым царит полное самоуправство.

Таким образом, совершенно очевидно, что данное постановление никоим образом не предусматривает заботу о сохранении культурного наследия. Напротив, каждое слово в нем играет на руку недобросовестным застройщикам. О том же говорит и другое обстоятельство: в действительности существуют такие территории, на которых наличие памятников археологии практически исключается, и их можно установить, не выходя из кабинета, не обременяя землевладельцев дорогостоящей и длительной археологической разведкой. Специалистам эти территории известны, но очевидно, что специалистов не спросили.

Подводя итоги, можно с уверенность сказать, что уже в этом году мы лишимся сотен и тысяч ценных объектов культурного наследия.

Каким образом такой законопроект мог пройти все этапы согласования, по нашему мнению, должна разбираться Генеральная Прокуратура.

Поделиться в социальных сетях !

Звенигород. Итоги 2023 года

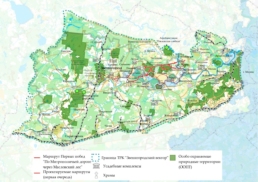

В 2023-м году в Звенигороде произошли серьезные события в сфере охраны объектов культурного наследия. События эти были долгожданными. 5 мая 2023 года Правительство Московской области первым из подмосковных городов утвердило у Звенигорода предмет охраны и границы исторического поселения регионального значения. Работа над документом велась почти 9 лет в постоянном контакте с членами Звенигородского отделения ВООПИиК, которые общались как с проектировщиками предмета охраны и границ, так и с сотрудниками Главного управления культурного наследия Московской области, многократно вычитывали тексты и выверяли картографические материалы объемного документа. В его состав вошел и список исторически ценных градоформирующих объектов, сохранившихся на территории Звенигородского кремля, Нижнего и Верхнего посадов, Саввинской слободы. Этот список был подготовлен непосредственно членами ВООПИиК.

Предмет охраны и границы исторического поселения – весьма важный документ, на который возлагаются большие надежды в деле обеспечения сохранности объектов культурного наследия, элементов исторической планировки, ландшафтов, исторических трасс дорог, панорам и видовых точек восприятия силуэта исторического города. И стоит поблагодарить сотрудников Главного управления культурного наследия Московской области за то, что они смогли прислушаться к настойчивым просьбам Звенигородского отделения ВООПИиК о придании отдельным территориям города защитных регламентов, препятствующих активному вторжению современной среды. Это, например, знаменитая Мясина гора на правом берегу Москвы-реки, от которой открываются обворожительные виды на холм Сторожи с расположенным на нем Саввиным монастырем, или Колтарово поле – гигантское незастроенное пространство бывшей пустоши Звенигородского Успенского собора, которое создает яркий природный фон для трех федеральных ОКН – Успенского собора, усадьбы Введенское и упоминавшегося уже Саввино-Сторожевского монастыря.

Но надо признаться, что сам документ, как бы прекрасен он ни был, не может сохранить исторический город сам по себе. Еще до принятия документа внешний вид многих исторически ценных градоформирующих объектов был искажен их владельцами, а некоторые объекты были и вовсе снесены. Но первым трагическим деянием со стороны неформальной группы несознательных собственников стало уничтожение дома № 20 на улице Фрунзе, прежде Саввинской, – самой старой и богатой исторической улицы города. Уже после утверждения предмета охраны и границ исторического поселения, неотъемлемым приложением к которому являлся список исторически ценных градостроительных объектов, включавший в себя и этот объект, построенный в 1860-1870-х годах, 8-10 августа 2023 г. собственник разобрал его.

Дом не являлся шедевром архитектуры, но он являлся частью исторической плоти улицы и города. Члены Звенигородского отделения ВООПИиК вылили свой гнев в посты в социальных сетях и в обращение в ГУКН. Сообщение о вероломном уничтожении дома широко разошлось по интернету, и собственник разрушенного дома, который, в отличие от нас, не имеет обыкновения регулярно знакомиться с новостями о распоряжениях в отношении объектов культурного наследия, оформил свою досаду на протесты градозащитников в виде заявления на них в полицию, в котором сообщил об уязвленном чувстве собственного достоинства. В свою очередь и ГУКН составило акт о разрушении объекта. Дом собственник восстановил в прежних объемах, но не из подлинного кирпича, а из пеноблоков. Данный случай – яркий трагичный эпизод эпохи после утверждения предмета охраны и границ исторического поселения Звенигород.

Еще одним важным событием 2023 года в Звенигороде стало включение 16 августа в реестр памятников нескольких десятков выявленных объектов культурного наследия на улицах Почтовой, Октябрьской, Фабричнова и Торговой площади. ГУКН согласилось с выводами экспертов, и в реестр были внесены все выявленные объекты, которые дошли до нас в полном или фрагментарном виде.

Но радость от повышения охранного статуса объектов не может быть полной. По большому счету, статус регионального ОКН – это лишь хороший законодательный повод для градозащитников взывать к административным структурам и общественности о необходимости особого внимания к его сохранению. На примере Звенигорода мы уже знаем, что включение в реестр не спасает объект от разрушения, искажения и сноса. И сколько таких «регионалов» и «федералов» стоит по России заброшенных, подожженных и часто без кровли…

Итак, памятники сохраняются только там, где их хотят сохранять, где им знают цену и берегут, где это, возможно, даже может быть выгодно (а это может быть выгодно в плане привлечения туристов, но большинство, к сожалению, этого еще не осознает). А где этого нет, памятники не защитят ни прекрасные законодательные акты, ни активность государственных органов охраны наследия, которые узнают о правонарушениях в отношении к памятникам, только когда им об этом сообщат общественники. В идеале было бы хорошо в каждом историческом поселении иметь своего уполномоченного по делам сохранения наследия, который бы на месте за государственную зарплату, в сотрудничестве с общественниками, осуществлял жесткий контроль за сохранностью объектов культурного наследия, препятствовал некачественной реставрации, контролировал ремонтную деятельность на объектах, вел взаимодействие с органами охраны и общался с собственниками. Но возможно ли этой красивой мечте осуществиться?

Дмитрий Седов,

заместитель председателя совета Московского областного отделения ВООПИиК

Поделиться в социальных сетях !

ДОМ СТРОЙБЮРО: ОБРАЗ МЕСТА И ВРЕМЕНИ

Дом Стройбюро – пожалуй, самый известный памятник подмосковного города Королёва. Он снискал себе славу не только благодаря своим собственным художественным качествам и мемориальной ценности, но и благодаря росписям Василия Маслова, которые сейчас являются единственными в мире образцами сохранившейся отечественной монументальной авангардной живописи. За многодневное сопротивление сносу школьники, ныне посещающие экскурсии городского музея, прозвали Дом Стройбюро «домом-героем». Общественный резонанс, вызванный в результате этого сноса, имел такую амплитуду, что вандализм до сих пор не достиг в полной мере тех целей, какие преследовал, хотя памятник находится в критическом состоянии.

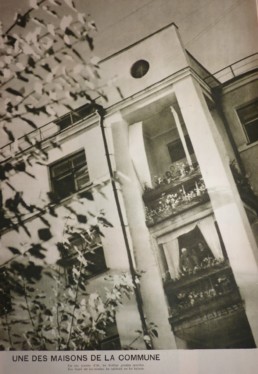

Время рождения Дома Стройбюро – конец 1920-х годов, когда для Болшевской трудовой коммуны ОГПУ начали возводить производственные, общественные и жилые здания в стиле конструктивизма. Авторами планировочного решения посёлка трудкоммуны, а также отдельных построек стали известные архитекторы А.Я. Лангман и Л.З. Чериковер. Этому масштабному строительству предшествовала своего рода «увертюра» в виде проекта Н.А. Ладовского. По замыслу Ладовского, посёлок трудкоммуны должен был представлять собой умело организованное пространство, в котором промышленная зона была бы изолирована от жилой и общественной «зелёным фильтром насаждений». Предлагалось строительство аэродрома (!), прокладка трамвайной линии до Мытищ и строительство «небоскрёбов» – 16-этажных домов для коммунаров.

Проект Ладовского был в какой-то степени революционным и практически утопичным для 1927-го года – прежде всего, по экономическим соображениям. Болшевская трудовая коммуна, которой он предназначался, тоже была явлением революционным в мировой педагогической практике и мировой пенитенциарной системе, однако утопией она не была. Эксперимент по перевоспитанию молодых преступников, по «перековке» рецидивистов в образцовых граждан молодого советского государства, оказался успешным, и результат его превзошёл самые смелые ожидания. Первоначальной и основной его целью было пресечение пополнения преступной среды беспризорниками и, как сейчас сказали бы, социальная реабилитация несовершеннолетних заключённых. Идея создания коммуны принадлежала Ф.Э. Дзержинскому, а практическое воплощение осуществилось благодаря другому чекисту – М.С. Погребинскому. Заключённым предлагали добровольно и свободно жить в коммуне, а также самостоятельно управлять ею. В выходные дни позволялось покидать коммуну и проводить время вольно. Обязательным в коммуне были труд и получение образования, действовал запрет на алкоголь и наркотики. Почему юные и молодые преступники решили-таки попробовать изменить свою жизнь? Потому что на другой чаше весов ждали только тюрьма и гибель, и большинство заключённых осознавали это. В Болшевскую трудкоммуну поехали карманники, медвежатники (взломщики сейфов), клюквенники (грабители церквей) и представители других специальностей «благородной» воровской профессии. В 1935 году те же люди с гордостью прошли по Красной площади как участники физкультурного парада, демонстрируя свои спортивные успехи и производственные достижения – продукцию фабрик трудкоммуны. Кадры кинохроники запечатлели их лица: у многих позади была жизнь в «малине», многих впереди ждали репрессии. Но в 1935 году они безгранично верили и себе, и стране, и вождю, принимавшему этот парад с трибуны Мавзолея.

Коммунары почувствовали, что могут быть причастны к стройке века – созданию нового могучего государства, декларировавшего принципы равенства и свободы, государства, которое призвало их на эту стройку как своих сыновей; они почувствовали себя нужными. То же государство, образовав первую в мире такую коммуну, внушило заключённым надежду, что они могут быть прощены, а их тёмное прошлое – навсегда стёрто и забыто. Архитектура комплекса Болшевской трудовой коммуны отразила эту веру так же, как философию своей эпохи, и это только одна из причин, почему сейчас комплекс имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

По оценке историка архитектуры С.Б. Мержанова, «говоря об архитектурном облике коммуны, следует отметить высокий профессионализм авторов, заключающийся как в планировочной организации не имеющего аналогов ансамбля, так и в художественном решении отдельных зданий, а кроме того, в попытке придать определённую неповторимость сугубо утилитарным сооружениям». Новаторский стиль конструктивизм как нельзя лучше отвечал новаторству самой коммуны. Свою выверенную геометрию, тщательно просчитанные пропорции он противопоставлял декору в привычном понимании этого слова, создав новую эстетику, в которой главенствовала функциональность. Его архитектура выражала революционную аскезу, фанатично доведённую до самоотречения: отказ от личного в пользу общественного, отказ от собственного в пользу коллективного. Отсюда, в частности, создание общежитий; первоначально общежитием был и Дом Стройбюро.

Строительство в Болшевской трудовой коммуне велось на исключительно высоком уровне, поскольку заказчиком выступал НКВД. Для коммунаров, которые были заняты в работах наряду с профессиональными строителями, пафос происходящего имел особый смысл: они строили не просто коммуну, они строили свою новую жизнь. На улицу Орджоникидзе (тогда – улицу Труда) была подведена одноколейная железнодорожная ветка. Паровоз – тот самый, который мы видим в «Путёвке в жизнь» – подвозил кирпич к Дому Стройбюро, фабрике-кухне и учебному комбинату.

Название «Дом Стройбюро» закрепилось за жилым зданием и дошло до наших дней благодаря тому, что в нём непродолжительный период размещалась контора строительного бюро ОГПУ–НКВД. Сами коммунары называли здание по-другому – «Дом искусства». В книге «Необычные воспитанники» 1976 года сохранилось тому свидетельство. Автор Василий Назаров пишет: «Я руковожу «Домом искусства», как его называют шутя. Его ещё именуют четырнадцатым корпусом. Это великолепное новое здание, в котором живёт более двухсот человек. Тут самый цвет нашей коммунской самодеятельности. Работают они на разных предприятиях, так что в разные время уходят в свои смены, и шум в доме стоит почти круглые сутки. <…> Здание четырёхэтажное – первое такое большое в нашем посёлке. На самом верху бросили якорь самые «горластые» — музыканты духового оркестра. Этажом ниже – оркестр народных инструментов <…> Первый и второй этажи занимают остальные «деятели искусства и литературы»: артисты – участники драмкружка… художники – члены нашей изостудии… члены литкружка – в основном поэты. И наконец участники ЦЭКа – центрально-эстрадного коллектива».

Из этого небольшого отрывка видно, как разнообразно проводили досуг коммунары. Инициатором привития культуры членам Болшевской трудкоммуны являлся писатель Максим Горький, справедливо полагавший, что без этого преображение человеческой природы невозможно. Он сочувствовал эксперименту по перевоспитанию молодых правонарушителей, посещал коммуну и принимал коммунаров у себя. Болшевской трудовой коммуне Горький подарил библиотеку в 3 тысячи томов; осколки этого дара ныне хранятся в королёвском Музейном объединении и филиале № 7 Централизованной библиотечной системы города.

Покровительство Горького позволяло привлечь в коммуну известных деятелей культуры. В одной только изостудии в разные годы преподавали офортист И.П. Лавров, гравёр В.М. Новожилов, живописец и реставратор В.Н. Яковлев, живописец и график П.М. Шухмин. Коммунары оказались прилежными учениками и достигли больших успехов и в искусстве, и в спорте; некоторые из них – успехов поистине выдающихся. Горький выступил автором идеи и редактором документально-художественной книги «Болшевцы» (1936), сейчас являющейся редкостью, поскольку после репрессий коммунаров и ликвидации коммуны часть тиража была уничтожена. Писатель до этих трагических событий не дожил.

Дом Стройбюро занимал в посёлке особое место по многим причинам. Он был, как уже говорилось, первым многоэтажным зданием; его жильцами являлись не только представители «цвета коммунской самодеятельности», но и руководители производств и воспитательной части. Поначалу использовавшийся как общежитие, он, тем не менее, существенно отличался от стереотипов этого вида жилья своей просторностью и повышенной комфортностью. Его конструктивизм не был манифестным и смягчался чертами неоклассики – начиная от симметричного трёхчастного фасада и заканчивая аттиками, акцентировавшими оси входов. Это странное, на первый взгляд, но абсолютно гармоничное сочетание выдавало руку мастера старой школы, и позволило тому же историку архитектуры С.Б. Мержанову, ещё до официального установления авторства, безошибочно определить, что проект Дома Стройбюро выполнил именно Лангман. В своём объёмно-пространственном решении здание предвосхищало будущий респектабельный Дом СТО, где сейчас размещается Государственная Дума Российской Федерации.

Первоначально цвет фасада Дома Стройбюро был нежным охристо-розовым; тёмно-зелёный он приобрёл в последние десятилетия. Благородство его облика привлекало знаменитых фотографов, приезжавших в коммуну, и недаром именно Дом Стройбюро представлен в нескольких видах в номере пропагандистского, издававшегося на 4-х языках журнала «СССР на стройке» 1934-го года.

На нижнем этаже здания находились не только жилые, но и клубные помещения. До строительства Дома Стройбюро под клуб использовали старую хозпостройку. Она сгорела в 1943 году, и длительное время считалось, что вместе с ней погибли известные только по чёрно-белым фотографиям монументальные работы художника Василия Маслова. На снимках 1930-х годов не указывалось, какой именно клуб украшали композиции, и в начале 2000-х уже мало кто знал или помнил, что Дом Стройбюро был «Домом искусства».

Коммунар Василий Маслов не имел криминального прошлого. Он беспризорничал, но на хлеб зарабатывал честно – рисованием моментальных портретов. В Болшевскую трудкоммуну его устроил Горький, когда Маслов был уже молодым человеком. Иностранным делегациям показывали работы художника как одну из достопримечательностей коммуны, благодаря чему публикации о творчестве Маслова выходили и в зарубежной прессе.

Вернее сказать, достопримечательностью была вся коммуна. Посещение её включалось в программу визитов зарубежных гостей в СССР, так как мощные фабрики и красивый посёлок, выстроенные бывшими заключёнными, вызывали в положительном смысле шок. Болшевская трудкоммуна использовалась в качестве инструмента пропаганды, демонстрировавшего превосходство социалистического строя над капиталистическим, что ни в коей мере не отменяло её фактических и действительно грандиозных успехов.

«Мы глубоко чувствуем красоту идеи перевоспитания, живым доказательством осуществимости которой является создание этой коммуны. В особенности мы изумлены той верой в доброе начало, лежащее в основе человеческой природы, тем доверием, которое было проявлено к заключённым – в смысле предоставления последним права создать свою организацию и самоуправление», – писал в книге посетителей Болшевской трудкоммуны французский физик, лауреат Нобелевской премии Жан Перрен.

Другой Нобелевский лауреат – осторожный Бернард Шоу – ограничился короткой записью: «За то, что я только что получил, да сделает меня Господь действительно благодарным».

Неоднократно посещал коммуну Анри Барбюс; Андре Жид посвятил коммуне очерк в своей книге «Возвращение из СССР»; гостями здесь были Поль Дирак и Нильс Бор с супругой, а также многие другие научные светила, политики и деятели культуры. На карте современной России немного мест, связанных с таким числом поистине «звёздных» имён, а в Подмосковье посёлок трудкоммуны – возможно, единственное такое место. Это делает его мемориальную ценность исключительной.

Архитектурный ансамбль трудкоммуны дошёл до нашего времени практически в полном составе, не сохранилось лишь здание бани. Лечебный корпус, жилые здания, учебный комбинат, фабрика-кухня, детский сад, производственные корпуса – всё, хоть и с некоторыми перестройками, находится даже в лучшем состоянии, чем этого можно было бы ожидать. Тем не менее, цепь преступных решений, принятых в разные годы на уровне муниципалитета, поставила комплекс под угрозу уничтожения.

В ноябрьские выходные 2013-го года в выселенном Доме Стройбюро начался крупный пожар. Под предлогом его тушения на место были пригнаны экскаваторы. До этого в течение месяца с лишним объект, обладающий признаками объекта культурного наследия (таков был статус Дома Стройбюро), подвергался мародёрским набегам, погромам и поджогам. Но назло вандалам – и это замечали многие – «избитый» дом, зиявший пустыми глазницами окон, становился как будто только краше.

В эти драматичные дни на стенах первого этажа отошли обои, обнажив росписи Василия Маслова. В мире искусствоведов открытие произвело сенсацию. Творчество Маслова по качеству сравнивали с лучшими западными образцами. Особенностью росписей Дома Стройбюро была, кроме того, их фабула. Они являли собой картину сотворения мира: над хаосом революции возвышались гигантская обожествлённая фигура Ленина и титанические фигуры рабочих; они из этого хаоса творили новый мир, зримыми приметами которого были мосты, гидроэлектростанции, баржи, паровозы и тому подобные достижения человечества в различных технических направлениях. Художник выразил мифологию своего времени чрезвычайно красиво и образно, что не могло оставить зрителя равнодушным. Редкость памятников монументальной живописи, их историческая и художественная ценность в совокупности делали найденные композиции уникальными. И эта уникальность, по оценкам специалистов, имеет вполне конкретный материальный эквивалент, выражающийся в шестизначной сумме в иностранной валюте.

Снос Дома Стройбюро длился несколько суток. Его сумели остановить, когда от здания оставались несколько помещений и повреждённый главный фасад. Нет нужды описывать подробности вандализма, поскольку события широко освещались в центральных СМИ. Комнаты с росписями Маслова, бывшие в 1930-е годы единым залом, на тот момент уцелели. Одну из композиций – «Ленин» (или «Электрификация») – реставраторы К.И. Маслов и Ф.В. Гузанов с участием студентов Академии им. Строганова сняли и перенесли на новую основу. Снятие было обусловлено тем, что на конец ноября – начало декабря 2013-го года Дом Стройбюро по-прежнему пребывал в статусе объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Экспертиза по нему проведена ещё не была, хотя и готовилась, и положение памятника было шатко. В этих условиях требовалось спасти хотя бы стенные росписи. При этом ко второй композиции – «Рабочий класс» (или «Индустриализация») – реставраторы доступа не имели, так как комната была завалена обломками стен, и обломками довольно крупными, что лишний раз говорит о качестве строительства в коммуне.

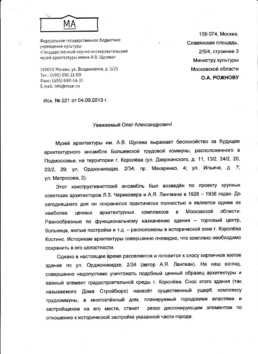

В январе 2014-го года по результатам проведенной историко-культурной экспертизы Дом Стройбюро обрёл статус выявленного объекта. Его положение упрочилось, и теперь специалисты стали говорить о том, что вторую роспись после разбора завалов нужно законсервировать в ожидании реставрации самого здания, ибо снятие стенной росписи – это всё равно что хирургическая операция, а операция – это всегда травма. Между администрацией города, потенциальным инвестором и Министерством культуры Московской области в марте 2014-го было заключено соглашение, предметом коего называлось намерение провести реставрацию и использовать здание как общественное. Основная задача ложилась при этом на муниципалитет, который должен был урегулировать правовые вопросы с застройщиком – арендатором земельного участка под Домом Стройбюро. Собственно, уничтожение памятника и производилось в чисто коммерческих целях: застройщик рвался построить на месте 4-этажного здания жилое 17-этажное. Члены Правительства Московской области заявили СМИ, что после реставрации в Доме Стройбюро будет создан музей Болшевской трудовой коммуны.

Затем на место снова приехали экскаваторы, теперь уже с мирной целью: под контролем реставраторов помещение с росписью расчистили и законсервировали, убедившись в очередном чуде: «Рабочий класс» жив и здоров. Надо отметить, что главную роль в организации процесса сыграл тогдашний министр культуры Московской области Олег Рожнов. Тем временем, роспись «Ленин» («Электрификация») уехала на реставрацию в Академию им. Строганова.

На том этапе казалось, что перед памятником и его росписями открывается если не светлое, то, во всяком случае, благополучное будущее. Тем более, что застройщик, расселивший и рьяно сносивший здание, стоявшее между ним и миллионами прибыли, получил в компенсацию за нереализованный бизнес-проект другой земельный участок.

В это время в Королёве сменился глава города. И в марте 2015-го года, через несколько дней после внесения Дома Стройбюро в Единый реестр объектов историко-культурного наследия, снос возобновился. Законсервированная комната с росписью Маслова «Рабочий класс» опять оказалась под ковшом экскаватора. Удивительно: монументальная живопись пережила репрессии и гибель своего создателя (художник был расстрелян на Бутовском полигоне), Великую Отечественную войну, последовавшие за ней десятилетия, когда клубные помещения превратились в жилые, пережила расселение дома и многочисленные пожары, пережила и два сноса. <В этот раз её существенно повредили, и всё же, спустя два года, она ещё жива. Теперь ей уже требуется срочная операция, какой бы травматичной она ни оказалась. Специалисты Академии им. Строганова и сейчас готовы произвести снятие со стены и перенесение росписи на новую основу; однако ни они, ни члены общества охраны памятников не могут решить чисто бюрократические вопросы по организации повторного разбора завалов. В ответ на обращение ВООПИиК Главное Управление культурного наследия (ГУКН) Московской области год назад сообщило, что работы по спасению второй росписи Маслова могут производиться только после разработки и согласования проекта первоочередных противоаварийных работ, и отметило, что соответствующая документация в ГУКН не поступала. Таким образом, государственный орган охраны памятников довольно ясно дал понять, что сам не собирается становиться заказчиком подобного проекта. Пока суд да дело, государство лишается сразу двух ценнейших памятников – не только Дома Стройбюро, но и его росписи> (Комментарий автора: статья была написана в те дни, когда надежда на спасение второй росписи сохранялась. Ныне работу можно увидеть только на фотографиях 1930-х годов. Роспись «Рабочий класс» была уничтожена).

Добавлю к этому, что губернатор Московской области и члены его правительства как будто забыли об обещании создать музей коммуны. А музей этот, без сомнения, мог бы стать успешным. Ибо даже при всей тяжести ситуации, чудовищный трагический снос Дома Стройбюро неожиданно повлёк за собой и положительные последствия: Нижегородский государственный художественный музей по федеральной программе начал реставрацию своей коллекции Василия Маслова. А в Королёве Болшевская трудовая коммуна стала наиболее востребованной темой в экскурсионной работе городского исторического музея. Роспись «Ленин» («Электрификация»), отреставрированная и переданная в наш музей, – самый дорогой экспонат. Высокую цену имеет и королёвская коллекция масловских рисунков. В Королёве в туристическом отношении комплекс Болшевской трудкоммуны сегодня – главный конкурент космической тематике и Музею Марины Цветаевой.

Музей коммуны был бы жизнеспособным научным центром. Наследие коммуны обширно: оно включает в себя педагогическую науку, архитектуру, живопись, литературу, фото- и киноискусство. До сих пор не исследован фонд Болшевской трудовой коммуны, хранящийся в Государственном архиве РФ; не известны до конца биографии коммунаров и дела репрессированных; не изучено участие членов коммуны в Великой Отечественной войне, хотя есть сведения, что некоторых коммунаров в 1941-м подготовили к диверсионной работе в тылу врага. Открытия, связанные с жизнью коммуны, совершаются сейчас в широком географическом спектре, вплоть до Дагестана, где, как выяснилось недавно, также хранятся работы Василия Маслова.

Обоснованные мечты о музее Болшевской трудовой коммуны неизбежно ставят, однако, вопрос: для чего реставрировать-воссоздавать Дом Стройбюро, если музей можно разместить в другом здании? Так же неизбежно мы оказываемся на линии фронта двух мнений в экспертном сообществе: одни считают, что уничтоженные памятники необходимо восстанавливать; другие пренебрежительно называют такое воссоздание «новоделом» и справедливо, в общем, утверждают, что именоваться памятником имеет право только подлинник.

На примере Дома Стройбюро мы можем вновь обратиться к этому спору и попробовать решить его, обойдясь без жертв. Предположим, что памятник был тяжело ранен не поджогами и экскаватором, а вражеской бомбой. Ровняя с землёй знаковые объекты оккупированной территории, завоеватели достигают важного результата – уничтожения национального культурного кода того народа, который на указанной территории проживает. Так вот, мне совершенно безразлично, с оккупационной или коммерческой целью совершается вандализм, ведь результат одинаков. При этом я убеждена, что если бы Дом Стройбюро разбили бомбы, а не экскаваторы, то сторонников его воссоздания прибавилось бы даже за счёт тех, кто не признаёт «новодел» в принципе.

Те эксперты, которые выступают за регенерацию памятников – фактически за создание «муляжей» памятников – понимают главное: любой памятник – это не только кирпичная кладка 17-го века, лепнина 18-го или острый авангардный силуэт начала 20-го века. Памятник – это, прежде всего, образ места и времени, а также дух того народа, который его построил. Кроме материальной стоимости, памятник имеет нематериальную культурную ценность, которую невозможно или почти невозможно измерить деньгами.

После второго сноса от Дома Стройбюро остался повреждённый нижний этаж. Он и является подлинником, а, следовательно, памятником и подлежит реставрации. Остальное – 80 или 90% — необходимо восстанавливать по реставрационным канонам, понимая, что это – протезирование. Чтобы никого не вводить в заблуждение, ту часть здания, которая есть памятник, можно было бы выделить колористически – историческим охристо-розовым цветом.

Окончательное уничтожение Дома Стройбюро оставит в архитектуре города Королёва зияющую воронку. Его воссоздание, напротив, не позволит пустоте образоваться и будет способствовать сохранению уникального ансамбля коммуны в целом. Кроме того, Дом Стройбюро – место рождения росписей Василия Маслова, и только он – естественная для них среда жизни.

Наконец, ещё одно слово в защиту так называемого «новодела»: я убеждена, что «муляжи» памятников – единственное, что может способствовать сегодня сохранению подлинников. Штрафы, что взимаются за повреждение или уничтожение памятника, никогда не остановят коммерсантов. Прибыль от застройки участка, где стоял памятник, всегда в разы превысит штраф, который будет просто закладываться в бизнес-план как «прочие расходы». Иное дело, если наказанием для вандалов помимо штрафа будет воссоздание снесённого. Если на месте памятника (предположим, двухэтажного особняка) можно будет построить только его копию и ничего больше, снос национального достояния просто перестанет быть выгодным, и уничтожение наследия в России сократит свои, на сегодняшний день катастрофические, масштабы.

Дом Стройбюро – особенный памятник. Это многоэтажное жилое здание с общественной функцией первого этажа, стоящее в центральной части города Королёва, рядом с одной из главных городских транспортных артерий и поблизости от железнодорожной станции. Его восстановление могло бы стать для инвестора коммерчески успешным. Торможение производится на уровне городской администрации и бывшего застройщика участка. Единственным выходом из ситуации стало бы изъятие памятника в судебном порядке у собственников в пользу государства. В этом случае судьбу Дома Стройбюро решал бы не город, а регион. Всё, что для этого требуется, – последовательные и решительные действия Главного управления культурного наследия Московской области.

Частично отреставрированный, частично восстановленный Дом Стройбюро с размещённым в нём музеем Болшевской трудовой коммуны сохранит образ места и времени, возникший в конце 1920-х – 1930-х годов. Тот образ, за который в наши дни заступаются влиятельные профессиональные организации, включая таких «тяжеловесов» как Союз архитекторов России и Российская академия архитектуры и строительных наук. Тот нематериальный образ, который одухотворяет один из объектов материальной культуры России.

Мария Миронова

Поделиться в социальных сетях !

Усадьба Прове – Калиша – санаторий «Сосновый бор»

В самом удаленном северном уголке города Королева, в микрорайоне Первомайский, на границе с Пушкинским районом, на берегу реки Клязьмы, раскинулся необычный объект. Для непосвященного прохожего может показаться, что это просто лесной массив с вековыми соснами, чудом сохранившийся среди стремительно растущих вокруг многоэтажек. Для более внимательного – покажутся странными некоторые детали: сохранившиеся пилоны ворот с калитками, липовая аллея, подводящая к обгоревшему остову огромной сосны, а далее – руины пожарища. Если заинтересованный посетитель пройдет дальше (не боясь споткнуться о поваленные деревья, валежник и бытовой мусор), то он обнаружит и пруд с островом, и деревья экзотических пород, и аллеи, и руины, и неожиданно раскрывающиеся виды на пойму реки и противоположный берег.

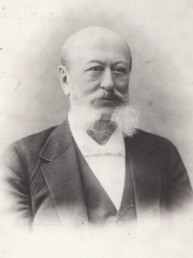

Специалистами ООО «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ-ГАРДАРИКА» были проведены историко-культурные исследования этой территории. Оказывается, история ее преображения началась не так давно – всего 120 лет назад, когда Иван Карлович Прове купил участок земли в пойме Клязьмы, на правом берегу.

Из истории рода Прове-Калишей. В Россию попал отец Ивана – Карл-Эммануэль Прове. В нач. XIX в. он был выслан в Сибирь в период революционных брожений в Польше. В 1830-х годах он с семьёй переселился в Москву, где в 1833 году родился сын Иоганн, который в своё время окончил коммерческий лицей и сделал блестящую карьеру в российском торгово-промышленном мире. Трудолюбием и добросовестностью он завоевал большой авторитет в купеческой среде, избирался выборным московского купеческого сословия, гласным Московской городской думы, членом Коммерческого суда и нес ряд других общественных обязанностей. С именем Ивана Карловича Прове связано возникновение Музея изящных искусств, ныне Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Именитый промышленник вошел в Комитет по устроению музея по приглашению его основателя И.В. Цветаева, отца Марины Цветаевой. Иван Карлович был попечителем Басманной больницы для чернорабочих.

Иван Карлович был женат на Эмилии Ивановне Хауер и имел шестерых детей.

Обладая значительным состоянием, он возвел на Старой и Новой Басманных улицах в Москве целый квартал роскошных особняков. Их сооружали видные архитекторы того времени Гедике, Трейман, Эрихсон. Лето большая семья Прове проводила в Перловке, где Иван Карлович имел три дачи.

Умер Иван Карлович Прове в 1901 году.

Старшие сыновья Ивана Карловича Роман и Кирилл пошли в коммерции по стопам отца. Дочь И.К. Прове Адель Ивановна являлась попечительницей Болшевского приюта для нищих девочек.

В 1893 году состоялось бракосочетание младшей дочери Ивана Карловича Адель с Георгием Калишем. Брак был неравным, так как семья Калишей имела достаток средней руки. Узнав о решении своей дочери Адели выйти замуж по любви, Иван Карлович увез дочь на год за границу. Однако это не изменило решение Адели. Трогательную любовь пронесли они через всю жизнь. У них было 6 детей: Эмилия (1894-1981), Герман (1895-1965), Георгий (1897-1939), Иван (1898-1942), Василий (1899-1974), Николай (1903-1938).

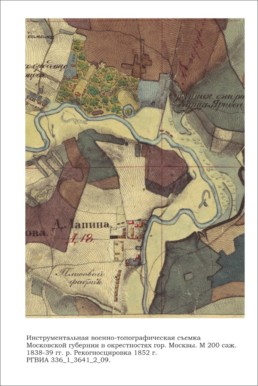

Начало усадьбы. До конца XIX века территория, на которой в дальнейшем возникла усадьба, представляла собой луг со старицами и небольшими участками леса из лиственных пород с включением сосен. Основанием такого заключения служит План Шуберта (Инструментальная военно-топографическая съемка Московской губернии в окрестностях гор. Москвы. 1838-1839 гг. Рекогносцировка 1852 г.) 2.

На плане видна дорога, ведущая в Комаровку из деревни Лапина, траектория которой при строительстве усадьбы была несколько изменена.

В 1893-1894 гг. Иван Карлович Прове неподалёку от своей усадьбы в Максимково, в пойме реки Клязьмы, строит деревянную дачу для своей младшей дочери Адели (1872 г.р.) в подарок к ее бракосочетанию.

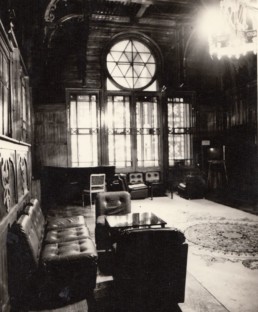

Большой двухэтажный с мезонином не обшитый дом с кирпичным цоколем был выстроен в духе ретроспективного направления модерна с использованием в декоре элементов «восточного стиля» и имел сложную асимметричную объемно-пространственную структуру. Своеобразие его облика определяли многочисленные ризалиты, декоративные балконы и открытая терраса. Фасады здания изображены на многих фотографиях начала XX века.11 Этот дом называли теремом, а ещё чаще – дворцом. Одна из первых посвященных ему публикаций в местной прессе так и называлась: «Деревянный дворец Ивана Прове». В ней, в частности, были такие строки: «…Чтобы по-настоящему насладиться мастерством архитекторов и строителей, необходимо видеть само здание. Дворец производит сильное впечатление снаружи, а зайдя внутрь, можно увидеть разноцветные кафельные печи, едва ли имеющие аналоги в Подмосковье. Необычно архитектурное решение главного зала с оригинальным деревянным перекрытием, интересны витражи и образцы камерной скульптуры».

Во 2-й том иллюстрированного научного каталога «Памятники архитектуры Московской области» (1999 г.) усадьба Прове – Калиша вошла, как «Дача Калиш»: «Оригинальное произведение стиля модерн с южной экзотикой, характерной для крымских курортов, здание «глаголем» имеет сложную ассиметричную объемно-пространственную структуру… Залы отличаются высоким мастерством отделки, основанной на богатых художественных возможностях дерева. Здесь использован прием контрастного сопоставления бревенчатых, местами обшитых тёсом стен с потолками на великолепных ажурных кронштейнах и арках. Все элементы декора окрашены «под дуб» и сплошь покрыты глухой и пропильной резьбой».

Дом был размещён в центре участка и стал композиционным центром усадебного комплекса. Архитектор проекта дома точно неизвестен. Предположительно им мог быть А.Э. Эрихсон, автор проектов других домов Прове в Москве. В Паспорте памятника 1992 года автором назван Ф.О. Шехтель.

Естественным обрамлением необычного дома явился большой лесной массив, часть которого была создана в процессе строительства усадьбы. В дополнение к существующим лесным участкам были насажены искусственные рощи из березы, сосны, ели. Изначально усадебный парк создавался максимально естественным, приближенным к природе, поэтому и насаждения высаживались в виде лесных массивов и куртин. И ассортимент использовался местный. Дорожки были грунтовые, в виде тропинок.

К усадебному дому вела липовая аллея, которая заканчивалась круглой клумбой с сосной веймутовой в центре 11. Липы в аллее стриглись. Следы стрижки видны на сохранившихся деревьях.

Пространство перед северным фасадом здания имело сложную планировочную структуру, состоящую из нескольких цветочных элементов. Перед крыльцом был установлен фонтан в виде птицы, а по бокам – два круглых цветника. В центре этого пространства был устроен большой прямоугольный партер, который заканчивался овальным газоном с цветами 11. Дальше начинался пойменный луг. Таким образом, была оформлена видовая перспектива – от дома на Клязьму, и далее – на противоположный берег реки, на котором находилась другая усадьба – Мальце-Бродово (территория современных Лесных Полян). При совмещении территории усадьбы с планом 1839 года 2 видно, что дом был размещен не случайно на этом месте: ось северного объёма дома была ориентирована на сосновую куртину на противоположном берегу реки; из окон верхнего этажа раскрывались диагональные перспективы – на усадебное ядро Мальце-Бродово и на круглый пруд с островом в той же усадьбе.

Вторым по значимости композиционным центром парка был пруд с островом, созданным в старице Клязьмы. К нему от дома вели прогулочные дорожки-просеки. Пруд имел гидротехническую систему соединения с рекой посредством ручья, проложенного по самым низким отметкам рельефа у основания естественного откоса. Об этом свидетельствует сохранившееся понижение рельефа и заболачивание по траектории бывшего ручья. По верху откоса проходила дорожка, с которой открывались красивые дальние виды за рекой.

Пруд был расположен на открытом лугу. С юго-запада, со стороны дома, к нему примыкал лесной массив. Узкие дорожки, выводившие из плотных насаждений на открытое пространство с прудом, создавали эффект неожиданности. Основная поперечная дорожка от северного фасада дома подводила к мосту на остров. Сюда подходили и другие дорожки, образуя площадку перед мостом.

В центре острова, среди древесно-кустарниковых насаждений, находилась деревянная беседка, на которую была направлена ось моста. Это распространенный прием оформления в русских усадебных парках. И мост, и беседка сохранялись и в советский период, возможно, со временем возобновляясь на том же месте13. В настоящее время утрачены.

На территорию усадьбы со стороны подъездной дороги вели три входа: главный; вход, соединявший усадьбу с усадьбой Штеккер; и хозяйственный. Главный вход был оформлен воротами с каменными пилонами. Несколько измененные они сохранились до наших дней. Средний вход, соединявший две части усадьбы, обозначался двумя каменными тумбами с цветочными вазами11. Точно такие же вазы были у входа на соседнюю территорию. Одна из тумб (полуразрушенная) сохранилась. Хозяйственный вход вел на хозяйственный двор. Ограда представляла собой невысокий деревянный штакетник на деревянном основании.

Западное крыло усадебного дома было хозяйственным. От него в трёх направлениях разбегались функционально прямые дорожки. Центральная, продолжая ось здания, была ориентирована на хозяйственный выход. Южная соединяла «черное» крыльцо с выходом на другую территорию усадьбы. А северная подводила к небольшой постройке неизвестного назначения, руины которой сохранились. Регулярное решение территории к западу от усадебного дома было функционально оправдано. Возможно, все эти дорожки были обсажены липами, так как некоторые из них сохранились в обсадке.

Ещё один вход на территорию был в южном углу усадьбы. Он выводил к дому старшей сестры Адели – Эмилии (в замужестве Миндер), построенному через дорогу и сохранявшемуся до 1988 года11. В другую сторону от этого входа дорога вела к высокому берегу реки, с которого открывался прекрасный вид на заречные дали, и к большому фруктовому саду.

Семья Георгия Германовича и Адели Ивановны Калиш зимой жила в двухэтажном особняке на Н. Басманной, а летом на даче в Болшево, построенной Иваном Карловичем Прове. Воспитанию детей уделялось большое внимание. Они росли в атмосфере любви, справедливости и вместе с тем дисциплины, подчиняясь строгому распорядку дня. Они обучались языкам (немецкий, французский), занимались музыкой.

Из воспоминаний Елизаветы Николаевны Соловьевой, записанных 8.09.1989 г. И.Е. Ласточкиным: «Хорошо помню многодетную семью Калишей (одна девочка и пять мальчиков). Вместе играли: у них был прекрасный теннис, волейбольная площадка и т.д., прекрасные лошади – они на них грациозно катались. Были собаки, с которыми гуляли, особенно на лугу…». 12

Все дети окончили гимназию, Герман, Василий, Николай в дальнейшем окончили высшие учебные заведения (Герман и Николай – мехмат МВТУ, Василий – архитектурное отделение МВТУ).

В 1914 (или в 1915) году семью постигло большое несчастье: Георгий Германович разорился, а в 1916 году умер от чахотки. По воспоминаниям И.Е. Ласточкина, он скончался здесь, на даче, и Иван Елисеевич помнил, как гроб увозили на лошади. Жизнь семьи после этого сильно осложнилась. Пришлось оставить особняк и дачу. Адель Ивановна с дочерью жила на съемной квартире, сыновья жили у родственников. В дальнейшем в 1920-х годах многие члены семьи Прове-Калиш были арестованы и высланы из Москвы.

В 1904 году половину дома занимал крупный московский купец и промышленник Павел Павлович Рябушинский. С 1914 по 1917 гг. в этой части было Московское отделение благородных девиц Виноградской.

По воспоминаниям И.Е. Ласточкина, в 1912 году на территории усадьбы, на берегу Клязьмы, рабочими фабрики проводилась маёвка. Была предварительная договоренность со сторожем Захаром Ивановичем, который летом выполнял в усадьбе обязанности садовника.

С 1917 до 1921 гг. дом пустовал. Владелец умер в 1916 году, а семья и шестеро детей приезжали на лето в Комаровку к семье Грачевых.

Советский период связан с организацией в 1921 году по инициативе Владимира Ильича Ленина и при активном участии Максима Горького в усадьбе Прове – Калиша санатория для ученых (КСУ). Этот период охватывает более 60 лет, то есть почти в 3 раза дольше, чем существовала усадьба, и характеризуется активным использованием созданной при Калишах и Штеккерах усадебной структуры и разумной хозяйственной деятельностью, которая привела к созданию крепкого подсобного хозяйства. В основу создания эволюционной схемы на этот период легли фотоархивы Ласточкиных, Н.П. Триль, и Е.А. Тишиной, воспоминания работников санатория и местных жителей, а также натурные изыскания.

После организации в 1921 году на территории усадьбы санатория для ученых, а затем передачи его в 30-е годы Академии наук СССР, для «Соснового бора» началась новая активная жизнь. Участок санатория раскинулся на территории двух усадеб. Использовались существующие усадебные здания и постройки, главным из которых был усадебный дом Калиша, расположенный на северо-восточной территории. В этом доме разместился 1-й корпус санатория. Деревянный дом-дворец был настолько красив, что в революционное лихолетье ни у кого не поднялась рука на уничтожение барского дома, сохранилось и все богатое внутреннее убранство дома. Усадебный дом по-прежнему являлся главным композиционным центром парка.

Со временем часть усадебных построек была утрачена, главным образом, на северо-восточной территории. Остальные были приспособлены для нужд санатория. Так, на основе хозяйственного двора усадьбы Штеккер было создано большое подсобное хозяйство санатория с конюшней, коровником, молочней, свинарником, теплицами, огородами, гаражом. Поддерживался в порядке и использовался большой плодово-ягодный сад, раскинувшийся у реки на северо-восточной территории. Он сохранялся до 80-х годов XX века.

В 30-е годы были построены новые корпуса – 2-й и 3-й 11, возможно, на фундаментах старых усадебных построек. Была заменена деревянная ограда на металлическую с каменными столбами. Фонтан-птица, изначально оформлявший северный фасад усадебного дома, был перенесен на остров и в дальнейшем бесследно исчез. Перед восточным фасадом появился небольшой округлый фонтан с чашей, вокруг него разбита площадка отдыха с лавочками, цветниками и живыми изгородями11.

Цветочный партер перед северным фасадом здания, требовавший больших затрат, постепенно зарастал 11. Однако вокруг Дома цветники поддерживались, а северное крыльцо было увито девичьим виноградом пятилисточковым11.

В это же время был устроен сквер к юго-западу от Дома. В центре был установлен групповой памятник В.И. Ленину и И.В. Сталину13, который в 60-е годы (после разоблачения культа личности Сталина) был заменен на бюст В.И. Ленину. В сквере была создана регулярная осевая планировочная структура, ориентированная на аллею, ведущую к западному входу 1-го корпуса. В сквере были высажены экзотические деревья (туя, белая акация, ель колючая, конский каштан обыкновенный), декоративные кустарники (чубушник, сирень). От шоссейной дороги сквер отделила живая изгородь из стриженой ели. Цветочное оформление сквера было богатым и разнообразным, использовалось большое количество роз 13.

К 1-му корпусу от шоссе вела старая липовая аллея. Северное крыльцо по-прежнему оформляла круглая клумба с уже выросшей сосной веймутовой в центре 11. Сохранилось и еще несколько аллей – к западному входу и к возведенному 3-корпусу. Аллея к западному входу проходила мимо домика главврача (бывший дом управляющего). Сейчас на этом месте построен коттедж из красного кирпича.

На территории парка было установлено несколько простых деревянных беседок для отдыха. Одна из беседок находилась на острове, по-видимому, на месте старой усадебной беседки, к ней вёл деревянный мост, возможно, сохранившийся с усадебного периода. Другая беседка была установлена к юго-востоку от 1-го корпуса, в лесном массиве. От беседки, параллельно главной аллее, была проложена узкая тропинка к площадке, на которой была установлена скульптура оленей 11. Третья беседка расположилась между 3-м корпусом и домиком главврача, вблизи аллеи к 3-му корпусу.

В санатории большое внимание уделяли оздоровлению отдыхающих посредством спорта и дозированных физических нагрузок. Поэтому (по воспоминаниям старожилов) в парке были устроены две спортивные площадки и два терренкура (прогулочные маршруты) разной протяженности. Одна из площадок заняла северную часть бывшего цветочного партера.

В период Великой Отечественной войны (1941–1945) на базе санатория был организован военный госпиталь.

В 1946–1956 годах санаторий «Сосновый бор» принадлежал Академии наук СССР. В это время был создан на базе санатория так называемый «стационар атомщиков», в котором поправляли здоровье приезжие большей частью из Ленинграда. В этот период в санатории побывало много знаменитостей после перенесенных ими инфарктов и других заболеваний сердца. Отдыхающие очень любили, как они называли, «домашний» санаторий. В это время бродили по аллеям «Соснового бора», грелись у камина дворца, играли на рояле Бихштейна такие известные люди, как Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Борис Пастернака, Леонид Утесов и многие другие.

В 1960-е годы была изменена первоначальная гидротехническая система, соединявшая пруд с рекой: была прорыта новая канава, так как старая перепускная система в результате отсутствия ухода заросла и заболотилась. На части территории пойменного луга, к юго-востоку от пруда, были устроены лесные культуры из липы и ясеня, которые перекрыли дальние видовые перспективы.

Коренные жители посёлка Первомайского и окрестностей хорошо помнят советскую историю этого места, когда здесь располагался знаменитый санаторий «Сосновый бор», который славился на весь Советский Союз. Ведь лечили здесь необычными для того времени методами: фиточаями, дозированными прогулками по терренкурам, едой из собственного, санаторского, подсобного хозяйства. А хозяйство было большое: и скотный двор с коровами и лошадьми, и огороды, и теплицы, и огромные площади фруктового сада и ягодников. К столу пациентов в любое время года подавались свежие овощи, фрукты, молоко… Сотрудниками санатория были налажены связи с Главным ботаническим садом, из которого они получали необходимые растения для травяных чайных составов. Да и само здание, в котором размещался главный корпус санатория, по-видимому, обладало оздоровительным эффектом. Ведь недаром его называли «Дворец», созерцание которого ласкало взгляд и успокаивало душу. За парком ухаживали: убирался валежник, мусор, вырубались сухостойные деревья, подсаживались новые, устраивались клумбы. В напочвенном покрове еще в 1970-х годах росла земляника, черника, брусника, ландыши… Несмотря на то, что территория санатория была огорожена, парк служил любимым местом отдыха детей и взрослых всей округи.

Новейшая история. Но вот настали бандитские 90-е. Санаторий закрыли. Дворец разграбили и сожгли. Западную часть территории пустили под застройку коттеджами. В восточной части, в центре парка, возвели частную усадьбу из красного кирпича, началась застройка периферии. Парк находится в запустении, его заваливают бытовым мусором строители соседних домов.

И все это происходит на территории объекта культурного наследия регионального значения, памятника истории и культуры кон. XIX – нач. XX вв. «Парк усадьбы Прове-Калиша», взятого законодательно под охрану государством (Приказ Комитета по культуре Московской области от 31.12.1998 г., №354).

Чтобы сохранить памятник «Парк усадьбы Прове-Калиша», ООО «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ-ГАРДАРИКА» осуществляет работы по определению предмета охраны с закреплением границ памятника и установлением регламента деятельности на его территории.

Но парк должен жить и использоваться. Каково его дальнейшее назначение?

Окрестным жителям очень нужен парк – место для каждодневных прогулок и отдыха. Ведь поблизости не осталось ни одного лесного или паркового массива! Реставрация памятника, благоустройство и содержание парка – дело непростое, не прибыльное, а скорее затратное.

Но даже в XIX веке, когда процесс урбанизации городской среды был не настолько интенсивным, городские власти находили средства на строительство общественных, публичных садов и набережных не только в столицах, но и в провинциальных городках. Примеров очень много – Публичный и Общественный сады в Твери, Струковский сад в Самаре, Лопатинский сад в Смоленске, городской общественный сад в Крапивне Тульской области, общественные сады в Костроме, Ярославле, Нижнем Новгороде… Многие из этих садов сохранились и используются в наше время. Находились и меценаты, вкладывавшие средства в устройство садов для широкой публики. При создании Общественного сада в Твери в 1850-х годах на средства гласного городской Думы Петра Томилина в саду установили 56 лавок и проложили многочисленные дорожки из глины, присыпанной песком. В том же саду в 1905 году на средства тверского купца первой гильдии И.Е. Ваганова установили фонтан с бронзовыми фигурами.

Необходимо дать новую жизнь «Сосновому бору», разработать проект реставрации памятника и приспособления его территории. Основанием проекта должны стать историко-культурные исследования и утверждённый предмет охраны.

Ландшафтный архитектор

Ирина Колина

Источник: И. Колина «Усадьба Прове-Калиша – санаторий «Сосновый бор»//Охраняется государством, № 4, 2014, с. 54–65.

Список использованных архивных, библиографических материалов и интернет-ресурсов:

- Паспорт на памятник садово-паркового искусства – «Усадьба Прове-Калиша. Парк, кон.XIX – нач.XXвв.», 1992 год;

- РГВИА 386_1_3641_2_09. Инструментальная военно-топографическая съемка Московской губернии в окрестностях гор. Москвы. М 200 саж. 1838-1839 гг. Рекогносцировка 1852 г. (План Шуберта);

- С. Мержанов. «Усадьбы села Болшево и его окрестностей» из журнала «Подмосковный летописец», г.Подольск;

- Памятники архитектуры Московской области. Королев. 246, Дача Калиш;

- С. Мержанов. «Деревянный дворец Ивана Прове», «Калининградская правда», 7 апреля 1999 года;

- Людмила Бондаренко. «Семейный портрет Прове-Калиши», «Калининградская правда», 12 августа 2000 года;

- Фрагмент карты «Москва и окрестности 1929-30 гг.»

- Фрагмент карты Московской области. 1922-1925 гг. Рекогносцировка — 1929 г.;

- Фрагмент карты 1931 г.;

- Архивная справка Главного Архивного Управления при Совете Министров РСФСР;

- Фотоархив Ласточкиных;

- Воспоминания Соловьевой Елизаветы Николаевны. 8.09.1989 г.;

- Фотоархив Н.П. Триль;

- Фотоархив Е.А. Тишиной;

- http://retromap.ru. Интернет коллекция старых карт;

- http://wikimapia.org;

- http://deadokey.livejournal.com;

- http://www.mmsk.ru/people/unit;

Поделиться в социальных сетях !

Сердце Фрязино

Нам очень нравится наш центр города, многие, кто переехал сюда из других районов Фрязино, сделали это осознанно.

В старой застройке есть своя атмосфера. Она складывается, как нам кажется, из нескольких факторов.

Малоэтажная застройка позволяет любоваться зеленью деревьев. Это создаёт ощущение присутствия природы, что так важно для любого горожанина. Не дома нависают над деревьями, а деревья укрывают, укутывают дома. Наверное, трудно это понять, если всю жизнь прожил в многоэтажке, но, когда человек переезжает в такой тихий уютный район, он тоже начинает получать этот «допинг». А ведь надо заметить, что Фрязино не имеет древнего кремля с валами и крепостью, реки с набережной, дореволюционных кварталов, парка в центре города, точек с «открыточными» видами.

Небольшие дома соразмерны человеку. Проходя их один за другим, получаешь ощущение движения по городу: он не подавляет тебя своими объёмами, любой путь кажется преодолимым. В отличие, к примеру, от застройки в Москве у станции метро «Аэропорт», где, чтобы пройти один дом, требуется потратить несколько минут. Там кажется, что достичь своей цели, пусть она и находится на расстоянии двух-трёх домов, очень тяжело.

«Сердце города» – Дом с аркой (Институтская, 8) и прилегающие к нему несколько кварталов. Это сталинки, но не гигантские постройки, а сомасштабные человеку и эстетически привлекательные здания. Взглядом можно охватить любое из них, а в перспективе они смотрятся замечательно, т.к. разные, но сочетающиеся по архитектуре, они не сливаются в монотонный ряд. Между ними нет ветровой нагрузки, идти по старому городу не только приятно, но и комфортно.

Бульвар вдоль улицы Институтской, который не так давно обустроили широкой пешеходной зоной, стал для горожан местом притяжения. Его полюбила молодёжь, которая часто поёт, сидя на скамейках. Сотрудники ДК «Факел» устраивают там дни открытых дверей с выступлением своих коллективов, детская горка привлекает мам и малышей, а спортивные снаряды – взрослых. Эта «приветливость» небольшого уличного пространства стала возможной во многом благодаря отсутствию припаркованных автомобилей и – малоэтажной застройке. Высота домов позволяет находиться там долго во второй половине дня, ведь дома не дают большой тени, летнее солнце долго согревает бульвар на Институтской, улицу Ленина и Аллею героев. Кроме того, гуляя по бульвару, ты видишь небо, созерцание которого тоже является ценностью в городской среде.

Отдельным бонусом являются просторные дворы. Дома стоят далеко друг от друга, образуя широкое свободное пространство. В палисадниках и даже просто около домов горожане высаживают цветы, ставят малые архитектурные формы из подручных материалов. Эта территория выглядит обихоженной, обласканной жителями.

Соседи действительно знают друг друга и по-приятельски общаются, их не затронула конкуренция за парковку. Последнее стало архиважным в нынешнее время. Только жители старых кварталов имеют эту привилегию – не ненавидеть друг друга из-за нехватки парковочных мест.

Эпоха перемен, начиная с 1990-х годов, сильно повлияла на сложившиеся социальные связи. В закрытый город стали приезжать новые люди. Тем не менее Фрязино остается наукоградом, а старожилы центральных кварталов все ещё живут в своих квартирах.

Сейчас в центральных кварталах много людей, знакомых друг с другом не один десяток лет. Пожилых людей сменяет новое поколение – дети и внуки, но «бабушкина» квартира сама по себе несёт часть истории каждой семьи, закрепляет воспоминания детства, включает молодых в сообщество старожилов. Это уже третье поколение, что живет тут. Для тех, кто родился и вырос в этих домах, — это Родина, и они не хотят её менять. Здесь все знают всех и готовы прийти друг другу на помощь, а это уже настоящая дружба!

Для остальных фрязинцев эти улицы и дома тоже не просто тротуары и здания, это и их личная история. Нынешний Дом творчества раньше был Домом пионеров, а до того – поликлиникой. Получается, нет таких ног, которые не преступали бы его порога.

Дом с аркой помнит каждый ребенок города – место, где родители разрешали кричать и слушать эхо. В дни праздников улица Ленина от стадиона до Дома с аркой становилась пешеходной, устраивались гуляния, возводились эстрады, выступали артисты.

«Когда речь идёт об изменениях среды, в ряду с другими ценностями должна стоять и информация о прошлом, которую она несёт. С любым обновлением неизбежно связана потеря потенциальной информации – ценность, казалось бы, эфемерная, но слишком многое, в своё время легкомысленно отброшенное, оставило невосполнимые провалы в знании», – писал выдающийся историк архитектуры Андрей Иконников.

Нельзя к застройке центральных кварталов подходить с теми же мерками, что и к новостройкам на окраинах города, ведь это сердце нашей истории, сгусток памяти о себе и о своей стране. Эта память жива и сейчас, она «работает», когда жители идут «Бессмертным полком» от Аллеи героев через улицу Ленина до площади Победы. Она востребована в дни православных праздников, когда крестный ход идет тем же путём.

Задумываясь о будущем Фрязино, прежде всего беспокоишься о комфортной, «человечной» среде, которая является его особенностью, его главным достоинством.

Особый, почти деревенский уклад Нового проезда трудно оставить без изменений. Но многоэтажная застройка на его месте сотрёт не только этот уклад и «память места», но и привнесёт в центр города другие жизненные ритмы, неприемлемую для узких улиц транспортную нагрузку, создаст тесноту и шум.

Так называемый «Кошачий парк» (квартал в границах Московской–Школьной–Институтской–проезда Гольца) мог бы в будущем стать городским сквером с небольшим количеством парковочных мест. Кинотеатр «Спутник» – место отдыха и развлечений, и, выйдя из него, было бы здорово перейти в зону тихого отдыха: с детскими площадками и, возможно, с кафе, которые по архитектуре напоминали бы стоявшие здесь дома конца 1940-х годов.

Квартал Институтская-Ленина-Центральная-Вокзальная необходимо сохранить без изменений. Особенно это касается трёхэтажных сталинок. Мы понимаем, что сети двухэтажных домов изношены, но в наше время возможен капитальный ремонт.

Фрязино не может совсем не меняться. Однако, если его обновление неизбежно, то надо проводить его с учетом ценностных ориентиров жителей. И бережно вписывать в существующий городской ландшафт малоэтажную и среднеэтажную застройку, стилистически не нарушающую атмосферу старого города.

Ксения Артёмова,

Фрязино

Фотографии: Мария Миронова, Алла Громинова

Исторические фотографии: fryazino.info

Поделиться в социальных сетях !

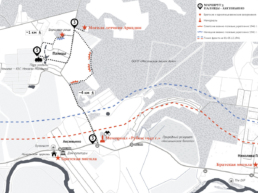

Парк Дома творчества кинематографистов «Болшево» определили под вырубку

Союз кинематографистов получил порубочный билет на вырубку около 200 сухостойных и аварийных деревьев на территории Дома творчества кинематографистов «Болшево». Об этом стало известно местным жителям от сотрудников Союза кинематографистов, осуществляющих организацию вырубки, официальные органы управления подтвердили эту информацию.

Главный корпус Дома творчества кинематографистов был снесён осенью 2019 года по решению собственника земельного участка – Союза кинематографистов, который возглавляет Никита Михалков. Главное управление культурного наследия Московской области отказало признать Дом творчества и парк выявленными объектами культурного наследия по заявлению ВООПИК. В декабре 2022 года Совет депутатов Королёва утвердил изменения в Генеральный план, где парк Дома творчества кинематографистов был определен под среднеэтажное жилое строительство.

Несогласные с застройкой парка жители города организовали инициативную группу по контролю за соблюдением существующих норм законодательства при строительстве на территории Дома творчества. Из окон домов жилого комплекса «Ривер парк» просматривается вся территория парка, а бинокли и телескопы, первоначально предназначенные для наблюдения за звёздами, помогают разглядеть детали происходящего на территории строительства.

После Великой Отечественной войны в парке высаживали деревья режиссеры, сценаристы, киноведы, актеры и писатели культовых советских кино, традиционную для кинематографистов прогулку в парке Дома творчества изобразил великий режиссер Г.Н. Данелия в своей книге «Тостуемый пьёт до дна».

В Доме творчества кинематографистов «Болшево» были написаны сценарии культовых советских фильмов: «Летят журавли» (1957), «Карнавальная ночь» (1956), «Берегись автомобиля» (1966), «Зигзаг удачи» (1969), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Вокзал для двоих» (1982), «Гараж» (1979), «Баллада о солдате» (1961), «Чистое небо» (1961), «Я шагаю по Москве» (1964), «Мимино» (1977), «Военно-полевой роман» (1983), «Июльский дождь» (1966), «Крылья» (1966), «Калина красная» (1974), «Белое солнце пустыни» (1969), «Белорусский вокзал» (1970) и другие культовые советские фильмы.

Именно в парке дома творчества растёт орешник из мультфильма «Пластилиновая ворона»: «А может, это дворник был… Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой»; на указателе можно заметить название сельской местности – «Болшево»).

Дом кинематографистов был построен в середине 30-х годов в бывшем пейзажном парке усадьбы Шульца-Прове-Филиппова. В парке гуляли, общались и обсуждали творческие проекты Аркадий Гайдар, Эльдар Рязанов, Аркадий Райкин, Александр Галич, Михаил Ромм, Иван Пырьев, Виталий Вульф, Евгений Габрилович, Михаил Блейман, Владимир Высоцкий, Юрий Райзман, Сергей Юткевич, Марк Донской, Алексей Каплер, Николай Эрдман, Юлий Дунский, Фаина Раневская, Валерий Фрид, Борис Добродеев и многие другие, выдающийся артист, певец, поэт, актёр Леонид Осипович Утёсов подолгу жил в Доме творчества «Болшево».

Киносценарист Семён Фрейлих: «Здесь хорошо думается. Надо только пораньше встать, выйти из дома и спуститься к реке. <…> Река, окаймив территорию, делает её почти островом. Творчество требует такого уединения».

Борис Добродеев отмечает: «Одна из дорожек — проложенная по периметру мыса, обтекаемого рекой — любимое место прогулок кинематографистов».

Кинорежиссер Эдуард Тополь в своей книге «Две семёрки» рассказывает о творческой работе кинематографистов в парке Дома творчества: «В семь утра все обитатели дома старше пятидесяти уже были в парке… <…> Первой и, так сказать, заводящей пятёркой были классики советского кино Евгений Габрилович, Михаил Блейман, Юлий Райзман, Сергей Юткевич и Марк Донской <…> Следом за ними вразнобой двигались и обсуждали свои новые кинопроекты маститые Алексей Каплер <…>, Николай Эрдман, автор «Весёлых ребят», «Волги-Волги» и «Смелых людей» <…>, а также мастера кинодраматургии Юлий Дунский и Валерий Фрид».

Писатель Александр Аннинский: «Не будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство сюжетов, сценариев, режиссерских разработок отечественного кино рождалось именно тут, в скромно обставленных комнатах, на аллейках <…> парка, уступами спускающегося к поросшим кустарником берегам грязноватой Клязьмы».

Великий режиссер Эльдар Рязанов писал о прогулке с Александром Галичем, во время которой они вместе сочинили шуточную песню: «Однако, гуляя по парку Дома творчества, который от двухэтажного особняка спускался к излучине Клязьмы, мы упорно работали, слагая куплет за куплетом. <…> Когда мы закончили своё совместное творчество (оно для нашего маленького коллектива было одновременно и дебютом, и лебединой песней), мы — аккомпанировал на гитаре Александр Галич — «выступили» перед Николаем Ершовым и его женой сценаристкой Розой Буданцевой. Думаю, что никто, кроме меня, не знает этого шедевра. А я горжусь тем, что однажды был стихотворным соавтором самого Галича, который предвосхитил Окуджаву и Высоцкого».

Союз кинематографистов обещает выделить 300 квадратных метров в будущем жилом комплексе.

Поделиться в социальных сетях !

Барьеры в выявлении памятников в Подмосковье

Московская область стала одним из первых регионов, если не первым, где успешно внедрены барьеры в постановке объектов на государственную охрану. Как известно, градозащита Москвы также испытывает серьёзные затруднения при попытке придать тому или иному зданию статус памятника.

На прошедшем 23 декабря пленуме Центрального совета ВООПИК председатель совета Московского областного отделения Алла Громинова выступила с докладом «Барьеры в выявлении ОКН в регионах на примере Московской области и пути их преодоления».

Препоны в постановке на охрану осуществлены в несколько шагов, первым из которых стала:

- отмена Приказом Минкультуры РФ № 1142 от 24 сентября 2020 года формы заявления о включении объекта в перечень выявленных ОКН.

Дальнейшие шаги предприняло Главное управление культурного наследия Московской области, которое:

- 13 января 2022 года выпустило Распоряжение № 34РВ-15, утвердившее новый порядок установления историко-культурной ценности объектов; согласно ему, этим установлением отныне должен заниматься не научно-методический совет, а «рабочая группа», которая формируется самим Управлением из числа чиновников, работающих в других регионах;

- тем же Распоряжением утверждалась новая форма заявления и порядок заявления, который делал фотофиксацию действительной в течение 1 месяца;

- следом, 21 марта 2022 года, Распоряжением ГУКН был распущен научно-методический совет.

Фактически Распоряжение №34РВ-15 стало главным инструментом в препятствовании гражданскому обществу в постановке зданий на государственную охрану как памятников.

Основанием, например, для отказа в приёме заявления в нём указано наличие «ранее принятых решений»: это значит, что, если ГУКН когда-то отказало во включении объекта в перечень выявленных памятников, повторно заявить объект нельзя, даже если с тех пор проведены новые исследования и написаны диссертации, посвященные этому объекту.

В своём докладе Алла Громинова назвала и другие пункты порядка установления историко-культурной ценности объектов, которые дают Правительству Московской области широкий простор для злоупотреблений в этой сфере.

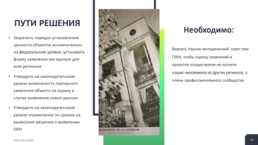

По мнению МОО ВООПИК, на сегодняшний день главных путей разрушения барьеров четыре:

- Закрепление порядка установления историко-культурной ценности как исключительной прерогативы федерального органа охраны памятников (Минкультуры РФ), с установлением формы заявления на выявление ОКН, единой для всех регионов.

- Утверждение законом права физических и юридических лиц повторно заявлять объект на государственную охрану в случае выявления новых данных о его историко-культурной ценности. (Эти первые два требования отражены в Градозащитной хартии 2021 года — archnadzor.ru/2021/08/18/)

- МОО ВООПИК считает необходимым внести поправки в закон 73-ФЗ о том, что орган охраны памятников обязан принять решение о выявлении не «по истечении 90 рабочих дней» (как это указано сейчас), потому что это дает органам охраны памятников неопределенный, теоретически бесконечный, срок постановки на охрану, а «в течение 90 рабочих дней». И, соответственно, сократить сроки «организации работы по установлению историко-культурной ценности» до «не более 50 рабочих дней» (сейчас «не более 90 рабочих дней»). Долгие сроки не оправданны, когда не требуется проведение историко-культурной экспертизы (а на выявление сейчас не требуется).

- Установлением историко-культурной ценности должны заниматься не чиновники, а представители профессионального сообщества в лице членов научно-методического совета.

Эта позиция была донесена Московским областным отделением до Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

На обложке: корпус Истринской больницы, в которой работал врачом А.П. Чехов. В 2022 г. памятнику вновь было отказано в присвоении охранного статуса. Источник фото — istra-da.ru

Поделиться в социальных сетях !

Историческое поселение Дмитров и проблемы его сохранения

Выступление Дмитровского отделения МОО ВООПИК на форуме «Исторические города: проблемы сохранения и перспективы развития», организованном Общественной палатой Московской области при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Наро-Фоминск, 1 декабря 2022 года.

В 2018–2019 годах в результате многократных поджогов в Дмитрове пострадали памятники деревянного зодчества Дом Клятовых и Дом Новосёловых.

30 октября 2018 года ВООПИК вынесло вопрос о срочной консервации Домов Клятовых и Новосёловых на рассмотрение Комиссии Общественной палаты Московской области по сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. На Комиссии под руководством почетного председателя ВООПИК Г.И. Маланичевой решение было единодушным: городу и музею (музей как пользователь зданий обязан был выполнять охранные обязательства по обоим памятникам) необходимо срочно сделать кровли на памятниках архитектуры. Представители городской администрации и совета депутатов, участвовавшие в заседании и поддерживавшие оперативную связь со своим руководством, заверили, что до зимы город деньги выделит и работы проведут, деньги изыскали путем экономии на праздновании Нового года.

Однако руководство музея от денег… отказалось, сославшись на конец года и закрытие бюджета. Договорились, что работы начнутся не позднее 1 февраля 2019 г. Но даже пост охраны по просьбе ВООПИК выставлен не был.

Произошло несколько новых поджогов. Работы по консервации так и не были начаты.

ГУКН МО установило сроки консервации до конца 2021 года, реставрации — до конца 2023-го. Консервация не была произведена до конца 2021 года, и срок перенесли до конца марта 2023 года.

На сегодняшний день работы по сохранению ОКН (консервации, реставрации) так и не проведены. Проект реставрации не разработан.

Также в запущенном и заброшенном состоянии находится объект культурного наследия «Дом Милютиной кон. XIX – нач. XX вв».

О том, что Дом Милютиной находится под угрозой пожаров, стоит без отопления с разбитыми окнами и открытыми дверями, поражен грибком – говорили и показывали ещё в 2018 году в сюжете СМТ «Вечерний Дмитров»:

В конце 2021 года в ответ на обращение Дмитровского отделения ВООПИК с просьбой провести проверку Главное управление культурного наследия Московской области сообщило, что работы запланированы до конца 2025 года, однако до указанного срока Дом Милютиной может не дожить. Нужно срочно принимать меры по надлежащему содержанию объекта культурного наследия.

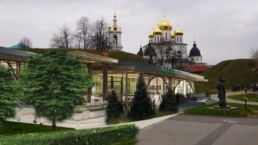

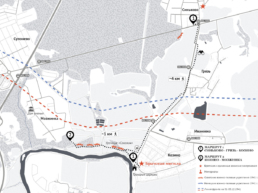

Работы по объектам культурного наследия Дом Клятовых и Дом Новоселовых были исключены из местного бюджета, и вместо них в программу «Культура» в подпрограмму «Музейное дело» внесли развлекательные сооружения: аттракцион «веревочный парк» и шатер, которые разместили в Дмитровском кремле – на территории объектов культурного наследия Земляные валы и Дмитровское городище.

Обратите внимание на обгоревшее строение рядом с шатром и веревочным парком: это жилой дом конца XIX века, имеющий историческую ценность. Он пострадал от поджогов в то же время, что и дома Клятовых и Новосёловых, а накануне строительства шатра и веревочного парка у него снесли забор и срубили сад. Его внешний облик может быть восстановлен согласно Режиму территории Земляных валов (Распоряжение №35РВ-115).

Следует отметить, что территория памятника является неотъемлемой частью памятника, связанной с ним исторически и функционально (ст. 3.1 ФЗ-73). Однако ни шатер, ни веревочный парк исторически и функционально с Земляными валами не связаны. По совокупности толкования норм ФЗ-73 и Режима территории 35РВ-115, любые размещаемые на территории Земляных валов объекты должны соответствовать исторической правде.