Имение Троицкое-Кайнарджи и его знаменитые владельцы

Наталья Тарашевская

Ранняя история села Троицкое

Обычно, начиная исследование какого-либо исторического имения, я стараюсь собрать весь имеющийся в открытом доступе материал на данную тему. Делаю это для того, чтобы, проанализировав данные, опубликованные в разных источниках, найти точки расхождения в трактовке событий, происходивших в имении, и в ходе исследований найти достоверный архивный материал, который позволил бы устранить все домыслы недобросовестных авторов краеведческих изданий.

Троицкому-Кайнарджи, в отличие от соседнего с ним имения села Соколова с приписанной к нему деревней Кучиной, которое на протяжении почти полвека юридически принадлежало графам Румянцевым, а история которого до сих пор была практически чистым листом, с известностью повезло больше. Вероятно, это произошло из-за того, что с Троицким было связано имя знаменитой царствующей особы.

В селе Троицкое, одном из районов современного города Железнодорожного, на высоком левом берегу Пехорки находились усадьба графа П. А. Румянцева-Задунайского и сохранившийся до наших дней Троицкий храм. По чьему проекту они были построены, до сих пор неизвестно. Многочисленные версии, гуляющие в краеведческой среде, настолько разнятся между собой, не имея при этом никаких документальных подтверждений, так что принимать на веру какую-либо из них было бы неправильным.

Одной из самых ярких точек разночтений является год постройки Троицкого храма. Каких только дат и теорий о его происхождении ни прочитаешь в краеведческих изданиях! Даже на самом храме висит табличка, появившаяся здесь в советское время, на которой указана недостоверная дата его постройки – 1777 год. На сайте самого храма дата постройки не указана, но сказано, что освящен храм был в 1787 году1.

Что же известно об этом знаменитом старинном имении?

По традиции начнем знакомиться с историей села Троицкого с трудов исследователей истории подмосковных церквей братьев В. и Г. Холмогоровых, которые создали уникальный труд по истории территорий, населения и церквей Московской епархии.

По Холмогоровым2 до 1623 года село Троицкое было старой вотчиной Василия Ивановича Сукина. В 1623 году в селе была деревянная Троицкая церковь с приделом Николая чудотворца. Род Сукиных известен с конца XV века. Первый из Сукиных, Семен Кондарь Иванович Сукин, входил в свиту, сопровождавшую в 1495 году великую княжну Елену Иоанновну, отправившуюся в Литву для заключения брака с великим князем литовским Александром. Среди последующих представителей этого рода были сельничий, посол в Польшу, дьяк, печатник, думный дворянин, стольники, воеводы3.

При Василии Ивановиче Сукине в Троицком был двор вотчинника, двор приказчика и 2 крестьянских двора.

Далее село переходило по наследству: в 1628 году – к Ивану Васильевичу Сукину, в 1646 году – к Осипу Ивановичу Сукину.

Тогда к Троицкому были приписаны деревни Кожухова и Рудная. При Осипе Ивановиче Сукине двор вотчинника даже не упоминается, на этом месте находилось менее десятка крестьянских дворов. К концу XVII века число крестьянских дворов увеличилось в два с половиной раза с учетом деревни Кожуховой.

Осип Иванович Сукин был военным и государственным деятелем, стряпчим, полковым воеводой, окольничим. Свою службу Осип Иванович начал в 1637 году, когда был пожалован из жильцов в стряпчие. В 1638 году он ночевал на государевом дворе, в январе 1639 года «дневал и ночевал» у гроба царевича Ивана Михайловича, а в апреле у гроба царевича Василия Михайловича. В 1646 году был есаулом во время похода из Ливен в Белгород. Именно на период с 1646 по 1669 (год его смерти) приходятся сведения о владении им селом Троицким.

С 1669 по 1681 год владельцем Троицкого был Иван Осипович Сукин. В 1674 году в церкви, кроме придела Николая чудотворца, упоминается придел Иоанна Предтечи. В 1680 году у церкви земли и сенных покосов не было, а землю пахал и сено косил поп Андрей с причетниками.

После смерти Ивана Осиповича Сукина в 1681 году село перешло в приданое к его дочери Анне при выходе ее замуж за князя Алексея Борисовича Голицына. Это время можно считать годом, когда владельцами Троицкого стали Голицыны. Не будем забывать, что мать Петра Александровича Румянцева-Задунайского была урожденной Голицыной, дочерью Михаила Михайловича Голицына, который в 1760 году был владельцем расположенного неподалеку имения Пехра Яковлевское.

В конце XVII века на изучаемой нами территории происходили события, которые не вписывались в историческую логику. События эти были связаны с фаворитом царевны Софьи Василием Васильевичем Голицыным. Даже официальные церковные документы выдают нам противоречивую информацию об этом историческом периоде. Это пример того, как на историю могут влиять личные и властные поступки высокопоставленных исторических персонажей. Вот как всё происходило.

В 1687 году после смерти Родиона Матвеевича Стрешнева, владельца соседнего с Троицким села Соколова, село досталось его сыну Ивану Родионовичу Стрешневу, который подал прошение о разрешении на постройку в Соколове новой церкви на месте обветшавшей4.

В то время, когда Соколовым владел Иван Родионович Стрешнев, выясняется, что неизвестно с какого года, но точно, что до 1689, это село принадлежало Василию Васильевичу Голицыну. Два подлинных архивных документа выдают разную информацию. Это противоречие в фактах владения землями села Соколова связано с деятельностью в этих местах Василия Васильевича Голицына, обладавшего в то время практически безграничной властью, в том числе и по отношению к своим и чужим имениям.

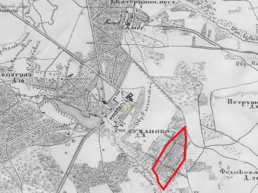

В это время В. В. Голицын в нашей местности, кроме села Соколова, владел селом Троицким, а также землями, лежащими к востоку от Троицкого – селом Савиным, которое граничило с землями села Демина, Демидково тож, будущего Милета, бывшего дворцовой вотчиной и принадлежавшего в то время царевне Софье. Таким образом, В. В. Голицын и царевна Софья, значимые лица русской истории, были тесно связаны, в том числе, и по своим владениям, находящимся на этой земле.

Неизвестный до настоящего времени исторический эпизод, относящийся к В. В. Голицыну, был найден автором в фондах Государственного исторического музея в документах, относящихся к 1689 году, когда «по именному указу великихъ государей, все имѢнiя, принадлежавшiя князю Василiю Васильевичу и его сыну Алексею Голицынымъ были отписаны на великаго государя за ихъ вины»5.

Именно эти документы и позволили узнать о факте владения В. В. Голицыным селами Соколово, Савино и Троицкое и понять его действия по отношению к владельцам соседних с ним имений.

В этих документах рассказана история о том, как после смещения царевны Софьи проводилось следствие и изъятие у Голицыных их имений, в частности сел Троицкого, Савина и Соколова. Эти три села идут «в связке» в событиях, которые происходили на их территориях. Приказом розыскных дел, который вел следствие, руководил Тихон Никитич Стрешнев. Именно ему были переданы эти документы, а их копии были направлены государю. Следствие велось под надуманными предлогами.

Данные документы, несомненно, свидетельствуют о том, что до 1689 года земли села Соколова, Савина и Троицкого принадлежали Василию Васильевичу Голицыну. Все три имения, расположенные по соседству, имели общие границы, и в случае их объединения получилась бы огромная территория, принадлежавшая В. В. Голицыну. То, что до сих пор об этом не было известно, можно объяснить тем, что после опалы Голицыных было запрещено об этих фактах упоминать.

В 1681 году боярин Иван Федорович Стрешнев отдал село Савино князю Василию Васильевичу Голицыну в приданое за своей дочерью Евдокией6. Таким образом, вторая жена В. В. Голицына была родственницей царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, второй жены царя Михайловича Федоровича Романова.

1681 год можно рассматривать как предполагаемый год перехода к В. В. Голицыну и села Соколова, и села Троицкого. Соколовым тогда владел Иван Родионович Стрешнев, а Троицкое в этот год перешло в приданое от Анны Ивановны Сукиной к Алексею Борисовичу Голицыну – двоюродному брату Василия Васильевича Голицына.

Как могли Соколово и Троицкое, имевшие своих законных хозяев, плавно, традиционно переходившие по наследству от отца к сыну, от сына к внуку, стать владениями Василия Васильевича? Совершенно непонятно, как в эту цепочку он мог вклиниться. Вероятно, всесильный фаворит царевны имел возможность присвоить себе все, что ему хотелось.

Алексей Борисович Голицын, владевший тогда Троицким, являлся двоюродным братом Василия Васильевича. Его отец Борис Алексеевич Голицын был видным государственным деятелем времен царевны Софьи и Петра Алексеевича, руководителем приказа Казанского дворца, воспитателем юного царевича Петра. Во время конфликта Петра с царевной Софьей он активно поддержал 17-летнего царя, став его главным советником, и был одним из главных инициаторов провозглашения царем Петра Алексеевича. Он активно способствовал победе Нарышкиных над царевной Софьей, а, следовательно, был политическим противником В. В. Голицына7.

Может быть, Василий Васильевич, пользуясь своей безграничной властью, и отобрал Троицкое у сына своего недоброжелателя?

После опалы и ссылки В. В. Голицына владельцем села Соколова в 1697 году упоминается Иван Родионович Стрешнев. В этом же году им была построена новая деревянная церковь, разрешить построить которую он просил в 1687 году.

Село Савино, Спаское тож, по именному указу царя было отдано в пожизненное владение вдове Ивана Федоровича Стрешнева Настасье Ивановне. То есть, Савино вновь вернулось в семью Стрешневых – родителей второй жены Василия Васильевича.

В 1704 году Иван Родионович Стрешнев передал село Соколово своему сыну Николаю Ивановичу4.

Можно предположить, что Тихон Никитич Стрешнев, расправляясь с В. В. Голицыным, тем или иным образом отстаивал интересы своих родственников Стрешневых – владельцев сел Соколова и Савина. Поэтому села, хотя и были отписаны в царскую казну, но по факту вернулись к своим законным владельцам, у которых они были отняты. А Троицкое осталось у сына победившего в этой борьбе приближенного юного царя Петра.

В 1704 году из села Троицкого на пустошь Фенину были переселены 12 крестьянских дворов. Этот год можно считать годом основания деревни Фениной, приписанной к Троицкому.

В 1714 году владельцем села был Сергей Александрович Голицын.

От Якова Алексеевича село перешло в 1749 году к его сыну князю Петру Яковлевичу.

Следующая запись в исследованиях Холмогоровых не вписывается в ход исторических событий: по ней в 1725 году село пожаловано графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому. Но ведь, как мы узнали выше, до 1749 года селом владел Яков Алексеевич Голицын, а после 1749 года – его сын Петр Яковлевич[2]. Да, к сожалению, и у Холмогоровых встречаются очевидные ошибки. П. А. Румянцев-Задунайский родился в 1725 году8. Сомнительно, что село Троицкое могло быть пожаловано ему в год его рождения. Звание фельдмаршала Петр Александрович получил за свои заслуги перед Отечеством только в 1770 году. Женой П. А. Румянцева была Екатерина Михайловна, урожденная княгиня Голицына. Замуж за Петра Александровича она вышла либо в 1748, либо в 1749 году9.

О том, каким образом Троицкое перешло к Петру Александровичу, в краеведческой литературе существуют разные версии. Привожу такую уникальную трактовку: «В Подмосковье у Румянцева было родовое имение Темниково. Все остальные владения располагались по бескрайним российским просторам. На деньги, пожалованные императрицей, Румянцев скупает земли около родового Темникова. В августе 1775 года он приобретает село Троицкое с деревнями Кожухово, Руднево, Фенино, покупает сельцо Федурново. В Троицком начинает строить дворец в готическом стиле, там же разбивает парк [выделено мной – Н.Т.]. 28 октября 1775 года Екатерина II с небольшой свитой прибывает в имение Троицкое»10.

Темниково никогда не было родовым имением Румянцевых, оно всего лишь входило в состав имения. В других источниках, в том числе и у Холмогоровых, читаем, как уже было сказано, что имение Петру Александровичу было пожаловано.

Пока же мы установили следующее: Троицкое могло перейти к П. А. Румянцеву не ранее 1748 года.

В дате постройки Троицкого храма существует еще большая неразбериха, чем во времени перехода Троицкого от Голицыных к Румянцевым. В 1768 году владельцем Троицкого был П. А. Румянцев. На сайте Троицкого храма можно найти следующую информацию: «Усадьба Троицкое-Кайнарджи возникла на рубеже XVII–XVIII вв. под именем Троицкого, находившегося до 1751 г. во владении князей Голицыных; в усадебном комплексе была деревянная церковь. В 1760 г. имение перешло во владение графа Петра Александровича Румянцева (1725 г. – 1796 г.), как приданое его невесты, княжны Екатерины Михайловны Голицыной (1724 г. – 1779 г.)» [1].

Эта информация неверна во всем. Если Голицыны владели имением до 1751 года, а к Румянцевым оно перешло в 1760 году, то получается, что в течение 9 лет у имения не было владельцев? Документ из архива РГБ говорит о том, что брак между Петром Александровичем Румянцевым и Екатериной Михайловной Голицыной был заключен не позднее 1749 года, потому что сговорная запись о браке была сделана в ноябре 1748 года.

В 1749 году Троицким владел Петр Яковлевич Голицын, а Екатерина Михайловна была дочерью Михаила Михайловича Голицына, который в это время был владельцем Пехры Яковлевского, и не мог дать в приданое своей дочери не принадлежавшее ему имение.

Мы имеем целый калейдоскоп версий, каждая из которых противоречит предыдущей: в 1775 году «стали достраивать Троицкую церковь, начатую в 1774 году» [10]. На Официальном сайте Троицкой церкви говорится: «Еще до славных побед, в 1774 г., в имении была заложена новая каменная церковь» [1]. Если по утверждению Н. А. Сотниковой П. А. Румянцев только в 1775 году «покупает» свое Троицкое имение, то как каменная церковь, могла быть заложена в 1774 году»? Тут же мы видим уже другую дату постройки церкви. 1777 г.: «В имении П.А. Румянцев-Задунайского Троицком-Кайнарджи» стали возводить каменную церковь вместо сгоревшей в 1750-х годах» [11].

В документах Московской духовной консистории, относящихся к 1778 году, мы видим, что в этом году неоднократно производилось назначение священнослужителей в Троицкую церковь[12]. В Недействующей описи дел Приказного стола Вохонской десятины за 1778 год упоминаются представители духовенства, которые служили в Троицком храме в том году[13]

В другом месте появляется следующее утверждение Сотниковой, противоречащее предыдущим: «С постройками торопились к приезду Екатерины II … Именно в это время стали достраивать Троицкую церковь, начатую в 1774 г. Легенда гласит, что храм строился по рисунку самого Петра Александровича Румянцева… А вот архитектором мог быть именно Карл Иванович Бланк. Так, в письме Екатерины Михайловны к мужу есть такие строки: «Плотники здесь и каменщики очень дороги, да и не охотно идут так далеко. Я просила Бланка и он обещал». Значит, все-таки Бланк… Он мог следить за строительством в Троицком, заниматься отделкой, поскольку всегда славился как искусный рисовальщик и «инвектор» (сочинитель деталей)» [14].

Екатерина II приезжала в Троицкое летом 1775 года, во время празднования в Москве победы над Турцией. Если церковь заложили, как говорит Сотникова, в 1774, то как могли ее достроить (даже в планах) к лету 1775 года? Могли ли Румянцевы заранее точно знать, когда состоится поездка императрицы в Москву и состоится ли вообще такая поездка?

Так в какой же церкви проводились службы, назначались на должности священно-церковнослужители? Из документов Московской духовной консистории[12, 13] мы узнаём, что с 1762 по 1778 год Троицкая церковь была каменной, постоянно действующей, в нее назначались священнослужители и велись службы.

Для того, чтобы установить точную дату постройки каменной церкви, надо проследить историю села и его владельцев с 1714 года. Тогда владельцем Троицкого был Сергей Алексеевич Голицын, сын А. И. Сукиной и А. Б. Голицына, который в этом же году построил новую деревянную Троицкую церковь и подал прошение о ее освящении. Холмогоровы утверждают, что после Алексея Борисовича селом владел Яков Алексеевич Голицын. Возможно, братья владели имением совместно, или, может быть, к Якову Алексеевичу имение перешло после смерти его брата?

После смерти Якова Алексеевича, в 1749 году Троицким стал владеть его сын Петр Яковлевич. И уже после него его владельцами стали Румянцевы.

Петр Яковлевич упоминается как владелец Троицкого и в документах Духовной консистории, относящихся к 1767 году[15].

Полную ясность во всю эту неразбериху вносит документ 1751 года – обращение Петра Яковлевича Голицына в Московскую духовную консисторию[16] по случаю того, что в августе 1751 года в селе Троицком сгорела деревянная церковь. П Я Голицын намеревался построить новую, каменную, но понимая, что строение каменной церкви займет много времени, просил Духовную консисторию дать ему разрешение на строительство временной деревянной, которую впоследствии можно было бы использовать в качестве здания, предназначенного для выпекания просфор.

Построил ли П. Я. Голицын новую деревянную церковь, неизвестно, но во всех клировых ведомостях XVIII и XIX веков говорится о том, что каменная церковь в селе Троицком была построена в 1754 году Петром Александровичем Румянцевым. В достоверности этой информации мы можем убедиться с помощью документов XIX века, которые будут приведены ниже. А поскольку никаких сомнений в этой информации нет, то получается, что в период с 1751 по 1754 год должны были произойти следующие события:

– В Троицком сгорела деревянная церковь;

– Петр Яковлевич Голицын построил (или не построил) деревянную церковь;

– Петр Александрович Румянцев стал владельцем села Троицкого;

– Петр Александрович Румянцев построил в селе новую каменную церковь.

И все это в течение 3–4-х лет!

Строительство каменной церкви, как правильно заметил в своем обращении П. Я. Голицын, должно занимать много времени. Поэтому есть все основания думать, что Троицкое перешло к П. А. Румянцеву где-то около 1751 года, иначе ему не хватило бы времени на постройку церкви. Таким образом, в 1748–1749 годах был заключен брак между Петром Александровичем и Екатериной Михайловной Голицыной и буквально через два-три года Румянцев стал владельцем Троицкого. На самом деле переход имения к Румянцеву не имеет никакого отношения к приданому Екатерины Михайловны, поскольку Петр Яковлевич Голицын унаследовал это имение в 1749 году, и уж, конечно, не для того, чтобы тут же передать его Екатерине Михайловне, к которой он никакого отношения не имел. Да и из вышеприведенного документа мы видим, что в 1751 году он строил планы сооружения новой каменной церкви, что должно было потребовать немалых затрат. Это обстоятельство могло привести его к решению продать свое имение Румянцеву.

Итак, подведем итог наших исследований.

Троицкое перешло от Петра Яковлевича Голицына к Петру Александровичу Румянцеву сразу же после 1751 года, когда в селе сгорела деревянная церковь, и Голицын не стал ее восстанавливать, а продал свое имение Румянцеву.

Новая каменная церковь была построена П. А. Румянцевым в 1754 году.

Из просьбы Екатерины Михайловны Румянцевой к Бланку найти плотников и каменщиков, Н. Сотникова делает твердый и окончательный вывод: архитектором церкви был Бланк[17]. Ссылка на письмо, приведенное Н. Сотниковой, якобы говорящее об авторстве К. И. Бланка в проекте церкви в Троицком не подтверждена указанием на архивный документ. Поэтому мы не знаем, в каком году это письмо было написано. Но нам известно реальное время постройки церкви – 1754 год, поэтому можем обратиться к биографии К. И. Бланка и посмотреть, что происходило в его жизни в указанный период постройки каменной церкви в Троицком.

Ранние самостоятельные работы Бланка не сохранились. Расцвет его творчества приходится на 1760-е годы[18]. Теоретически неизвестный еще в 1750-х годах К. И. Бланк мог быть архитектором Троицкой церкви. Однако во многих источниках говорится, что церковь была построена неизвестным архитектором, специалисты авторство Бланка не признают. Они считают, что он мог быть лишь консультантом при строительстве церкви или надзирать за ее строительством. Однако Н. Сотникова на основании упоминания фамилии Бланка в семейной переписке графов Румянцевых делает однозначное утверждение: «Значит, все-таки, Бланк».

С просьбой помочь разобраться в противоречиях я обратилась к диакону Троицкого храма Николаю Буслаеву и задала ему следующий вопрос:

Вопрос. «Если в селе издавна стояла деревянная церковь, а владельцы села решили построить новую, каменную, то должна ли по церковным правилам новая церковь обязательно стоять на месте старой, или она может быть построена где-то рядом?».

Ответ. «Деревянная церковь сгорела, а новую построили в 30 саженях от нее (почти 60 метров). По церковным правилам не обязательно строить храм на том же месте, но необходимо огородить место, где был старый алтарь».

Последняя деревянная церковь в Троицком была построена Алексеем Борисовичем Голицыным в 1714 году. Это была та самая церковь, которая сгорела в 1751 году при Петре Яковлевиче Голицыне. Новую, каменную, церковь стали строить не на старом месте, а на расстоянии почти 60-ти метров от нее.

После постройки и освящения богослужения в Троицкой церкви совершаются без перерыва по сей день.

Троицкое и графы Румянцевы

В Гербовнике Дворянских родов Всероссийской империи первым предком рода графов Румянцовых называется нижегородский боярин Василий Румянец, который служил великому князю Василию Дмитриевичу в 1391 году[19].

Общероссийскую славу получили Румянцевы, жившие в XVIII веке. Графский титул принес роду Александр Иванович Румянцев, который был пожалован им в честь заключения мира со Швецией в Абове в 1744 году.

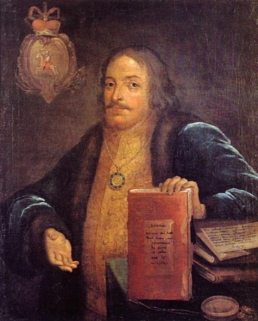

Граф Александр Иванович Румянцев, отец будущего фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского, был сыном незнатного и небогатого костромского дворянина, стольника Ивана Ивановича Румянцева[20]. Александр Иванович, денщик и его ближайший помощник Петра I, выполнял различные поручения царя, в том числе и дипломатические.

Так, в одном из своих указов Петр I приказал капитану поручику гвардии Румянцеву ехать в город Архангельск и проведать в нем и его окрестностях места, где есть лучшие работники, занимающиеся рыбным и звериным промыслами. Румянцеву поручалось набрать из них в матросы пятьсот человек не старше тридцати лет. В другом указе царь приказывает набрать в Дедилове добрых плотников, которые были бы нестары, до сорока лет, и, набрав оных, доставить их в Петербург. Еще одним поручением императора была посылка Александра Ивановича в Малороссию по делу полковника и наказного гетмана Павла Леонтьевича Полуботка. Румянцеву было поручено выяснить настроения в Малороссии [21].

В 1717 и 1718 годах Александр Иванович Румянцев вместе с П. А. Толстым был послан за границу для поимки царевича Алексея Петровича. После того, как Петр I приговорил своего сына к смерти, приказ было поручено исполнить Петру Андреевичу Толстому, генерал-поручику Бутурлину, лейб гвардии майору Ушакову, светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову, графу Гавриле Головкину. В их числе был и Александр Иванович Румянцев[22]. Интересно то, что до сих пор в некоторой современной исторической литературе факт насильственной смерти царевича Алексея Петровича выдается как версия. После смерти царевича Алексея Петр возвысил А. И. Румянцева. Вряд ли это могло случиться только вследствие его участия в розыске Алексея. Весьма вероятно, что для этого имелись более веские причины, которые Румянцев должен был, получив царскую милость, держать в секрете. Кроме того, в 1724 году Петр отправил Румянцева послом в Турцию – подальше из страны.

Отправляя посольство в Турцию, царь дал Румянцеву грамоту, в которой было сказано, что «посланик брегадир и лейб гвардии маеор Александр Румянцов … послан для наших дел во Двор светлейшаго и державнейшаго великаго государя Его Салтанова Величества турскаго». Петр просил султана и его подданных, чтобы посланника с его свитой велели пропускать «без всякого задержания со вспоможением» [23].

После смерти Петра I Александр Иванович продолжал свою службу при Дворе его жены Екатерины I. Находясь в Константинополе, Александр Иванович получал от новой императрицы письма, в которых она, кроме дипломатических поручений, просила прислать ей «самого лутчего розеновова масла, далбасаму демеку самого чистаго по голяшке или по две». Встречаем и такое поручение: «Приищите в Царь граде купить хорошую ставку с шатрами и наметами со всеми к ней принадлежностями лутчей работы, которая надобна для нас самих…».

26 ноября 1725 года Екатерина I за «верныя службы и труды» наградила Румянцева новоучрежденным орденом князя Александра Невского на красном банте[21].

Вот как рассказал К. Валишевский историю женитьбы Александра Ивановича Румянцева. Писатель считал, что после смерти царевича Алексея царь сделал Румянцева своим любимцем. Один боярин предложил тому в жены свою дочь, пообещав за ней значительное приданое, тогда как Румянцев, сын мелкопоместного дворянина Костромской губернии, был беден.

«– Ты видел невесту? – спросил Петр.

– Нет, говорят, она не глупа».

Посмотрев в тот же день на предполагаемую невесту, царь ее не одобрил и сказал: «Найду тебе другую и не позднее сегодняшнего вечера, приходи к пяти часам».

Экипаж, в котором ехали царь и Румянцев, остановился перед домом графа Матвеева, одного из самых знатных и богатых лиц государства.

Петр дружески поздоровался с графом, целуя его и сразу заявил:

– У тебя есть невеста; а вот жених.

Без дальних разговоров Матвеева вышла замуж за Румянцева. По уверениям некоторых современников, она уже была – в девятнадцать лет – любовницей государя и любовницей ветреной! Уличив ее незадолго до того в неверности, Петр избрал такое средство, чтобы приставить сторожа к ее слишком хрупкой добродетели, не пощадив предварительно красавицу от изрядного наказания «manu propria» [«собственноручно»]».

Далее Валишевский пишет:

«Она [Матвеева] была … красавица … очень умна и прелестна во всех отношениях… Мария была фрейлиной при дворе императрицы. Эта столь почетная должность была в то время почти призывом к бесчестью… После смерти Петра Мария Румянцева осталась беременна сыном, будущим героем великого царствования, знаменитым полководцем при Екатерине II, в котором все невольно признавали наследственные черты великого царя»[24].

Конечно, сплетен о представителях знатных фамилий во все времена было предостаточно. Достоверна ли данная история, судить не нам. Однако есть несколько моментов, которые приходят на ум в связи с этой якобы имевшей место связью между Петром I и Марией Матвеевой.

Во-первых, Мария отвергла предложение жены Петра I Екатерины быть крестной матерью ее новорожденного сына. Екатерина, как женщина мудрая, зная слабости своего супруга в отношении женского пола, всегда старалась все последствия этой слабости сгладить. Какова же могла быть причина того, чтобы молодая мать отвергла это лестное для себя предложение? Во-вторых, бросается в глаза тот факт, что, как мы убедимся впоследствии, на протяжении почти полутора столетий все Румянцевы – и Александр Иванович, и Петр Александрович, и три его сына – пользовались особым вниманием всех правящих русских императоров. Им прощалось всё, что они себе позволяли в государственной службе. А по поводу внешнего сходства Петра Александровича Румянцева с его предполагаемыми отцами – Петром I и Александром Ивановичем Румянцевым – можно судить по их портретам.

Мария Матвеева, теперь уже Румянцева, пожелала, чтобы вместо Екатерины I восприемницей ее новорожденного сына Петра была царевна Имеретинская. Императрица поздравила Румянцеву с рождением первенца и сама лично написала письмо царевне Имеретинской с просьбой исполнить желание молодой матери[21].

Итак, 4 (15) января 1725 года родился будущий фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-Задунайский.

А тем временем его отец А. И. Румянцев продолжал свою службу. При императрице Анне Иоанновне он высказал свое нерасположение к немцам и протест против роскоши при дворе, за что был лишен чинов и сослан в свою казанскую деревню. В 1735 году он был восстановлен в чине генерал-лейтенанта и назначен астраханским, а затем и казанским губернатором. Румянцев стал командующим войсками, направленными против взбунтовавшихся башкир.

В 1738 году А.И. Румянцева назначили правителем Малороссии, но вскоре он был переведен в действующую армию. В 1740 году он стал чрезвычайным и полномочным послом в Константинополе. Противники А. П. Бестужева желали назначения Румянцева канцлером, но императрица Елизавета такое назначение отклонила.

Александр Иванович Румянцев, начавший службу при Петре I, служивший Екатерине I, при Елизавете Петровне занимался вопросами дисциплины и расследованием происшествий, имевших место в российской армии[25].

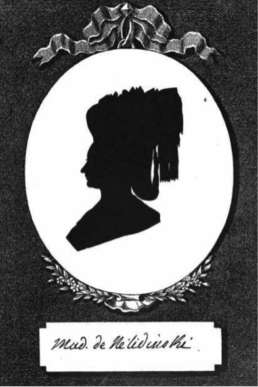

Графиня Мария Андреевна Румянцева – фигура заметная в истории России не только потому, что она была матерью знаменитого фельдмаршала. Она была статс-дамой при дворе Елизаветы Петровны. Когда императрица решила женить своего племянника цесаревича Карла Петра Ульриха, будущего императора Петра III, и выписала для него в Россию принцессу Ангальт-Цербстскую, ставшую впоследствии императрицей Екатериной II, в кругу свиты будущей императрицы находилась и Мария Андреевна Румянцева, которая должна была присматривать за четырнадцатилетней принцессой. Очень непросто складывались отношения между девочкой, ее матерью, приехавшей вместе с ней в Россию, и графиней Румянцевой.

Об этих отношениях подробно рассказывает сама Екатерина II в своих «Записках». Вот что она там пишет:

«Совсем образовали мой двор: графиня Румянцева исполняла обязанности обер-гофмейстерины, не имея этого звания.

… Ко мне приставили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами, ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов и которые я часто брала лишь затем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось.

…Румянцева вооружала императрицу против матери и внушала ей ту злобу, которую сама питала с поездки в Украйну… Так как я была бесхитростна, то привязалась ко второй дочери графини Румянцевой… Ее мать знала это, но тем не менее, я не избегала ни зубов, ни языка этой кумушки: одерживало верх желание сделать себя необходимой» [26].

Петр Александрович Румянцев родился в 1725 году по одной версии в селе Строенцы, находящемся в настоящее время в Приднестровье, где его мать временно проживала в ожидании возвращения своего мужа генерал-аншефа А. И. Румянцева, которого Петр I отправил в Турцию. По другой версии Петр Александрович родился в Москве.

В шесть лет он был записан в военную службу. Начальное образование, до 14 лет, получил в деревне в Малороссии под надзором своего отца и местного педагога Тимофея Михайловича Сенютовича. В 1739 году из Малороссии Петр поехал получать образование в Пруссию, где был причислен к русскому посольству в Берлине «для приобретения нужных познаний по дипломатической части». Недолго продлилось его обучение – с октября 1739 по май 1740 года. В 1740 году за «мотовство, леность и забиячество» Петр Александрович был отозван из русского посольства в Берлине[27] и зачислен в Сухопутный шляхетский корпус. В силу своего пылкого характера после четырех месяцев обучения Румянцев, пользуясь отсутствием отца, покинул Шляхетский корпус и вступил в действительную военную службу. В армии он стал быстро возвышаться по службе. Когда в 1743 году Петр Александрович привез императрице Елизавете Петровне мирный трактат, прекративший войну со Швецией, государыня произвела девятнадцатилетнего капитана прямо в полковники.

В 1748 году, через 8 лет после возвращения молодого Румянцева из европейского обучения, за него вышла замуж дочь Михаила Михайловича Голицына Екатерина Михайловна.

И вот сын ненавистной для Екатерины II графини Румянцевой, Петр Александрович, служит при императорском дворе и добивается военных заслуг, вполне оцененных императрицей.

В 1748 году П. А. Румянцев был участником похода под начальством князя Репнина во Франконию, в 1757 году уже имел чин генерал-майора и находился в армии, действовавшей против Фридриха Великого. После того, как Тильзит сдался ему на капитуляцию, в 1758 году Петр Александрович получил звание генерал-поручика и стал командиром отдельного корпуса, побеждавшего неприятеля в разных стычках. В 1759 году он содействовал поражению Фридриха Великого, после чего главнокомандующий граф Салтыков стал использовать его в переговорах с фельдмаршалом Дауном.

В 1762 году Петр III произвел Румянцева в генерал-аншефы и пожаловал ему ордена Святой Анны и Святого Андрея Первозванного. После того, как Петр III решил возвратить от Дании свое наследственное достояние Голштинию, он назначил Румянцева главнокомандующим армии, предназначенной для исполнения этого плана. Но когда Петр Александрович готовился к походу, император внезапно скончался, а взошедшая на престол Екатерина II отменила готовившийся поход[28].

Известна роль Петра Богдановича Пассека в событиях, приведших будущую Екатерину II на престол[29]. Петр Богданович Пассек был братом Федора Богдановича Пассека, второго мужа Натальи Алексеевны Шаховской-Стрешневой-Пассек, совместно с П. А. Румянцевым-Задунайским владевшей селом Соколовым, граничащим с Троицким-Кайнарджи. Петр Александрович и его мать оказывали покровительство Петру Богдановичу и его сыну[30].

В 1764 году Екатерина назначила Румянцева управляющим Малороссией. Петр Александрович оправдал доверие императрицы – Малороссия благоденствовала под его управлением. Он уничтожил различные чиновничьи злоупотребления, истребил страх и недоверие местного населения к русским войскам, предоставил народу различные льготы.

Когда началась война с Оттоманской Портой, Екатерина отозвала Румянцева из Малороссии и назначила руководить 2-й действующей армией. 1-й армией руководил князь Александр Михайлович Голицын, брат жены Петра Александровича. Когда Румянцев узнал о том, что Голицын отступил от Хотина на левый берег Днестра, он тут же переправился за Днепр, чтобы тем самым отвлечь силы многочисленной турецкой армии, движущейся из-за Дуная. Императрица, считая, что Голицын проявил медлительность, не зная, что он смог разбить турок и овладеть Хотином и Яссами, на его место поставила Румянцева, ставшего, таким образом, командующим 1-й армией. После ряда побед Петру Александровичу удалось выиграть битву в Журже, близ Рябой Могилы, за рекой Ларгой, за что он получил от Екатерины орден Георгия 1 степени.

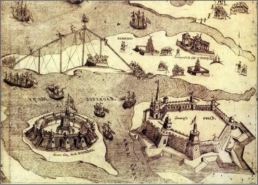

21 июля 1770 года произошло сражение на берегу озера Кагул, которое поставило П. А. Румянцева в ряд первых полководцев XVIII века. 17-тысячная русская армия разбила наголову 150-тысячную турецкую армию.

В 1771 году русская армия впервые появилась за Дунаем, где очистила от турок оба берега этой реки – Измаил, Килию, Бендеры, Аккерман и Браилов.

Д. Ходовецкий. «Сражение при Кагуле»

Переговоры с Портой 1772 года в Фокшанах желанного успеха не принесли, в 1773 году военные действия продолжались. Румянцев осаждал Силистрию, но покорить ее и Варну с утомленной битвами армией ему не удалось. Румянцев отвел армию на левый берег Дуная, а в следующем году военные действия были снова перенесены в Болгарию. 30 тысяч русских сражались против 150-тысячной армии турок. Избегая генерального сражения, армия Румянцева обошла турецкий стан и отрезала великому визирю сообщение с Андрианополем. Видя неминуемую гибель своего войска, турки согласились на мир.

Условия, предложенные Румянцевым, были приняты по Кучук-Кайнарджийскому договору, заключенному 10 июля 1775 года. Россия получила Азов с его областью, свободное плавание по Черному морю и через Дарданеллы, ряд других выгод и 4 миллиона 500 тысяч рублей за военные издержки[31].

В краеведческих изданиях[32] можно прочитать о плохих отношениях, сложившихся между П. А. Румянцевым и его женой. При этом приводится большая переписка между Петром Александровичем и Екатериной Михайловной, в которой высказывались взаимные упреки. Однако веры таким утверждениям мало, поскольку, как уже было сказано, ни одно краеведческое железнодорожно-балашихинское издание не дает ссылок на источники, и не ясно, откуда были взяты эти письма.

Во всех письмах Румянцева, написанных в 1773 году из-под Рущука, адресованных Екатерине Михайловне, которая ехала вслед за русской армией, сквозит забота о ней. Муж тревожится о ее болезни, предлагает ей с месяц пожить в Бухаресте, чтобы укрепить здоровье и не подвергнуть себя «сырости воздуха». Распоряжается о ее лошадях, о кормах для них. Называет жену «верной другъ Киточекъ», а в конце письма пишет: «Прасти милион раз цалую» [33].

По версии краеведов жизнь супругов не заладилась, жили они порознь, а брак их продлился всего 4 лет (в других местах 6 или 8 лет), и якобы в 1756 году они развелись. Как мы уже знаем, Екатерина Михайловна Голицына вышла замуж за Петра Александровича Румянцева в 1748 году. Вышеприведенное письмо было написано в 1773 году, когда супруги были в браке уже 25 лет, но как ни пытайся найти в письмах признаки взаимного неудовольствия, все попытки будут тщетны.

Да, супруги в то время жили отдельно. Румянцев – в зоне боевых действий, а Екатерина Михайловна, которая поехала за своим мужем, в Бухаресте. Но, как мы видим, Петр Александрович даже в боевых условиях заботился о своей жене.

Управляя Малороссией, Петр Александрович также по долгу службы долгое время проживал в своих многочисленных южных поместьях, поэтому редко посещал свое подмосковное имение Троицкое.

Весть о заключении мира с турками привез императрице Екатерине старший сын П. А. Румянцева Михаил Петрович[34]. В июле 1775 года в Москве на Ходынском поле прошли торжества в честь победы над Турцией[35].

10 июля 1775 года, в день празднования мира, императрица пожаловала Петру Александровичу Румянцеву наименование Задунайского, грамоту с описанием его побед, фельдмаршальский жезл, лавровый и масличный венки, украшенные алмазами, такой же крест и звезду ордена Андрея Первозванного. Ему была подарена деревня в Белоруссии в 5 тысяч душ, 100 тысяч рублей из кабинета на построение дома, серебряный сервиз для стола и картины для убранства комнат.

Императрица пожелала, чтобы граф Задунайский по примеру римских героев въехал в столицу через Триумфальные ворота в колеснице, но Петр Александрович из скромности от этой чести отказался.

Став генерал-фельдмаршалом, Петр Александрович Румянцев получил почетную приставку к своей фамилии «Задунайский», а село Троицкое стало именоваться Троицкое-Кайнарджи.

Екатерина самолично приехала в имение фельдмаршала, чтобы продолжить там празднование победы над турками. Я нигде не встретила ни подлинного архивного документа, описывающего это посещение, ни ссылок на какой-либо документ в краеведческих изданиях, которые так красочно описывают это событие. Тем не менее, факт посещения Екатериной Троицкого неоспорим. Главным аргументом этого являются свидетельства о памятнике, установленном в Троицком, который якобы был посвящен Екатерине. На самом деле памятник имел другое посвящение, однако на нем была установлена табличка, на которой было написано, что Екатерина действительно посещала Троицкое.

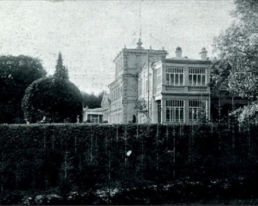

Сам фельдмаршал Румянцев редко бывал в Троицком, но по версии опять-таки краеведения, к приезду в Троицкое Екатерины он приказал К. И. Бланку обновить все сооружения усадьбы: господский двор, хозяйственные службы и оранжереи, а также Троицкую церковь. На основании этого авторы-краеведы делают вывод, что и архитектором церкви был сам Бланк. В той же самой краеведческой интерпретации дворец Румянцева якобы был четырехэтажным, построенным в стиле так называемой ложной готики в сочетании со стилем классицизма. Его украшали средневековые угловые башенки[36]. На самом деле не сохранилось документов, говорящих о том, кем и когда он был построен. Есть только эскиз дворцового фасада, фотография которого хранится в фототеке музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Много противоречий и домыслов существует об усадьбе Троицкое в различных изданиях. Вот что известный знаток архитектурных достопримечательностей Подмосковья М. А. Ильин написал в книге «Подмосковье»:

«Церковь… обильно украшена декоративными деталями раннего классицизма – портиками из парных коринфских колонн, лучковыми фронтонами, фигурными куполами парных же колоколен и иными формами. Внутри же чувствуются неизжитые формы барокко. Многие исследователи хотят видеть авторами этого незаурядного произведения В. Баженова. Действительно, отдельные декоративные формы, имеющиеся в архитектуре церкви Троицкого-Кайнарджи, встречаются в произведениях Баженова. Но как бы они ни были хорошо нарисованы, все же архитектуре храма свойственна определенная дробность, измельченность форм, что заставляет сомневаться в принадлежности ее творчеству Баженова».

А вот какого мнения придерживается М. А. Ильин по поводу «четырехэтажного дворца»: «Спешно был сооружен небольшой дворец-павильон, напоминавший одну из взятых полководцем крепостей» [37].

На Пехорке, якобы к приезду Екатерины, были проведены следующие работы: устроен каскад из прудов – Золотого и Серебряного. От господского дома была проложена к Кагуловой мызе (ферме) аллея. Названия Кагул, Браилов, Бендеры и другие напоминали владельцу усадьбы о победах над турками. По преданию, главная извилистая аллея в точности повторяла изгибы течения Дуная. С большим вкусом были посажены деревья в парке. Учитывались рисунок кроны и их сезонная окраска.

История с посещением Екатериной II Троицкого-Кайнарджи, как наиболее яркий фрагмент, расцвечена буйным цветом краеведческой фантазии. Попробуем в этом разобраться, поскольку этот эпизод прочно засел в головах местных жителей и в различных, особенно интернетных публикациях именно в краеведческой интерпретации.

По утверждению Н. Сотниковой[38] Румянцев «покупает имение Троицкое» в августе 1775 года, тут же «строит» в нем дворец, «разбивает» парк, а 28 октября этого же года к нему уже «приезжает» Екатерина II. При этом деньги на обустройство усадьбы дала П. А. Румянцеву Екатерина за заслуги в войне против Турции. И все эти события, по этой логике, произошли всего за три месяца.

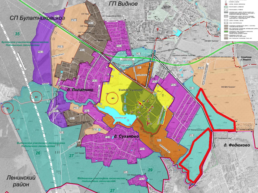

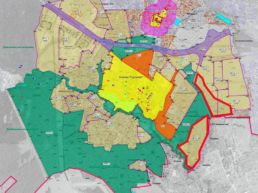

Тут же Н. Сотникова пишет, что в это же время (август 1775 года) П. А. Румянцев «дает деньги в залог за село Соколово с деревней Кучино Наталье Алексеевне Пассек». На межевом плане села Соколова написано, что уже в 1766 году Соколово и Кучина принадлежали П. А. Румянцеву, поскольку Пассекова к этому времени не оплатила деньги по закладной этого своего имения. Следовательно, Румянцев дал Пассековой деньги в залог за несколько лет до 1766 года.

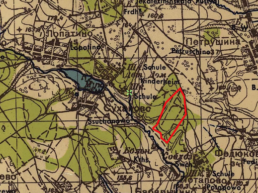

Заметим, что парк в имении был разбит уже в 1768 году, о чем свидетельствует Межевой план села Троицкого.

Таким образом, как считает Н. Сотникова, Троицкое оказалось у Румянцева на 10 лет позже, чем указано в приведенных выше архивных документах.

В 1754 году Петру Александровичу было 29 лет, он состоял на военной службе и уже шесть лет был женат на Екатерине Михайловне Голицыной, к Румянцевым Троицкое, как мы уже знаем, перешло не позднее 1754 года. Поэтому сообщение о покупке Троицкого Румянцевым в 1775 году является ложным. Кстати Екатерина II посетила Троицкое в июле 1775 года, после празднования в Москве мира с Оттоманской Портой, а не 28 октября.

Работы по перестройке и обновлению усадьбы производились не ранее 1774 года, то есть после всех побед Румянцева. Именно тогда, а не в 1770 году, в усадьбе могли появиться Кагулова мыза, Браилов, Бендеры. Да и Троицкое только после 1775 года получило второе название Кайнарджи.

Далее краеведение утверждает, что все феерии, происходившие в Троицком, затмили торжества, устроенные Екатериной в Москве. Якобы сюда прибыли несколько полков солдат для отдачи почестей и салюта. Это утверждение вызывает большие сомнения, особенно относительно способа прибытия императрицы в Троицкое. Усиленно насаждается версия, что Екатерина прибыла туда водным путем, начав свой путь от верховий Пехорки на речном суденышке в сопровождении многочисленной свиты. Глядя на сегодняшнюю Пехорку, трудно себе представить, как «суденышко» с многочисленной свитой и несколькими полками солдат могло по ней плыть. Возможно, тогда Пехорка действительно была полноводной и судоходной. Тогда не очень понятно, как это судно могло миновать мельничные плотины на Пехорке, которых на этом пути было в то время как минимум, четыре. Получается, что их специально для этого водного путешествия ломали, а пруды спускали. Прибытие императрицы в Троицкое по воде – всего лишь сказка, какими просто кишит любое краеведение.

Екатерина II, согласно этой легенде, пристала к стенам дворца, который в то время уже стоял на высоком берегу Пехорки. Кстати, «дворец» стоял намного выше берега речки, поэтому к его стенам «суденышко» с императрицей пристать не могло. Сопровождающий ее кортеж разместился в роскошных шатрах, расставленных на открытом воздухе. Для всех участников празднеств были накрыты столы. Веселье с музыкой, цыганским пением, вечерними иллюминациями и фейерверками на пруду длилось несколько дней. Свое пребывание в имении Румянцева императрица пожелала увековечить посадкой лиственницы в парке. До недавнего времени дерево там стояло. Посещением Троицкого Екатерина дала «сему месту знаменитость».

Жаль только, что столь богатое описание этих событий не подтверждено ни одним архивным документом. За этими фантазиями трудно разглядеть подлинные события.

После победы над Портой Румянцев-Задунайский снова вступил в управление Малороссией, но в 1776 году был вызван в Петербург для сопровождения в Пруссию цесаревича, направлявшегося туда по случаю бракосочетания его с принцессой Виртембергской, племянницей Фридриха Великого.

Екатерина тем временем соорудила в его честь побед П. А. Румянцева обелиск в Царском селе, в 1784 году пожаловала подполковником конной гвардии, а в 1787 году сделала главнокомандующим Украинской армией, выставленной против турок.

Но в то время у Румянцева появился сильный соперник – временщик Потемкин. Когда императрица путешествовала вместе с ним в Тавриду, Петр Александрович встретил Екатерину на границе Малороссии и присоединился к ее свите. Потемкин всячески старался навредить своему бывшему начальнику, но эта вражда прекратилась перед началом военных действий в Турции; хитрый князь Тавриды даже писал Румянцеву, называл его своим учителем и спрашивал его советов. В 1788 году Потемкин осаждал Очаков, а Румянцев двинул свои войска в Молдавию, но, понимая, что соперник преградит ему путь к славе в военных действиях, под предлогом больных ног сдал армию Потемкину и в 1789 году удалился в одно из своих владений под Киевом, где жил уединенно. Все это время Екатерина не забывала кагульского героя, она прислала ему шпагу с алмазами в награду за занятие Молдавии в начале войны.

В 1794 году императрица вверила Румянцеву начальство над войсками, расположенными между устьем Днестра и границами Минской губернии. Оставаясь на Украине, он занимался вопросами своих войск, снабжал А. В. Суворова своими наставлениями и, сосредоточив полки под его знаменами, содействовал усмирению Польши, за что был награжден в 1795 году похвальной грамотой, деревнями, домом на Царицыном лугу и памятником с надписью «Победам графа Румянцева-Задунайского» [39].

П. А. Румянцев был автором теоретических обоснований ряда введенных им тактических военных новшеств. Суворов считал себя учеником Румянцева-Задунайского, в своих письмах обращался к нему за советами[40].

До конца своих дней Петр Александрович вел переписку с Петром Богдановичем Пассеком. В одном из писем от 25 октября 1795 года Пассек поздравил Румянцева-Задунайского с его намерением вступить во второй брак (жена Екатерина Михайловна умерла в 1779 году). Лишь болезнь Петра Александровича стала препятствием для заключения этого брака. Тогда ему было уже 70 лет. Государь с пониманием отнесся к этому намерению П. А. Румянцева, что нельзя сказать о высшем обществе[41].

В 1796 году Румянцев-Задунайский был отправлен из столицы в порученные ему губернии. В своем украинском имении Ташани Петр Александрович узнал о кончине императрицы и горько ее оплакивал. Сын Екатерины Павел I весьма милостиво отнесся к фельдмаршалу, спрашивал его советов по военной части, но мысли опытного военачальника не всегда совпадали с видами монарха.

8 декабря 1796 года в Ташани, своей малороссийской вотчине, П. А. Румянцев-Задунайский скончался. Похоронен он был в Киево-Печерской лавре.

О знаменитом памятнике, установленном в Троицком-Кайнарджи, на протяжении десятков лет говорилось, как о памятнике, посвященном Екатерине II. Эту тему я широко раскрыла в своей книге «Жемчужины речки Пехорки. Подлинная история, рассказанная архивными документами»[42]. Повторяться не буду. Скажу только, что на самом деле памятник, сделанный по заказу сыновей Петра Александровича Румянцева-Задунайского Николая и Сергея и установленный в Троицком, должен был отразить три мирных договора, заключенных русскими дипломатами Румянцевыми: в Або в 1743 г. (их дед Александр Румянцев), в Кучук-Кайнарджи в 1774 г. (отец Петр Румянцев), в Фридрихсгаме в 1809 г. (Николай Румянцев). Таким образом, братья Румянцевы хотели отметить военные заслуги своего рода перед Отечеством.

Табличка, установленная на постаменте памятника, действительно напоминает о посещении Екатериной Троицкого-Кайнарджи. По правилам того времени, все места, которые посетила императрица, отмечались различными знаками, например, стелами, памятными столбами. Памятник в Троицком явился таким памятным знаком, относящимся к Екатерине. Но не более того. Краеведы очень хотят видеть в фигурах, составляющих памятник, черты Екатерины II. Однако, основная скульптура изображает богиню Мир, она отлита с оригинальной мраморной статуи, выполненной знаменитым итальянским скульптором Антонио Кановой, а бюст, стоящий на каменном столбе, установленном рядом с богиней, олицетворяет Минерву – одну из главных богинь в масонском пантеоне. Символом масонства является и змея у подножия памятника. Все Румянцевы были участниками тайных обществ.

Что же происходило во второй половине XVIII века в самом Троицком имении?

Факт владения П. А. Румянцевым селом Троицким в 1766 году подтверждает Межевой план села Соколова, в котором говорится о том, что в 1766 году владельцем села Троицкого был Александр Петрович Румянцев (там же сказано, что в его собственности были села Соколово и Корнеево, будущее Зенино)[43].

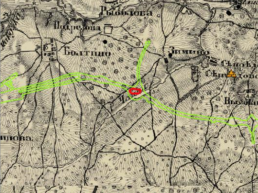

Генеральное межевание села Соколова производилось в 1766 году, а межевание Троицкого на два года позже, в 1768 году[44]. Вот что можно узнать из межевого документа, относящегося к Троицкому.

В состав имения входили: село Троицкое с деревнями и сельцо Корнеево, «что было село, с пустошью, что была деревня Лопаткина с пустошами». Сельцо Корнеево – это будущее Зенино, которое сын П. А. Румянцева Сергей Петрович отдал в приданое своей дочери Зинаиде Сергеевне.

В этом же 1768 году в состав Троицкого имения входило сельцо Темниково. В статье П. Н. Миллера «Историческое прошлое Московской пригородной зоны»[45] сказано: «Темниково сельцо, Сергиевка (Темникова)» находилось «при верховье безымянного истока. Дом скотный».

О том, как выглядело село Троицкое в конце XVIII века, расскажет следующий документ[46]. Поскольку в его названии сказано, что он составлен при генеральном межевании села Троицкого, то датой его составления является 1768 год.

«Село Кайнарджии… Место имеет при речке Пехорке, на левом по течению оной береге».

На плане указаны следующие объекты: церковь деревянная; деревянные на каменном фундаменте господские хоромы в один этаж об 18 покоях; кухня приспешня и один жилой покой; два погреба и два жилых покоя; оранжереи, из которых в одной, что к дому, 6 жилых покоев; мыльня; регулярный сад с уступами и площадками к речке; зверинец; пруды; конюшенный двор; скотской двор; двор для прикащика; связь о 3-х покоях для служб; дворы священника с причетом; избы дворовых; житница; на речке Пехорке, троицкая мельница, о двух анбарахъ с наличными калиосами; остров, на котором разсажены подстриженные березки.

«Деревня Фенина, положение имеетъ при Речке Пехорке, на правом по течению оной береге; в ней крестьянских 14 дворов, мужеска пола 40 душ женска 43 души. Ветреная мельница об одном поставе, для молонья рженой муки, и в которой въ сутки вымалывать может при хорошем ветре до 3 четвертей».

«Деревня Руднева, по обе стороны речки Рудневки; в ней крестьянских дворов 9, мужеска полу 28, женска 35 душ».

«Деревня Кожухова, положение имеет при речке Рудневке, на правомъ оной береге, в ней крестьянских дворов 21, мужеска полу 76, женска 73 души».

«В округе сельца Темникова. Сельцо Темниково, крестьянскихъ дворовъ нетъ приписанных к нему мужеска пола 6 душ женска 3 души». В Темникове двор, в котором: каменные мазанки. Деревянная связь о двух жилых покоях. Двор прикащиков ветхой. Пчельник, на котором пчел 41 улей. Кирпичный завод.

«В округ пустоши Бакаревой». Рощи, луга, пашня, лес.

«Село Карнеево, Крестьянских дворов не имеется приписанных к оному мужеска полу 10 женска 14 душ.

В Корнееве: Церковь деревянная. Старые господские хоромы. Двор священника. Скотный двор, на котором связь для житья дворовых. Изба для скотника. Огороды. Гумно.

«В округе пустоши Бабиной» оселок, лес, земля разная.

Много исторической информации можно получить из клировых ведомостей, которые представляли собой ежегодный отчет каждой церкви, подаваемый в Духовную консисторию. Составлялись они священнослужителями. По клировым ведомостям точно можно определить смену владельцев имения, ее дату, узнать о некоторых исторических событиях, происходивших в церковном приходе.

Например, из клировой ведомости за 1813 год[47] мы узнаем, что церковь Живоначальной Троицы «после неприятеля освящена 1812 го года декабря 6 го дня». Здесь же упоминаются село Соколово и деревня Кучина как владения П. А. Румянцева-Задунайского»

Все, что происходило в селе Троицком с конца XVIII века, укладывается в здравый смысл: владельцем села является П. А. Румянцев, а в церкви производятся назначения священно- и церковнослужителей. В клировой ведомости за 1770 год[48] указано, что каменная церковь была построена в 1754 году.

В браке у Екатерины Михайловны Голицыной и Петра Александровича Румянцева родились три сына.

Старшим сыном был Михаил Петрович, который родился в Москве в 1751 году, провел детство в доме своей матери в Москве или в подмосковных имениях. Екатерина Михайловна в одиночку, без мужа, который исполнял свой долг на воинской и государственной службах, руководила обучением и воспитанием своих детей. Один из учителей – француз Моно – говорил, что Михаил Петрович к учению склонность проявляет очень малую. «Он бесплодно тратит на учение время», – писал Моно – «которое можно употребить лучше, приготовляясь к предназначаемому ему роду жизни».

Екатерина Михайловна хотела отправить своих детей для обучения за границу, но разрешения мужа на это не получила. Вероятно, собственный опыт заграничного обучения оставил у Петра Александровича неблагоприятные воспоминания.

Михаил Петрович был с малолетства записан в военную службу, 5 января 1764 года был произведен в сержанты и должен был явиться из родительского дома на действительную службу в лейб-гвардии Преображенский полк уже в качестве прапорщика. В 1766 году он снова вернулся в полк, но заболев, был отпущен на год со службы, после чего в начале 1769 года снова вернулся в армию. Служба его проходила в Петергофе, где он много времени проводил у великого князя Павла Петровича.

В это время ожидалось начало военных действий против Турции, и в 1771 году Румянцева назначили генерал-адъютантом при его отце. Вскоре Михаил Петрович принял участие в военных действиях первой Турецкой войны. Он командовал батальоном, участвовал в поражении турок под Бухарестом и взятии города Журжи.

В 1772 году М. П. Румянцев был отправлен в Польшу для формирования гренадерского батальона и после возвращения был включен вместе с этим батальоном в состав корпуса, которым командовал сам П. А. Румянцев. Он, проявив храбрость, участвовал во многих боях. Потом под командованием генерала Долгорукова Михаил Петрович участвовал во вторичном поражении турок при Карасу и во взятии Базарджика. В 1774 году, находясь в корпусе князя Н. В. Репнина, принимал участие во взятии Силистрии.

В 1774 году отец послал Михаила к императрице Екатерине II с известием о переходе русских войск через Дунай, за что императрица пожаловала его в полковники. Известие о заключении Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией императрице также доставил Михаил; на этот раз он получил звание генерал-майора. При праздновании мира в Москве Михаил Петрович получил орден святого Александра Невского. В торжественном поезде он ехал в парадной карете вместе с Р. Л. Воронцовым, владельцем деревни Сергиевка и сельца Демидково Демино тож, впоследствии получившего название Милет.

В этом же году мать Михаила Петровича, Е.М. Румянцева, решила устроить его брак с одной из самых видных невест того времени – дочерью графа Гаврила Ивановича Головкина, но брак этот не состоялся.

В 1777 году М. П. Румянцев набирал рекрутов для пополнения войск в Порхове. В 1778 году он хотел приехать к своему отцу и просить о переходе в его армию, но отец велел обождать, и он остался.

В 1779 году умерла горячо любимая им мать, и Михаил Петрович впал в тяжкую меланхолию. Чтобы поддержать его, брат Николай Петрович ездил к нему в Москву с намерением куда-нибудь его вывезти. Михаил Петрович отправился в продолжительный отпуск на лечение за границу – был в Спа, в Париже, где жил со своей теткой Прасковьей Александровной Брюс и братом Сергеем Петровичем. В 1783 году вынужден был покинуть Париж ввиду разговоров о предстоящей войне с турками. В сентябре 1783 года Михаил Петрович хотел ехать к отцу, но должен был отложить поездку из-за возобновления у него «почешуйных припадков» и появления других разных недугов.

Петр Александрович посоветовал ему перейти в Московскую дивизию, но Михаил Петрович его не послушался, за что навлек на себя гнев отца.

В 1782 году он был произведен в генерал-поручики, и его взял в состав своей армии князь Потемкин.

В июле 1787 года он прибыл в Петербург, и хотя был нездоров, выезжал и находился при дворе императрицы. В 1788 году Михаил Петрович был в корпусе войск генерала Михаила Васильевича Каховского, находящегося в Крыму, но вскоре снова под видом болезни вернулся в Петербург, скрывался на даче и не показывался в городе, намекая тем самым, что он является приверженцем Потемкина, а не своего отца. Фельдмаршал негодовал на сына за службу у Потемкина, говорил о нем как об изверге, предавшем отца.

Физическое здоровье Михаила Петровича было сильно расстроено. Его брат Сергей Петрович считал, что, хотя тот начал выздоравливать, еще долго не поправится. Сергей Петрович просил отца простить брата.

До самой кончины императрицы он служил в Литве; при новом императоре эта служба продолжилась.

Павел I, видимо, не признавая военных способностей Михаила Петровича, пожаловал его в тайные советники и велел присутствовать в Сенате. Гражданская служба складывалась успешно; в 1798 году он был избран петербургским дворянством на должность губернского предводителя дворянства на три года. После смерти Павла он часто посещал вдовствующую императрицу. В 1806 году здоровье Михаила Петровича было в плохом положении; он опять заперся у себя дома, и у него появились первые признаки умопомешательства. Тем не менее, император в 1807 году дал Румянцеву одну из важнейших придворных должностей – сделал его обер-шенком Высочайшего Двора. Служба его продолжалась, но в 1808 году Румянцев перенес сильный припадок безумия. Через год он был уволен со службы по болезненному состоянию и отослан к кавказским теплым водам вплоть до выздоровления. В июне 1811 года он там же и скончался. Погребен был Михаил Петрович в крепости Константиногорской, в сорока верстах от Кизляра. Женат он не был, детей не оставил [49].

Средний сын П. А. Румянцева-Задунайского Николай Петрович, военный и государственный деятель, родился в Москве в 1751 году.

Образование Николай Петрович получил домашнее, при этом большой склонности к наукам не проявлял. С малых лет он был записан в военную службу, в восемь лет был произведен в сержанты, а через четыре года стал прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка, в 1766 году в возрасте 15 лет – подпоручиком.

С 1768 по 1769 год Николай Петрович взял отпуск по болезни, но именно в это время он сблизился с цесаревичем Павлом Петровичем – будущим российским императором.

Во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов был генерал-адъютантом при своем отце, командиром батальона, принимал участие в сражении под Бухарестом и взятии Журжи, в осаде Браилова и Силистрии, во взятии Базарджика. За храбрость, проявленную в этих сражениях, он был удостоен ордена святого Георгия 4-й степени.

С 14 апреля 1774 по 6 сентября 1776 года Николай Петрович под наблюдением видного публициста Фридриха Мельхиора Гримма путешествовал по Европе, слушал лекции в Лейденском университете. Гримм познакомил Румянцева с Вольтером, который довольно благосклонно отнесся к юноше, сказав о нем: «Тем, кои рождены для того, чтобы служить опорой власти неограниченной, не мешает взглянуть на республику».

Именно встреча с этим деятелем просвещения заложила в Николае Петровиче, будущем придворном деятеле, вольнолюбивые убеждения, которые он напрямую не выражал, но реализовывал их, участвуя в деятельности тайных обществ.

С 18 лет вполть до 1781 года Николай Петрович состоял при «Малом Дворе» Екатерины II. В 1779 году стал камергером, в 1796 – действительным тайным советником. С 1781 года Николай Петрович жил за пределами России, служа посланником Российской империи при Майнцском, Кельнском и Трирском курфюршествах[50].

Румянцев выполнял сверхсекретное задание государственной важности, которое дала ему сама императрица. О том, какие поручения императрицы выполнял Николай Петрович, будучи русским дипломатом, рассказывает Екатерина II в своих «Записках». Она приводит инструкцию, с которой она посылала Н. П. Румянцева во Франкфурт. Эта инструкция наглядно показывает нам, как высок был дипломатический уровень Николая Петровича[51].

Одним из заданий для Николая Петровича был тщательный подбор невест для наследника престола Александра Павловича и его брата Константина Павловича. Постоянно проживая в Франкфурте-на-Майне и ведя светский образ жизни, он сам определял кандидаток на роль невесты наследника, всесторонне рассматривал их, отвергал и снова назначал. При этом делал все это «с крайней осторожностью, никого не компрометируя и колико меньше гласно».

Кроме этого он блистательно выполнял свои функции посланника.

В 1793 году между Александром Павловичем и дочерью маркграфа Баден-Дурхалского Карла Людвига Баденского Луизой Марией Августой Баденской был заключен брак. Выполнив свою миссию, Николай Петрович вернулся в Петербург, где сразу получил чин тайного советника.

С 1793 по 1795 год Н. П. Румянцев выступал представителем императрицы при будущем французском короле Людовике XVIII.

После коронации императора Александра I в 1801 году Николай Петрович обрел настоящую силу при Дворе. Царь так отзывался о нем: «Нет такого дела, которого я не мог бы поручить Николаю Петровичу Румянцеву с полным совершенно доверием, потому что оно будет исполнено абсолютно точно».

А Талейран говорил ему: «Вы соединяете в себе французскую любезность с английской глубиной и ловкость итальянца с твердостью русского».

С декабря 1797 по сентябрь 1798 года Николай Петрович служил одним из директоров Государственного вспомогательного для дворянства банка, главным директором которого был его брат Сергей Петрович.

В 1801 году был назначен членом Непременного совета.

С 1801 по 1809 год был директором Департамента водных коммуникаций, министром коммерции, министром хлеба и земель.

Одним из проектов, над которым работал Николай Петрович, было строительство Мариинской водной системы, открытой в 1810 году. Эта водная система – череда шлюзов, каналов и водохранилищ – связала водным путем Волгу с Балтийским морем. По важности ее сравнивали с Панамским каналом и другими гидропроектами.[52].

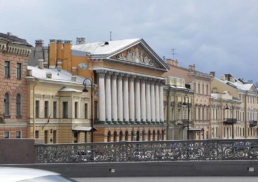

На должности директора Департамента водных коммуникаций Николай Петрович возглавил «Комиссию по построению биржевого здания и обложения невского берега камнем». Первое заседание комиссии состоялось 19 марта 1804 года. Работы на Стрелке Васильевского острова начались весной 1804 года.

Основные работы по сооружению биржевого ансамбля были закончены к 1810 году, а 29 октября 1811 года Н. П. Румянцев представил доклад «об окончании построек на биржевой площади». В декабре 1811 года здание Биржи было передано в ведение министра финансов[53].

С 12 февраля 1808 по 1 августа 1814 года Николай Петрович являлся Министром иностранных дел. В этот период он заключил Фридрихсгамский мирный договор, закрепивший за Россией Финляндию. Тогда же получил чин Государственного канцлера. Он возглавлял Государственный совет и Комитет Министров. Подписал Петербургский союзный договор со Швецией; Эребруский мир с Великобританией и Великолукский союзный договор с Испанией.

Николай Петрович был крупным землевладельцем, владел почти тридцатью тысячами крестьян.

Румянцев был убежденным сторонником расширения российского влияния в бассейне Тихого океана и в Северной Америке. В честь Румянцева был назван форт: Fort Rumiantzeff, построенный первыми русскими поселенцами в Калифорнии, переименованный позже в Форт-Росс. Участвуя в деятельности Российской Американской компании (РАК), он был ее крупным акционером.

Н. П. Румянцев считал, что прямая торговля с Китаем могла бы обеспечить быстрое развитие русских колоний в Америке. По его мнению, со временем Россия смогла бы распространить свое влияние вплоть до Ост- и Вест-Индии[54].

Н. П. Румянцев выступил с предложением о создании флага Росийской Американской компании. В 1806 году флаг был утвержден Александром І. Это был первый специальный флаг, дарованный российским правительством частной компании. В том же 1806 году он был представлен Главному управлению РАК, которой предписывалось использовать его как крепостной и морской флаг.

На флаге было три полосы: нижняя красная, средняя синяя и верхняя более широкая белая, на которой располагался двуглавый орел, держащий в когтях ленту с надписью: «Российской Американской Компании». На груди орла находился красный щит с изображением Святого Георгия.

Николай Петрович Румянцев в 1808 году получил должность, которую в РАК до своей смерти в 1807 году занимал граф Н. П. Резанов. Он также, как Резанов, стал «государевым оком» и занимался руководством Компании и контролем за ее деятельностью.

Николая Петровича Румянцева всегда увлекали дальние морские путешествия. В 1815 году он организовал экспедицию Коцебу для поиска северо-восточного прохода мимо российских границ, в 1816-м профинансировал путешествие на Камчатку, в 1817 – в Северную Америку[55]

Как влиятельный деятель внешней политики, проводимой Россией, Румянцев отстаивал стратегию умиротворения Наполеона, но нашествие Наполеона на нашу страну жестоко ударило по его концепциям.

Когда в 1812 году он узнал, что его кумир напал на Россию, он сначала не мог этому поверить. После того, как Александр I лично подтвердил ему эту весть, у пятидесятивосьмилетнего царедворца случился апоплексический удар, в результате которого он оглох на одно ухо. К счастью, от перенесенного инсульта у Николая Петровича осталась лишь глухота на одно ухо. Оправившись от болезни, Румянцев попросил отставку и получил ее в 1814 году. Звание Государственного канцлера осталось за ним пожизненно.

Отойдя от политики, Николай Петрович еще шире развернул научную и литературно-издательскую деятельность, которую он поддерживал денежными средствами, полученными в наследство от отца. Для издания русских летописей он передал Академии наук двадцать пять тысяч рублей, а всего на издание книг им было потрачено триста тысяч рублей.

Николай Петрович занялся новым делом, полностью отдав ему всего себя. Вокруг него образовался так называемый Румянцевский кружок – свыше двухсот человек историков, археографов, филологов. Среди них такие выдающиеся ученые как: академик Ф. И. Круг, академик А. Х. Востоков, библиографы Евгений Болховитинов, П. И. Кеппен, П. М. Строев, К.Ф. Калайдович и другие. Действовал этот кружок в 1813–1826 годах. Руководил кружком Николай Петрович в основном по переписке. Он раздавал членам кружка задания, по которым они должны были заниматься поиском и копированием исторических документов, которые впоследствии должны были быть опубликованы[56].

Николай Петрович сам обследовал все монастыри, вплоть до Соловков, в поисках древних рукописей. При Московском архиве иностранных дел Н. П. Румянцев создал «Комиссию печатания государственных грамот и договоров», которая издала более сорока томов собрания Румянцева. Все это собрание печатных книг, рукописей, этнографических и нумизматических материалов Николай Петрович завещал государству.

В 1802 году он приобрел в Санкт-Петербурге дом на Английской набережной, где и разместил свою коллекцию. В этом доме он завещал обустроить музей.

Коллекционированием Румянцев начал заниматься еще во время своей службы за границей. Собранные экспонаты были размещены в здании «Румянцевского музеума» в Санкт-Петербурге. Туда же была привезена и мраморная статуя «Мир» Антонио Кановы, с которой были сделаны отливки двух бронзовых статуй, одна из которых стала основой для памятника, установленного в Троицком-Кайнарджи, а другую установили в Петропавловском соборе города Гомеля на могиле Н. П. Румянцева.

Одновременно с созданием музея Николай Петрович занялся обустройством своего города Гомеля, который был подарен императором Павлом I по завещанию его матери Екатерины II потомкам фельдмаршала Румянцева-Задунайского в числе других белорусских имений[57]. Из Гомеля Николай Петрович решил сделать «город своей мечты». В нем были соединены лучшие традиции архитектуры Санкт-Петербурга, Лондона, Рима и Парижа.

В 1821 году во время голода в Белоруссии он закупил для крестьян хлеба на сто тысяч рублей.

Николай Петрович Румянцев завещал похоронить себя в своем любимом Гомеле. В 1826 году граф Румянцев скончался[58].

В архиве Николая Петровича сохранились 44 письма от великой княгини Марии Федоровны, свидетельствовавшие об их особой привязанности друг к другу. Есть вероятность того, что у них были внебрачные дети. По завещанию Марии Федоровны после ее смерти ее личный архив был уничтожен Николаем I. Из-за этого романа мать Николая Петровича Екатерина Михайловна вынуждена была уйти с поста гофмейстерины при Дворе. Николай Петрович так и не создал семью. В годовщину его смерти Мария Федоровна совершила паломничество в Гомель к его могиле[59].

22 марта 1828 года Николай I подписал указ об учреждении общественного заведения «Румянцевский музеум». Спустя три года, 23 ноября 1831 года, двери музея открылись для публики.

В 1812 году солдаты маршала Нея посетили Троицкое и, как утверждают, сожгли там господский дом. Возникает вопрос: какой дом сожгли французы: старый барский, тот, который деревянный на каменном фундаменте об восемнадцати покоях, или дом, построенный к приезду Екатерины? И вообще, был ли этот мифический дом, от которого сохранился лишь его эскиз?

В декабре 1812 года церковь в Троицком заново была освящена после неприятеля. Никаких обращений к московскому градоначальнику о возмещении потерь от неприятеля от Румянцевых не поступало.

В 1813 году Троицкое имение, а также деревня Кучина принадлежали Николаю Петровичу Румянцеву, при этом владельцем Соколова был Сергей Петрович Румянцев[60].

Сергей Петрович, младший сын Румянцева-Задунайского, родился в 1755 году в селе Стрелкове. Также как и братья, с детства был записан в гвардию. В 1752 году числился в лейб-гвардии Конном полке, в 1769 получил звание корнета, в 1772 был «бригадиром в 14 лет». На этом его военная служба закончилась, так и не начавшись. В отличие от братьев, Сергей Петрович служил по гражданской части. С юности, благодаря военным заслугам и высокому положению отца, находился в кругах, приближенные к императорскому двору. В 1773-1775 годах слушал лекции в Лейденском университете, в 1780-1783 годах путешествовал по Европе, встречался с Вольтером.

В мае 1779 года С. П. Румянцев был пожалован в камергеры. В 1783 году в журнале «Собеседник любителей русского слова», который издавала Е. Р. Дашкова, написал статью о Петре I, в которой косвенно затронул Потемкина, что вызвало недовольство императрицы. На этом его литературная деятельность была закончена.

В июне 1765 года Сергей Петрович был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при короле Пруссии. Посольство было неудачным из-за общего ухудшения отношений с Пруссией; в августе 1788 года он был отозван с это службы. В 1791 году Румянцев получил чин тайного советника, в 1793 году состоял при прибывшем в Санкт-Петербург графе д’Артуа, будущем короле Карле Х. С 1793 по 1794 год был чрезвычайным послом в Швеции.

Император Павел в 1796 году назначил Сергея Петровича присутствующим членом Коллегии иностранных дел, а в день коронации императора в 1797 году наградил его орденом св. Александра Невского; позже Сергей Петрович получил чин тайного советника и назначение главным директором Государственного вспомогательного для дворянства банка. В 1798 году стал министром уделов и сенатором. В 1800 году попал в немилость к императору, в январе по болезни был уволен и уехал на год за границу, однако в ноябре 1800 года вновь вернулся на службу и был назначен членом Совета при Высочайшем дворе. В апреле 1802 года стал членом Государственного совета, в 1803 инициировал указ Александра I о свободных хлебопашцах. Румянцев предполагал постепенную отмену крепостного права, предлагая помещикам отпускать крестьян на волю, наделяя их землей. Сергей Петрович сам освободил часть своих крестьян по этому указу[61].

За свою государственную деятельность он был удостоен всех высших российских орденов. Состоял почетным членом Петербургской академии наук, а с 1828 года – действительным членом Российской академии наук.

Как и его средний брат Николай Петрович, С. П. Румянцев занимался благотворительностью. Так он назначил тридцати отставным солдатам пенсию за счет денег, полагавшимся ему как кавалеру орденов св. Александра Невского и св. Иоанна Иерусалимского, в 1832 году пожертвовал капитал в 50 тысяч рублей для использования процентов от него в пользу вдов и сирот офицеров и нижних чинов, в 1834–1838 годах передал в инвалидный капитал более 212 тысяч рублей. Сергей Петрович был одним из основателей Румянцевского музея

Современники по-разному отзывались о С. П. Румянцеве. Один говорил: «Надо иметь крепкое ухо, чтобы слушать все его вздорные рассуждения. Это непонятливая голова». Другой ценил его необыкновенно беглый и острый ум и отличную память. Князь Вяземский писал: «Он был блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознательный по всем отраслям наук». Карамзин утверждал: «Чем более узнавал его, тем более любил, не говоря о почтении, и спрашивал его, не сочиняет ли он новые планы для поэм и романов, которые не уступили бы в занимательности произведениям Вальтера Скотта, и не собирается ли издать свои остроумные басни с веселым предисловием» [62].

Женат Сергей Петрович не был, но с 1784 по 1802 год был близок с Анастасией Николаевной Нелединской-Мелецкой, урожденной графиней Головиной, которая была второй женой А. Ю. Нелединского, отца известного писателя, а до него жила с князем Н. В. Репниным. От Анастасии Николаевны С. П. Румянцев имел незаконных детей, которым он свою фамилию не дал. Сначала они были Сергеевы, потом Кагульские. Двое из них оставили след в истории нашего края.

Историю отношений между Сергеем Петровичем и Нелединской-Мелецкой можно проследить по его автобиографической записке[61]. Первая их встреча состоялась в 1781 году, а взаимоотношения, длившиеся 19 лет, начались в 1783 году, когда Сергею Петровичу было 28 лет. Через год после их начала Сергей Петрович проводил Нелединскую в Москву, где у нее родилась девочка Настенька.

Вторая дочь, Варвара Сергеевна, родилась в 1791 году. Она вышла замуж за князя Павла Алексеевича Голицына, в высшем обществе ее звали «princessa Babetta», она отличалась умом, была председательницей Патриотического общества.

После нее родилась Екатерина Сергеевна, которая была женой Петра Ивановича Мещерского. Она умерла во время родов.

Потом родилась Зинаида Сергеевна, чьим мужем был Николай Андрианович Дивов.

Даты рождения Екатерины и Зинаиды, указанные в различных источниках, не достоверны, поскольку в указанные годы Анастасия Николаевна уже умерла. Случилось это в 1802 году при рождении последнего ребенка. Его пол в автобиографии Сергей Петрович не указал, но именно с этим ребенком после смерти Нелединской-Мелецкой Сергей Петрович уехал на Украину в свои владения. Следовательно, у Нелединской и Румянцева было пятеро детей, четверо дочерей, а судьбу последнего ребенка установить не удалось. Возможно, он остался на Украине. Таким образом, все дети Нелединской-Мелецкой от С. П. Румянцева родились в период с 1784 по 1802 год[62].

31 января 1800 года Сергей Петрович дал Анастасии Николаевне закладную на свои Шуйские имения. Эта закладная представляет собой документ, по которому Нелединская одалживает С. П. Румянцеву сумму в 90 тысяч рублей сроком на пять лет, а гарантией выплаты этого долга являются имения С. П. Румянцева во Владимирской губернии в Шуйской округе, которые в случае неуплаты долга должны перейти к Нелединской. Мы не знаем, для чего богатому и знатному землевладельцу понадобилась такая сумма, но в закладной есть много говорящая фраза о том, что в случае смерти Нелединской в течение этих пяти лет, имения должны остаться у Румянцева, «поелику ему, графу Румянцову, одному известны мои намерения касательно употребления сих денег». Понятно, что речь здесь идет об интересах их общих детей: Нелединская уверена, что в любом случае и деньги, и имения Румянцев оставит ее дочерям. После выплаты долга закладные уничтожались. Через пять лет долг был выплачен, а закладная, составленная в 1800 году, в 1805 была уничтожена[63].

21/16 Апреля 1803 года Николаем Головиным, братом Анастасии Николаевны, было написано письмо, адресованное Михаилу Петровичу, старшему из братьев Румянцевых. Граф Головин, по его словам, получил в наследство после смерти своей сестры принадлежащее ей имущество. При этом он почему-то обращался с вопросами о распоряжении наследством сестры к М. П. Румянцеву, а не к Сергею Петровичу, гражданскому мужу Анастасии Нелединской. Головин просит согласия Михаила Петровича дать мужу Нелединской часть ее наследства, полагающуюся ему по закону. После выделения этой части Головин предлагает Михаилу Петровичу полностью распоряжаться всем оставшимся имуществом, но ни слова в этом письме не сказано о том, что какая-то часть наследства достанется брату Нелединской или ее детям. Интересны слова о том, чтобы крепостным людям, находящимся в имениях, принадлежавших Нелединской, нужно было дать либо вознаграждение, либо «вечную свободу» [64].